n° 99

Samedi 3 août 2019

édito

Ce siècle commencerait cinq ans plus tard. Cette année-là, François Mitterrand venait de passer la main à Jacques Chirac. Le 16 juillet, le nouveau Président prononçait un discours capital lors des commémorations de la Rafle du Vélodrome d’Hiver. Puis il annonçait la reprise des essais nucléaires français dans le Pacifique. Une semaine plus tard, un attentat commis par des islamistes algériens faisait huit morts à la station RER de Saint-Michel à Paris. Miguel Indurain gagnait son cinquième Tour de France. Le dernier, mais il l’ignorait encore. A Bihac, dans l’ouest de la Bosnie, de violents combats d’artillerie opposaient les forces croates et serbes, qui continuaient de bloquer l’aide humanitaire pour Sarajevo. Et un décevant Rigoletto clôturait les Chorégies d’Orange…

Le mardi 1er août 1995, il y a tout juste vingt-cinq ans, débutait à Lagrasse le premier Banquet du Livre. C’est Pierre Bergounioux qui donna la première conférence, intitulée « Liber, dieu latin du livre et du vin. » Le Banquet dura cette année-là treize jours ! qui permirent aux visiteurs du « petit cloître » de rencontrer Michel Polac, Jean-Pierre Albert, François Bon, Pierre Dumayet, Pierre Soulages, Claude Mesplède, Michel Chaillou, René Depestre, Henri Gougaud et Gil Jouanard. Deux colloques, un premier sur le roman policier, dirigé par Didier Daeninckx, et un autre, à l’ancienne cave coopérative, sur « Le vin dans les spiritualités », modéré par Patrick Kéchichian, avec Marie-Claire Galpérine, Benny Lévy, Pierre Lory et Nicolas-Jean Sed, complétaient le programme.

Le mardi 1er août 1995, il y a tout juste vingt-cinq ans, débutait à Lagrasse le premier Banquet du Livre. C’est Pierre Bergounioux qui donna la première conférence, intitulée « Liber, dieu latin du livre et du vin. » Le Banquet dura cette année-là treize jours ! qui permirent aux visiteurs du « petit cloître » de rencontrer Michel Polac, Jean-Pierre Albert, François Bon, Pierre Dumayet, Pierre Soulages, Claude Mesplède, Michel Chaillou, René Depestre, Henri Gougaud et Gil Jouanard. Deux colloques, un premier sur le roman policier, dirigé par Didier Daeninckx, et un autre, à l’ancienne cave coopérative, sur « Le vin dans les spiritualités », modéré par Patrick Kéchichian, avec Marie-Claire Galpérine, Benny Lévy, Pierre Lory et Nicolas-Jean Sed, complétaient le programme.

Une revue en papier de 32 pages, imprimée chaque nuit dans l’école du village, et joliment intitulée Corbières-Matin, rendait compte des conférences, racontait des histoires, présentait les auteurs, le village et la région des Corbières.

Et nous voilà donc, vingt-cinq ans plus tard, dans la même clarté des matins d’été en Corbières, réunis pour notre grand Banquet annuel. Quelques présidents se sont depuis succédé, des livres sont nés, des amis sont partis, d’autres sont arrivés. Quelque chose de la dynamique qui nous fit, cette année-là, imaginer ces rencontres, a résisté malgré tout, et nous sommes heureux de ce programme 2019 qui nous verra, entre autres choses, célébrer un autre anniversaire, le quarantième des éditions Verdier qui ont, année après année, servi de repère à toute cette aventure.

Tout se transforme, se transfigure, tout pousse à éloigner les frontières que nous avaient assigné la nature, les usages, la culture, le droit. A les traverser, à les nier ou à les piétiner.

Nous essayerons, au travers des ateliers, des rencontres et des conférences, de pousser cette question vers la lumière. Bon Banquet à tous.

La photo du jour

L’exposition « Verdier 40 ans d’édition » n’est pas encore ouverte. Certains ne résistent pas : le tableau de François-Elie Corentin est encore masqué…

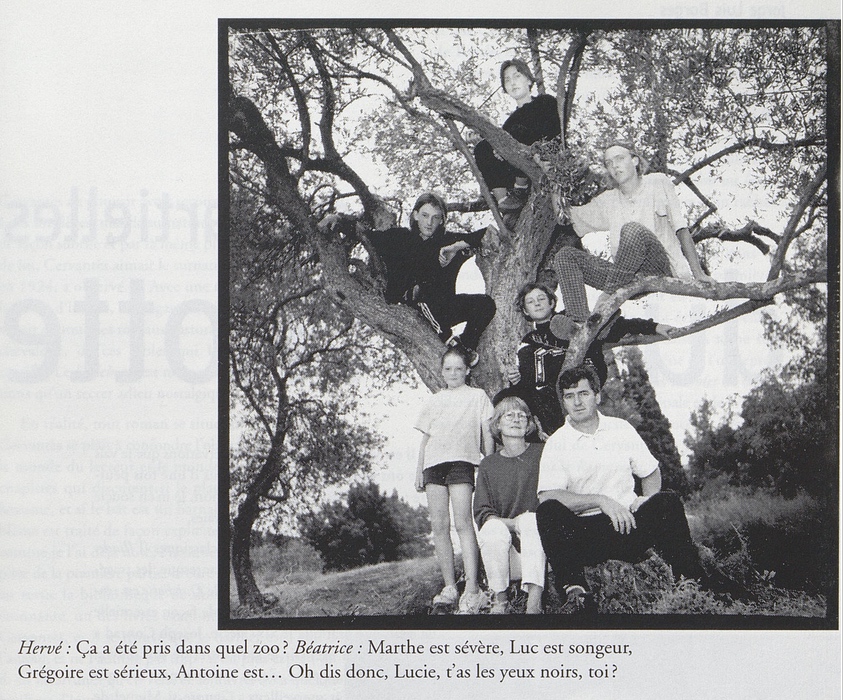

Photo d'identité

Au mois d’août 1996, Corbières-Matin proposait dans ses pages le portrait de familles lagrassiennes. Six familles, qui posaient alors, au grand complet, avec leurs rêves et leurs espoirs. Vingt et un an plus tard, nous sommes retournés les voir, cliché de l’époque en main, pour découvrir avec eux ce qui s’est passé depuis cette photo.

Hervé et Béatrice Pasquiet : « Initiateurs de la reconquête ! »

Que de chemin parcouru par Hervé et Béatrice Pasquiet depuis cette photo de famille prise dans une vieille olivette, au Roc des Canards, sur la route de Saint-Pierre-des-champs, au pied d’un arbre bicentenaire qui avait résisté à la gelée historique de 1956 !

Arrivé à Lagrasse en 1984 pour vivre dans la communauté de la Théophanie, le couple choisit une autre voie en 1997 en se lançant dans une audacieuse reconversion. Hervé était menuisier dans l’atelier d’icônes que dirigeait alors Jean-Pierre Rommelaere, un autre théophane reconverti, lui, dans les chambres d’hôtes et l’accueil touristique. « Je suis resté dans le bois », précise Hervé qui va se consacrer désormais à la culture de l’olivier.

Aujourd’hui, l’olivette de Jean Poudou, la première parcelle qu’Hervé a exploitée en rendant la vie à des oliviers qui étouffaient sous de hautes herbes, est toujours exploitée même si elle demeure difficilement accessible. Luc, l’un des six enfants du couple, a repris l’exploitation familiale qui n’a cessé de se développer ces vingt dernières années.

Entre 1999 et 2009, Hervé Pasquiet a planté chaque année de nouvelles oliveraies pour atteindre une surface de sept hectares. A raison de 230 arbres par hectare, quelque 1600 oliviers sont aujourd’hui en production. « La première année, nous avions récolté 70 kilos d’olives. Tout le travail s’effectuait à la main et en famille. Nous étions contents ! », sourit Hervé. Et aujourd’hui ? « 70 tonnes… ». Avec, à la clé, une diversification des produits : huiles, olives de table, tapenades etc… Il y a longtemps maintenant que l’olive n’a plus de secret pour les Pasquiet !

« Et pourtant, se souvient Hervé, pas grand monde n’y croyait à l’époque ». Mais la vigne a connu une période de déclin et la culture de l’olivier est apparue comme un appoint non négligeable dans les revenus des agriculteurs. Il y a vingt ans, Hervé et Béatrice Pasquiet furent parmi « les initiateurs de la reconquête » de l’olivier qui a ensuite connu un engouement certain auprès de producteurs de plus en plus nombreux. « C’est toujours mieux une parcelle d’oliviers qu’une friche », estime Hervé.

La bête noire

Les six enfants du couple se sont tous momentanément éloignés de Lagrasse, « le temps de leurs études » mais cinq d’entre eux « sont revenus au pays ». A l’exception d’Agnès qui n’était déjà pas sur la photo prise il y a vingt ans pour Corbières-Matin et qui, aujourd’hui, est à la tête d’une exploitation agricole dans la Drôme.

Et dans vingt ans ? Hervé Pasquiet pense que la production d’olives « restera marginale » car en France, « l’olive est un marché de niche comparé à la production massive de pays comme l’Espagne, l’Italie ou la Grèce ». La crainte du changement climatique ? « Peut-être faudra-t-il s’adapter avec de nouvelles espèces… » mais il y a plus périlleux aux yeux d’Hervé Pasquiet. Le danger qui menace les oliviers du sud porte un nom barbare : Xylella fastidiosa. Certains n’hésitent pas à comparer cette bactérie à la peste des humains. Elle a détruit ces dernières années des centaines d’hectares d’oliviers dans la région des Pouilles en Italie. C’est la bête noire qui fait trembler les exploitants du pourtour méditerranéen.

Est-ce pour cela que Grégoire, l’un des six enfants Pasquiet, a choisi un autre métier ? « Non, pas vraiment… » Même si la cueillette des olives en famille reste pour lui « un souvenir formidable », Grégoire a préféré apprendre la cuisine. Pas à l’école mais sur le tas. Il a fait son apprentissage pendant cinq ans au restaurant Le Temps des courges de Lagrasse.

A 35 ans, il vole aujourd’hui de ses propres ailes à La Bonbonne, le restaurant qu’il vient tout juste d’ouvrir à Saint-Laurent de la Cabrerisse. Sa spécialité ? Les cuisines du monde mélangées avec des saveurs du terroir des Corbières. « Je voyage beaucoup », raconte Grégoire, « surtout dans le sud-est asiatique ». De ces contrées lointaines il ramène des idées nouvelles qu’il propose à sa carte, partagée en ce moment avec un cuisinier grec rencontré au cours d’un périple.

« J’ai créé ce restaurant parce que j’avais envie d’avoir un lieu à moi, qui me ressemble, dans lequel je puisse accueillir ma famille, mes amis et des gens que je ne connais pas… » Parce que la vocation de Grégoire, c’est l’accueil et la rencontre. Avec un attachement profond à ses Corbières natales. « Je pars beaucoup en voyage mais je reviens toujours. Et plus je vais loin, plus je me rends compte que j’aurais du mal à quitter ma région ». Et si le mal du pays était un bien ?

Restaurant La Bonbonne, 36 avenue de Talairan à Saint-Laurent de la Cabrerisse. Téléphone : 04 68 70 61 41.

L’Olivière. Luc Pasquiet, 2 rue Tineries à Lagrasse. Téléphone : 04 68 43 13 90.

40 ans d'édition

Le Banquet célèbre cette année, avec une grande exposition, le quarantième anniversaire des éditions Verdier. En 1979, naissait ainsi, sur les bords de l’Alsou, une des maisons d’édition les plus importantes de notre époque. Le monde du livre et de sa distribution était alors bien différent de ce que nous connaissons aujourd’hui. Christian Thorel revient pour nous, toute cette semaine, sur ces quarante années qui ont vu le paysage éditorial et le monde de la librairie se bouleverser.

Et compagnie…

- Feuille à feuille

Il faut un début à tout. Posons-le naturellement non loin d’ici, au lieu-dit Verdier, au milieu des vignes, telles qu’elles nous apparaissent lorsqu’on entre dans le Val-de-Dagne. Maintenant situé, jouxtons-le, ce début, à celui de la décennie Mitterrand. C’est ici une fin de premier été sous les apparences trompeuses d’un socialisme espéré. L’homme Mitterrand était près des livres, dans la fierté d’une bibliothèque personnelle exemplaire et désormais dispersée par les enchères. Le Président tenait aux bibliothèques, à l’édition, aux librairies. Il confia à son ministre Jack Lang le soin de mettre un peu d’ordre dans cet univers avant qu’il ne soit trop affecté par les effets de la concurrence chère au libéralisme. Une des premières lois du tout premier gouvernement Mauroy, votée le 10 août 1981 par l’assemblée élue au mois de juin, consista donc à réguler le marché des livres par le mode du « prix unique ». Il s’agissait de préserver la diversité la plus grande de la production éditoriale, en soutenant un réseau de librairies à même de promouvoir et de faire exister la part la plus créative de cette production. Ce réseau, fragilisé par l’usage récent du discount pratiqué dans le secteur du livre par la Fnac et les chaînes d’hypermarchés, était alors en danger de disparition à court terme. La loi fit son effet, elle fit des émules dans le monde entier. D’Israël au Japon, en passant par le Mexique et par la plupart des pays d’Europe, le « prix unique » est de rigueur. Il restera, un jour, à convaincre les terres à dominante anglo-saxonne, pour lesquelles « régulation » reste un gros mot. D’ici là, conservons si possible ce privilège d’être non seulement envié par la variété de nos fromages, mais aussi par celle de notre production éditoriale autant que par la densité du réseau de nos librairies.

Jérôme Lindon, un des artisans de la loi sur le prix unique, et un de ses auteurs emblématique, Samuel Beckett

Nous serions-nous éloignés du Val-de-Dagne ? Pas vraiment. Sur cette terre de vignes ancestrales et de cyprès, entre le vin et l’écorce, le livre a trouvé, voici quarante ans, un de ses refuges. Peut-être parce qu’ils en ignorent les risques, ou que la conviction qui les anime suffit à éteindre toute résistance, les quatre qui fondent la maison Verdier n’ont pas attendu le 10 août et son avenir de régulation pour commencer cette nouvelle vie. La jeunesse de ces « partisans » fut active, les premiers livres en témoignent : un premier auteur, Jean-Claude Vernier, compagnon de lutte lié à la fondation de Libération, un roman oublié de Zola, Travail, pour se souvenir du combat des Lip à Besançon, la présence tutélaire et amicale de René Nelli à Carcassonne dans la traduction de la langue occitane de Raimon de Miraval, celle tout aussi proche de Daniel Fabre pour un premier livre en français de l’immense historien Carlo Ginzburg. La jeunesse est active, mais elle sait aussi poser ses conditions et s’imposer un projet, celui de rendre aux grands textes de la philosophie juive toute leur importance. Ce sera le rôle du tout jeune Charles Mopsik, pionnier de ce renouveau de la tradition, et de Benny Levy, dont le chemin est celui qui, depuis les années militantes jusqu’au carrefour de l’engagement pour la philosophie, conduit ces nouveaux artisans au livre et à l’édition. Mais revenons justement à la politique, moins à ses idéaux, plutôt à son ordinaire, que nous pourrions trouver dans ses applications dans l’ordre économique et social. Si le monde est désormais gouverné par l’économie et ses entreprises, il reste, dans les dernières années du deuxième millénaire, des espaces libres pour les gouvernants, et quelques-uns pour des idées. On l’a vu, le secteur du livre attendait un geste, il l’obtient.

Du côté d’une maison comme Verdier, on aspire à un temps long pour ce chantier en gésine, et on sait confusément que d’autres sont à venir, précédés par des rencontres qui vont vite advenir, et que tout cela aura besoin de temps, de temps long. Comme pour signifier ce futur, Yves Peyré, poète et bibliothécaire, amène au catalogue un recueil de textes et de dessins d’Henri Michaux, En appel de visages. Ici, dans la maison de Villemagne, on aime à se retrouver, à partager, à imaginer. La maison appelle de nouveaux visages, l’édition des compagnonnages nouveaux. La littérature chez Verdier, présente par Joe Bousquet, ne les a pas attendus, mais Philippe Renard et Bernard Simeone viennent apporter, avec les lettres italiennes et la collection Terra d’altri, la première pierre d’un édifice littéraire. Verdier s’ouvre aux univers de la prose et de la poésie, dans la diversité des langues, et va vite compter dans ce qui se met à revivre dans l’édition française : les domaines de la traduction.

Afin de mesurer en France l’impact des œuvres universelles sur les lecteurs et sur les auteurs, il suffit de se pencher sur l’admirable travail des équipes de spécialistes coordonnées par Jean-Yves Masson et Yves Chevrel, L’Histoire des Traductions en Langue Française (4 volumes, Verdier, de 2013 à 2019). En 6000 pages, un panorama de la traduction des textes littéraires et scientifiques, de son évolution, de ses problématiques, nous est donné à lire, siècle après siècle, depuis ce qui serait une origine culturelle, liée à l’unification du français et à l’essor de l’imprimerie, à la fin du quinzième et surtout au seizième siècle. Cet ensemble impressionnant de recherches et de savoirs, ne confine pas seulement à l’érudition, il est désormais une bible pour les éditeurs et pour les traducteurs, mais aussi pour toutes les « professions du livre ». Le lecteur, quelle que soit son origine, est forcé à la modestie, cette histoire des livres venant imposer son lot d’inventions, d’initiatives, de découvertes. Pour autant, et afin de retrouver ici l’histoire récente que nous voulons relater, il convient de remettre en lumière la question des traductions littéraires dans les années 1970.

Demain nous aborderons, par quelques grandes maisons de littérature, les rivages de la littérature que l’on dit « étrangère », celle que la traduction nous convie à découvrir. Étrangère ? Comme si elle était si différente !

Christian Thorel

Variation 1

Par Gilles Hanus

« Transformer, transfigurer ». Et d’abord, pour commencer, se transformer, changer de rôle, sinon de forme. Celui qu’on connaît comme philosophe, habitué à donner des conférences, se mue pour la soirée d’inauguration du Banquet en lecteur, voire en acteur. Lire, c’est se changer, faire l’expérience d’un décentrement sans vraiment changer de place. Je reste à la mienne, mais me plongeant dans les mots d’un autre, je diffère en quelque sorte de moi-même. Ma voix n’est plus la mienne seulement, elle change de figure, de visage, devient étrangère à elle-même sans cesser pourtant de retentir. Elle n’est pourtant pas celle, dont tout le monde se souvient ici, de celui dont je répète les phrases, mais elle n’est plus la mienne non plus. C’est une voix d’entre deux, si l’on peut dire, une voix qui passe d’un côté à un autre, ce qui est l’acte même de la transformation dont nous parlerons cette semaine.

Peut-être la voix n’est-elle que cela : la manière, toujours singulière, dont le langage s’adresse à nous, nous atteint et, nous atteignant, nous transforme plus ou moins durablement. Le discours n’y suffit pas, il y faut la parole, inséparable de la voix, cette onde fragile et labile, lestée pourtant d’un grain qui la distingue de toute autre, invisible mais décisive.

Et, au fond, qu’est notre Banquet sinon l’occasion, espérée, d’entendre à chaque fois une voix qui nous transforme ?

L'autre photo du jour

Corbières-Matin année 25

Le Banquet fête cette année son vingt-cinquième anniversaire. Et Corbières-Matin avec, qui accompagna, dès 1995, les journées du Banquet. On connait l’histoire : pendant les quatre premières années, la machine à impression numérique installée dans les salles de classes de l’école communale, la rédaction effervescente, la distribution à l’aube dans tous les villages des Corbières. Il fallut ensuite attendre le numérique et ses savanes sauvages pour que l’aventure reprenne.

Pour saluer ces prémices, nous vous proposons cette année de relire quelques uns des grands articles parus dans la version papier, entre 1995 et 1998.

Aujourd’hui, un reportage sur les chemins de l’eau autour de Lagrasse, publié le mardi 1er août 1995 et signé par le précieux Francis Vadillo…

LES CHEMINS DE L’EAU

Parce qu’elle ne tombe pas du ciel, l’eau des Corbières ne se donne pas d’emblée. Secrète, souterraine ou dévastatrice, amicale pour les baigneurs, nourricière pour les jardiniers, elle est depuis toujours un des éléments fondateurs de ces paysages.

Du versant nord-est du pic de Bugarach, près de Fourtou où il prend sa source, jusqu’à l’Aude où il se jette, l’Orbieu s’écoule, paisiblement. C’est tout juste si en amont, au delà de Montjoi, l’écho des gorges répercute son murmure. A peine si l’on devine sa présence au travers d’épaisses frondaisons. C’est en aval des gorges qu’on le remarque. Au passage d’un pont, ou avant Saint-Pierre-des-Champs, en empruntant un chemin de terre qui longe une berge peuplée de roseaux. Là, l’Orbieu est toujours aussi peu bavard. Le débit des mots n’est pas son affaire ; Il laisse ça aux habitants des villages qu’il traverse. Eux ne s’en privent pas. Il faut croire qu’un peu de rivière coule dans leurs veines tant ils aiment à divulguer les petits secrets qui font son histoire et la leur. Aujourd’hui l’Orbieu est synonyme de détente et de plaisirs. On y déguste l’apéritif sur ses berges caillouteuses, on y pique-nique, on s’y baigne ou on y pêche. Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Pendant plusieurs siècles la rivière a généré une économie florissante sous le contrôle des moines bénédictins de l’abbaye de Lagrasse. Au Moyen Age, la région était citée en exemple pour ses multiples et prolifiques récoltes : oliviers, amandiers, figuiers, plantes médicinales, etc.

Aujourd’hui encore, sans le faste d’antan, l’Orbieu alimente des petits jardins privés où poussent fruits et légumes. Le système d’irrigation consiste en des retenues d’eau d’où partent des béals. Ces petits canaux, tels des rhizomes, se frayent un passage à travers roches, buissons et friches, pour mieux abreuver les cultures. Mais la plus curieuse des activités économiques autrefois liées à l’Orbieu reste sans aucun doute la pratique de la pêche. Au quinzième siècle, son importance était telle que l’on comptait jusqu’à dix-huit étals de poisson sous la halle de Lagrasse. Une véritable manne, un enjeu qui, en 1476, donna lieu à des émeutes. A l’époque, les moines de l’abbaye se réservaient le droit de pêche sur une grande partie de l’Orbieu. Sous certaines conditions, (hameçons, harpons, mais point de filet), les religieux concédaient des autorisations aux habitants de Lagrasse. Or, cette année-là, les moines découvrirent des filets nuitamment posés en des endroits stratégiques de la rivière. Ils confisquèrent les engins délictueux et les détruisirent séance tenante. Armé de bâtons, de lances, d’arbalètes et de pierres, le peuple prit d’assaut le monastère. Plusieurs moines furent blessés. La fronde calmée, les autorités religieuses diligentèrent une procédure criminelle. L’histoire ne souffle mot sur son issue.

Des récits de ce type, Jean Poudou en distille à foison. Jean Poudou est apiculteur, et vit au moulin de Boyssède. Un moulin contemporain de l’abbaye de Lagrasse, qui affiche sans faille plus de mille ans de présence. Situé au confluent de l’Alsou et de l’Orbieu, ce moulin est toujours en activité. Il sert à la production familiale d’huile d’olive, d’électricité domestique et à l’arrosage. Outre sa connaissance de la flore et de la faune environnantes, Jean Poudou est un fin lecteur de rivière. Il sait l’indolence feinte des cours d’eau, leur caractère cyclothymique. A l’intérieur du moulin, sur un mur, des traits, des dates et des chiffres éloquents : « C’est la hauteur des crues de l’Alsou et de l’Orbieu. En 1891, il y avait deux mètres d’eau sous la place de la halle. Marty, notre arrière-grand-oncle, qui assurait le courrier depuis la gare de Moux jusqu’à Lagrasse, a vu son cheval s’arrêter assez loin avant le pont de l’Eau-chaude. Descendant de la charrette, il constate qu’il n’y avait plus de pont : la crue l’avait emporté. Or le courrier devait arriver coûte que coûte, c’était à l’époque un devoir sacré. Ayant remisé son cheval au village voisin de Camplong, il partit à pied par la montagne, traversant les ruisseaux en crue, se trempant jusqu’aux os. Enfin, après bien des efforts, il déposa le courrier. Son devoir accompli, il s’alita, et mourut d’épuisement. »

Des récits de ce type, Jean Poudou en distille à foison. Jean Poudou est apiculteur, et vit au moulin de Boyssède. Un moulin contemporain de l’abbaye de Lagrasse, qui affiche sans faille plus de mille ans de présence. Situé au confluent de l’Alsou et de l’Orbieu, ce moulin est toujours en activité. Il sert à la production familiale d’huile d’olive, d’électricité domestique et à l’arrosage. Outre sa connaissance de la flore et de la faune environnantes, Jean Poudou est un fin lecteur de rivière. Il sait l’indolence feinte des cours d’eau, leur caractère cyclothymique. A l’intérieur du moulin, sur un mur, des traits, des dates et des chiffres éloquents : « C’est la hauteur des crues de l’Alsou et de l’Orbieu. En 1891, il y avait deux mètres d’eau sous la place de la halle. Marty, notre arrière-grand-oncle, qui assurait le courrier depuis la gare de Moux jusqu’à Lagrasse, a vu son cheval s’arrêter assez loin avant le pont de l’Eau-chaude. Descendant de la charrette, il constate qu’il n’y avait plus de pont : la crue l’avait emporté. Or le courrier devait arriver coûte que coûte, c’était à l’époque un devoir sacré. Ayant remisé son cheval au village voisin de Camplong, il partit à pied par la montagne, traversant les ruisseaux en crue, se trempant jusqu’aux os. Enfin, après bien des efforts, il déposa le courrier. Son devoir accompli, il s’alita, et mourut d’épuisement. »

La dernière crue de l’Orbieu remonte à 1970 mais, sans vouloir dramatiser, il n’est pas impossible qu’un jour, lui ou un de ses affluents ne s’extraient brutalement de leur somnolence.

Fort heureusement, l’Orbieu charrie autre chose que les décombres de ses colères. Malgré sa modestie, il n’a rien à envier à l’Orénoque, au Yan-Tsé Kiang ou au Guadalquivir. Il serpente dans l’imaginaire de tout un chacun. L’etymologie de son nom est déjà source de phantasmes. Selon Jean Poudou, qui s’appuie sur les travaux d’Alain Nouvel (Les Noms de lieu témoins de notre histoire), Orbieu serait d’origine pré-indo-européenne, avec une possible influence basque (ur=eau) ou caucasienne (ûr=eau). Autre thèse, tout aussi séduisante, la nature aurifère de certains flancs de montagne. L’un des petits ruisseaux affluents de l’Orbieu ne s’appelle-t-il pas Lorio, que l’on écrivait autrefois l’Aurio ? Tous à vos tamis ! Le rêve est le compost des réalités futures… C’est dans les détails que l’Orbieu se révèle. Les détails que randonneurs, pêcheurs ou baigneurs peuvent saisir au cours de leurs périples ou contemplations. Se baigner dans l’Orbieu est une chose aisée tant il y met du sien. Chacun de ses coudes crée une « courgue », un trou d’eau suffisamment profond pour la pratique de la brasse. Quand son cours naturel fait défaut, qu’il n’est qu’un mince filet d’eau poussif, l’histoire lointaine de son aménagement prend la relève. D’anciennes retenues d’eau destinées à l’irrigation sont détournées de leur usage initial et deviennent piscines sauvages ; et les retours de béals en aval de ces mêmes retenues forment des minicascades propices aux hydro-massages.

Autre charme de ces baignades, la diversité des lieux proposés par l’Orbieu et ses affluents. Du côté de Saint-Pierre-des-Champs c’est la luxuriance végétale qui prime. Les enfants s’y inventent des amazonies plus vraies que nature. A Lagrasse même, la plage est en plein centre ville, si l’on peut dire. Un petit barrage doté de vannes latérales suffit à créer un plan d’eau que surplombe l’abbaye millénaire. Des stratifications calcaires légèrement avancées font office de plongeoirs. Plus en aval, au village de Ribaute, l’Orbieu s’est donné du mal. Il a travaillé comme un orfèvre, et le calcaire se la joue baroque.

Déliés et arrondis, contours et détours, autant de surfaces,d’avancées et de recoins où se poser pour prendre le soleil, s’en protéger ou se propulser dans les eaux limpides. L’aspect tarabiscoté de l’endroit offre d’autres plaisirs aux baigneurs. Un rapide, peu pentu, poli par l’incessant flux de la rivière devient un toboggan où enfants et adultes se disputent les joies de la glissade aquatique. A l’ombre d’une fracture calcaire, là où l’eau est la plus profonde, un gargouillis régulier accompagné de légers remous signale une résurgence : un passage clandestin où la rivière, à l’abri des regards indiscrets, dépose ses secrets.

L’Orbieu et ses affluents sont semblables à l’univers : quatre-vingt-dix pour cent de leur réalité échappent à l’entendement. Si la partie visible ravit les sens, la partie cachée stimule l’imagination. L’Orbieu, l’Alsou, le Madourneille, le Libre, le Sou et toutes leurs ramifications souterraines drainent autant d’énigmes que de légendes. Prenez la route en direction de la place forte cathare de Termes ; juste avant le tunnel qui perce la montagne où subsistent les ruines du château, stoppez votre véhicule et jetez un coup d’œil dans la combe en contrebas. Une béance de la roche laisse échapper un flot continu et dru qu’une insondable vasque calcaire recueille en des remous menaçants. C’est le Sou qui surgit des entrailles de la montagne. Il ne dit rien de son obscur parcours. Quel secret est le sien ? Celui d’Alaric le Wisigoth et son trésor perdu ? Celui d’amants surpris au fond d’une grotte par une subite montée des eaux ? Ou bien encore celui des conciliabules des Mitounes, ces fées lavandières à la beauté ensorceleuse qui, par ici, hantent les nuits des meuniers depuis plus de mille ans ?…

Bibliothèque

Dans toutes les bibliothèques du monde, dans toutes les langues du monde, les livres sont traversés par des histoires de transformation. Chaque jour, un extrait d’un de ces livres d’une de ces bibliothèques.

Antoine Volodine : la métamorphose de Hadeff Kakaïne

Dans « Dura nox, sed nox », troisième partie de « Frères sorcières », paru en début d’année au Seuil, Antoine Volodine fait entendre en une seule longue phrase la voix d’un de ces êtres étranges dont il peuple ses romans, personnage sans genre, tantôt masculin, tantôt féminin, errant de renaissance en renaissance dans un espace noir d’après la mort, proche du Bardo tibétain.

Sous l’identité de Hadeff Kakaïne, le personnage prend ici possession d’une demeure dont il a tué les habitants pour y installer un cabinet médical. Malgré « une liste impressionnante de facultés et de diplômes » gravée en façade sur une plaque de cuivre, aucun patient ne se présente à la consultation…

(…) il [Hadeff Kakaïne] s’interrogea sur les causes de cette méfiance étrange du public, et, au bout d’un moment, il alla se placer en face d’un miroir afin de déterminer s’il ne fallait pas chercher pour explication du phénomène son apparence extérieure, qui sans doute avait accompagné la rumeur et peut-être était de nature à repousser les souffreteux, à les dissuader d’accourir pour être sauvés de la mort ou de souffrances qui les ahurissaient, or se placer devant une glace réfléchissante était un exercice que ses maîtres mille ans plus tôt lui avaient déconseillé, et, en effet, quand il eut considéré l’image que le tain lui renvoyait, il se sentit accablé autant par la nostalgie que par un dépit horrifié, car alors qu’il aurait souhaité, dans cette rue du Batelier-fou, construire loin de tout une existence modeste, ignorée et tranquille, il se rendait compte que son physique effectivement pouvait nuire à ses projets en incitant les malades à tourner les talons, à refuser tout secours médicalisé et à gémir de terreur devant sa maison, et il est vrai que sur la charpente de Hadeff Kakaïne et sur la répartition de ses organes les séjours prolongés dans l’espace noir avaient laissé de consternantes traces et difformités, que le passage étroit du Goulet de la mauvaise moinesse avait aggravées, de sorte qu’il avait en face de lui un spectacle catastrophique que seul un insane spécialisé en tératologie animale eût pu apprécier, et la nostalgie qui le visitait se fondait sur une image intérieure qu’il avait de lui-même, celle d’un soldat à longs cheveux, enveloppé de flammes et bien proportionné, avec un regard de commandant et un visage dont la rudesse n’empêchait pas une grande perfection, au lieu de quoi il avait devant lui une créature dont il capturait sans plaisir ni ordre quelques traits mal descriptibles, une crinière embrouillée… des tapons de chair et de poils… un estomac formant dans le dos une bosse granuleuse… un bec torsadé d’une manière ignoble… des articulations à la surface luisante… les poumons hors du thorax, minuscules, qui pendaient comme des chiffes visqueuses en plusieurs endroits, sous les aisselles, sous le bas-ventre… des viandes blêmes, striées, à la place des joues et de la langue… aucune main n’émergeant des manches… les jambes repliées, hérissées de piquants, asexuées… des yeux mi-clos, sans expression… et ayant retenu un croassement afin que ses sbires ne fussent pas alertés de son désarroi, il décida de se mettre en cryptobiose sur-le-champ et, tout en ordonnant à son corps, pendant cette période où il ne serait ni mort ni vivant, de se réorganiser pour, à la sortie d’un sommeil sans durée ni absence de durée, retrouver l’aspect d’un soldat à longs cheveux, environné de flammes et répondant à tous les canons militaires de la beauté, avec une physionomie impavide et des yeux que l’on ne pourrait croiser sans se troubler et obéir, il se roula en boule dans un coin où il estimait qu’on ne viendrait pas le déranger, entre le mur et une colonne d’évacuation des eaux sales, derrière la cuvette des cabinets, et, étant entré en cryptobiose, c’est-à-dire pas vraiment défunt mais dans un état où nul docte n’eût pu déceler la moindre activité vitale, il laissa s’écouler un temps sans mesure, sans durée ni absence de durée, et, à son réveil, il se déroula rapidement et s’entrevit, devenu image d’un soldat aguerri et sombre, aux proportions harmonieuses, pourvu d’un torse d’où les membres partaient sans ressembler à des excroissances obscènes, et même respectaient le cahier des charges esthétiques par quoi se définit la conformité à la race humaine, et là-dessus une physionomie de brute insensible, éclairée par un regard de commissaire politique, incorruptible et imbrisable, capable par exemple d’envoyer en mission suicide ses meilleurs guerriers, ses proches et ses sbires, puis à son tour, afin d’échapper au constat de la défaite, capable de se brûler la cervelle, puis il sortit des toilettes où il était resté enfermé hors du temps et regagna le pas de sa porte, où les sbires grelottaient sous les assauts du vent glacial et du grésil, car on était déjà au début de l’hiver et la température avait baissé, et, ayant envoyé les sbires se réchauffer à l’office, il se tint sur le seuil en position masculine, parfois agitant ses cheveux qui ruisselaient sur ses épaules sculpturales et crépitaient autour de lui jusqu’à ses hanches, de façon merveilleuse et manifestement émerveillante, car des jeunes femmes qui passaient dans la rue étaient attirées par ce mouvement de vagues et de flammes, tournaient la tête vers lui et se troublaient, pensant à ce prince qui si inopinément avait surgi rue du Batelier-fou et imaginant que par miracle il s’intéresserait à elles, se pencherait sur elles et les câlinerait, ou leur proposerait une aventure commune, longue, matrimoniale et rassurante, ou peut-être plus simplement une union éphémère, mais où elles auraient l’occasion d’oublier leur quotidien sans soleil (…)

(…) il [Hadeff Kakaïne] s’interrogea sur les causes de cette méfiance étrange du public, et, au bout d’un moment, il alla se placer en face d’un miroir afin de déterminer s’il ne fallait pas chercher pour explication du phénomène son apparence extérieure, qui sans doute avait accompagné la rumeur et peut-être était de nature à repousser les souffreteux, à les dissuader d’accourir pour être sauvés de la mort ou de souffrances qui les ahurissaient, or se placer devant une glace réfléchissante était un exercice que ses maîtres mille ans plus tôt lui avaient déconseillé, et, en effet, quand il eut considéré l’image que le tain lui renvoyait, il se sentit accablé autant par la nostalgie que par un dépit horrifié, car alors qu’il aurait souhaité, dans cette rue du Batelier-fou, construire loin de tout une existence modeste, ignorée et tranquille, il se rendait compte que son physique effectivement pouvait nuire à ses projets en incitant les malades à tourner les talons, à refuser tout secours médicalisé et à gémir de terreur devant sa maison, et il est vrai que sur la charpente de Hadeff Kakaïne et sur la répartition de ses organes les séjours prolongés dans l’espace noir avaient laissé de consternantes traces et difformités, que le passage étroit du Goulet de la mauvaise moinesse avait aggravées, de sorte qu’il avait en face de lui un spectacle catastrophique que seul un insane spécialisé en tératologie animale eût pu apprécier, et la nostalgie qui le visitait se fondait sur une image intérieure qu’il avait de lui-même, celle d’un soldat à longs cheveux, enveloppé de flammes et bien proportionné, avec un regard de commandant et un visage dont la rudesse n’empêchait pas une grande perfection, au lieu de quoi il avait devant lui une créature dont il capturait sans plaisir ni ordre quelques traits mal descriptibles, une crinière embrouillée… des tapons de chair et de poils… un estomac formant dans le dos une bosse granuleuse… un bec torsadé d’une manière ignoble… des articulations à la surface luisante… les poumons hors du thorax, minuscules, qui pendaient comme des chiffes visqueuses en plusieurs endroits, sous les aisselles, sous le bas-ventre… des viandes blêmes, striées, à la place des joues et de la langue… aucune main n’émergeant des manches… les jambes repliées, hérissées de piquants, asexuées… des yeux mi-clos, sans expression… et ayant retenu un croassement afin que ses sbires ne fussent pas alertés de son désarroi, il décida de se mettre en cryptobiose sur-le-champ et, tout en ordonnant à son corps, pendant cette période où il ne serait ni mort ni vivant, de se réorganiser pour, à la sortie d’un sommeil sans durée ni absence de durée, retrouver l’aspect d’un soldat à longs cheveux, environné de flammes et répondant à tous les canons militaires de la beauté, avec une physionomie impavide et des yeux que l’on ne pourrait croiser sans se troubler et obéir, il se roula en boule dans un coin où il estimait qu’on ne viendrait pas le déranger, entre le mur et une colonne d’évacuation des eaux sales, derrière la cuvette des cabinets, et, étant entré en cryptobiose, c’est-à-dire pas vraiment défunt mais dans un état où nul docte n’eût pu déceler la moindre activité vitale, il laissa s’écouler un temps sans mesure, sans durée ni absence de durée, et, à son réveil, il se déroula rapidement et s’entrevit, devenu image d’un soldat aguerri et sombre, aux proportions harmonieuses, pourvu d’un torse d’où les membres partaient sans ressembler à des excroissances obscènes, et même respectaient le cahier des charges esthétiques par quoi se définit la conformité à la race humaine, et là-dessus une physionomie de brute insensible, éclairée par un regard de commissaire politique, incorruptible et imbrisable, capable par exemple d’envoyer en mission suicide ses meilleurs guerriers, ses proches et ses sbires, puis à son tour, afin d’échapper au constat de la défaite, capable de se brûler la cervelle, puis il sortit des toilettes où il était resté enfermé hors du temps et regagna le pas de sa porte, où les sbires grelottaient sous les assauts du vent glacial et du grésil, car on était déjà au début de l’hiver et la température avait baissé, et, ayant envoyé les sbires se réchauffer à l’office, il se tint sur le seuil en position masculine, parfois agitant ses cheveux qui ruisselaient sur ses épaules sculpturales et crépitaient autour de lui jusqu’à ses hanches, de façon merveilleuse et manifestement émerveillante, car des jeunes femmes qui passaient dans la rue étaient attirées par ce mouvement de vagues et de flammes, tournaient la tête vers lui et se troublaient, pensant à ce prince qui si inopinément avait surgi rue du Batelier-fou et imaginant que par miracle il s’intéresserait à elles, se pencherait sur elles et les câlinerait, ou leur proposerait une aventure commune, longue, matrimoniale et rassurante, ou peut-être plus simplement une union éphémère, mais où elles auraient l’occasion d’oublier leur quotidien sans soleil (…)

Antoine Volodine, Frères sorcières, Seuil Fiction & Cie.

Antoine Volodine a obtenu le prix Médicis 2014 pour Terminus radieux (Seuil). Il publie sous les pseudonymes de Manuela Draeger et Elli Kronauer à L’Ecole des Loisirs.

Sous l’identité de Lutz Bassmann, il a publié à ce jour cinq titres aux éditions Verdier parmi lesquels Black village, Haïkus de prison et Les aigles puent.

Régulièrement invité au Banquet du livre, Antoine Volodine intervient ce samedi 3 août à 16 h pour une double voix avec Lionel Ruffel.

Ils seront là pour les vendanges...

L’hiver dernier, et pour fêter le centième anniversaire de la première guerre mondiale, l’atelier de cinéma documentaire de la Maison du Banquet de Lagrasse a réalisé un film sur la vie au village pendant ce conflit : l’absence des hommes, la vie quotidienne, les premiers disparus et, à l’armistice, les chemins de mémoire jusqu’à l’érection du Monument aux morts…

Nous vous proposons toute la semaine d’en suivre les huit épisodes.

SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX…

![]() FACEBOOK : La Maison du Banquet et des générations / Le Banquet du Livre

FACEBOOK : La Maison du Banquet et des générations / Le Banquet du Livre

![]() TWITTER : @Banquetdulivre

TWITTER : @Banquetdulivre

ARCHIVES