n° 92

mardi 7 août 2018

Le moment de Polichinelle

Notre présent est hanté. Confus. Mais y-eut-il des temps qui ne l’étaient pas ? Et n’est-ce pas justement dans cette confusion, comme un principe de vie, que l’on peut trouver la garantie d’une existence qui tente de se penser ?

Sous la halle du village, au fort zénith de midi, Patrick Boucheron a retrouvé ses auditeurs. Ses fidèles. Ses Conversations avec l’histoire ont repris hier lundi, à la mi-journée. On se souvient de Fray Luis de Leon, qui enseignait au seizième siècle à l’Université de Salamanque. Son intérêt pour les études hébraïques lui avait valu un emprisonnement de cinq longues années. Le jour où il fut libéré des geôles de l’Inquisition, la foule se pressa pour l’écouter à nouveau. Luis de Leon regarda longuement son public, et lâcha : « Comme nous le disions hier… » On avait un peu cette impression, hier, sous la halle, de retrouver une conversation amicale et passionnante interrompue la veille par la chaleur et la nuit.

Au cinéma, Jean-Louis Comolli et Jean Narboni ont commencé à déployer le cinéma politique américain des années soixante, celui de Samuel Fuller et de Robert Kramer. L’antiquité grecque, la philosophie platonicienne, l’histoire, la littérature, tout l’orchestre est là, et le formidable tapage du Banquet résonne toute la journée par dessus la rivière.

Notre présent est hanté ? Il ne faut pas croire, on ne meurt pas d’un coup. On ne passe pas le pont, brusquement et à jamais, sans rien laisser. Les spectres et les fantômes rasent nos murs. Comme des mots. Ceux de Mathieu Riboulet, qui n’est pas sous la halle. Ou les mots et les couleurs du peintre Tiepolo.

« Veux-tu que je te rappelle le passé, lui dit Polichinelle, ou que je te le fasse oublier ? »

« Les deux » répond Tiepolo.

La troisième journée du Banquet s’est achevée sans la moindre faiblesse. Rien ne faseye ici. Même pas les voiles d’information entre les arbres de la Promenade. Tout s’est tendu, dès samedi matin, pour ne pas retomber. La pensée dans l’après-midi étouffante, la littérature dans les soirées paisibles. Dominique Sigaud a trouvé une langue. Kiko Herrero un pays imaginaire. Mathieu Riboulet, enfin et toujours :

« Nous ne sommes plus ici est le titre du livre que nous n’écrirons pas. »

aujourd'hui mardi

9h : marcher dans la garrigue avec Catie Lépagnole (rendez-vous à l’abbaye)

9h15 : Rebonds (Café du Récantou, à la Porte d’eau) avec Stéphane Habib

9h30 : Atelier cinéma par Jean-Louis Comolli et Jean Narboni (Salle des fêtes)

10h : Atelier de littérature et civilisation grecques par Dominique Larroque (École du village)

11h : Atelier de philosophie par Françoise Valon (École du village)

12h30 : Conversations sur l’histoire par Patrick Boucheron (Place de la halle)

14h30 : Atelier lecture, par Mélanie Traversier (Boulangerie des moines)

15h : Café contact, avec l’Université de la vigne au vin (Cour de la librairie)

16h : Achille Mbembé, « l’idée d’un monde sans frontière ? »

17h45 : La Criée Riboulet, avec Stéphane Habib (Librairie du Banquet)

18h : Emmanuelle Rousset, « De guerre lasse » (Chapiteau des jardins de l’abbaye)

21h30 : Lecture de Yves Ravey, Confusion.

18h49 : extrait

STÉPHANE HABIB

Sa conférence, « Pas plus nouveau qu’ancien : l’antisémitisme, affaire politique », a bousculé quelques lignes. « Mettre en jeu le langage est toujours solliciter le politique ». En voici la conclusion.

Textes

EMMANUELLE ROUSSET

Emmanuelle Rousset sera cet après-midi à dix-huit heures dans le grand chapiteau de l’abbaye, pour une conférence intitulée De guerre lasse.

Elle publie Oaristys cet automne aux Editions Verdier, un texte poétique sur l’amour dont nous vous proposons ici un premier extrait…

« C’est la terreur des hommes, de se voir inutiles. Seuls guerriers, seuls créateurs, seuls concepteurs, seuls voyageurs, seuls travailleurs, seuls footballeurs, seuls penseurs, tous grands aventuriers, ailleurs qu’aux cuisines, et transis de la peur de quitter l’alvéole d’une détermination. Tout ce qu’il y eut d’estimable n’appartenait qu’aux hommes, et pour peu que les femmes s’en fussent emparées il n’en restait rien qui méritât une louange, ainsi qu’aux yeux des enfants la peine des mères est invisible et leurs tâches fluides autant qu’une danse, qu’ils ont parées de toute-puissance. Ils sentent au fond qu’ils ne sont là que pour le divertissement : la guerre, le métier, le jeu, la chasse, la conversation des femmes, la danse, les lignes aériennes, la navigation spatiale et l’internet. L’histoire n’est rien que le journal de leur amusement.

Les fumées de la terre et les palais de justice ont perdu aux osselets et regagné à l’hombre. La réalité n’est qu’un jeu à mort duquel les femmes n’ont pas à se mêler pendant qu’elles veillent à leur frêle infini, aux petites choses tremblantes qui croissent, à l’eau du fer ou aux petits baisers le soir sur les paupières, et que leurs soucis enserrent la terre comme un casque de lianes géantes, comme les routes ficelées d’une évasion où marchent les homoncules de leurs pensées. Tous, sous les concaténations des louanges, redoutent le pouvoir primitif des mères et tremblent qu’elles vengent un jour des milliers d’années d’injustices et de dépossessions. Alors elles riront de ceux qui n’ont rien fait que rêver de trésors et de princesse à la plus haute tour, et elles diront les mots à faire taire les armes et à désemparer, à longueur de temps et d’amour, les volontés qui croient commencer de soi-même. Les mâles sont périphériques.

Les conflagrations des passions, la course aux tributs illusoires et l’obstiné désir de l’autre désir, les mots métalliques, la mort de Malbrough, le viol de Lucrèce, la condamnation de Jeanne, les possessions d’ailleurs pour s’exiler de soi, la fuite sur les mers, au bout des pôles, toute la clameur de l’histoire dont ils disent qu’elle s’éteindra dans la félicité des fins dernières, et dont le cours charrie la vérité au terme où elle éclate, les batailles perdues et les déclarations des droits, déferlent aux marges du monde réel ainsi que les rouleaux d’écume aux bords des océans dont l’immensité grise et profonde ne se connaît que de l’immensité des cieux. L’histoire est l’ornement de la nature, le feston de la vérité, le reflet dans l’eau qui bruit des branches en oraison abreuvées de lumière. Nous comprenons à l’envers les visages, les billets de banque, les bottes, les chevaux, les chars, par milliers glissant dans le miroir.

À la maison où demeurent esclaves, femmes et enfants, il ne se passe rien. On y pleure les morts. On y tisse les vêtements, on y bat le linge. On y accouche. On y rapporte l’eau. Les mots y brandillent comme les ombres des palmes du monde hors d’éden, ou combattent en poussières dans un rai de soleil, et une fois tombés font des tapis crissants où les pieds pressent des odeurs molles. Ils ne furent pas recueillis. Ils sont dans les maisons. Ils sont l’effritement de leurs murs. Ils sont dans les objets de n’importe quelle époque, toujours mêmes, qu’on voit dans les musées, au fond des pots, cruches, plats, cuillères, dans l’or des bijoux de femmes, dans la terre et le plomb des animaux et des petits soldats. Ils sont le sable du centre de la mer où nul n’entend la souffrance qui fut toujours muette ni le pouvoir domestique gigantesque qui serre l’âme à la gorge pour l’empêcher de grandir. On ne sait pas ce qui s’y est passé. C’est la chair des choses, l’âge des branches, le caractère des âmes. Elles le disent en parlant d’autre chose. Les hommes rôdent autour et font une rumeur. La vie et les siècles tournent le dos à ce d’où ils viennent. »

Emmanuelle Rousset, Oaristys, à paraître le 4 octobre prochain aux Éditions Verdier.

Variations sur la confusion 3

par Gilles Hanus

La confusion n’est pas une. Il en est plusieurs sortes et elle n’a pas toujours la richesse de celle dont j’ai parlé jusque-là. Toutes les tentatives que nous faisons pour sortir de la confusion, dissiper les obscurités dans lesquelles nous sommes plongés produisent à leur tour, au bout d’un certain temps et si nous n’y prenons pas garde, une autre confusion.

La question se pose de savoir si ce sont les temps qui sont confus ou nous qui le sommes devenus. Dans cette deuxième hypothèse, il convient de s’interroger sur le sens de notre impuissance. Elle peut être impuissance juvénile, celle du manque d’expérience, reposant sur la connaissance d’un nombre limité de choses et empêchant d’en discerner d’autres avant de s’y être accoutumé. Cette impuissance-là prend la forme d’un retard sur l’événement, sur l’actualité. Même l’acte de voir, pour nous si ordinaire, et par là simple, n’a rien d’évident, comme le soulignait Diderot :

« […] on ne voit rien la première fois qu’on se sert de nos yeux ; […] on n’est affecté dans les premiers temps de la vision que d’une multitude de sensations confuses qui ne se débrouillent qu’avec le temps, et par la réflexion habituelle sur ce qui se passe en nous. »

L’impuissance n’est ici ni radicale, ni surtout définitive ; elle n’est que maladresse d’une première fois, vite corrigée par l’effort et l’habitude, qui permettent progressivement d’effectuer une mise au point, au sens photographique. Puissions-nous n’en être que là !

Un Bonnaffé, d'espontanéo

Lorsqu’il a appris que la conférence de lundi à 16 heures avait dû être hélas annulée, le comédien Jacques Bonnaffé, de passage, comme souvent, au Banquet, s’est dit qu’il pourrait tout aussi bien sauter dans l’arène, sans prévenir, pour lâcher à la place quelques bonheurs poétiques. Il s’en est donné à cœur joie, et le public, ravi, a partagé cette belle expression, et ce moment, inattendu et singulier. Merci à lui…

Portrait

Marie Ndiaye, puis Jacques Bonnaffé, par Idriss Bigou-Gilles

1918, l'été Joë Bousquet

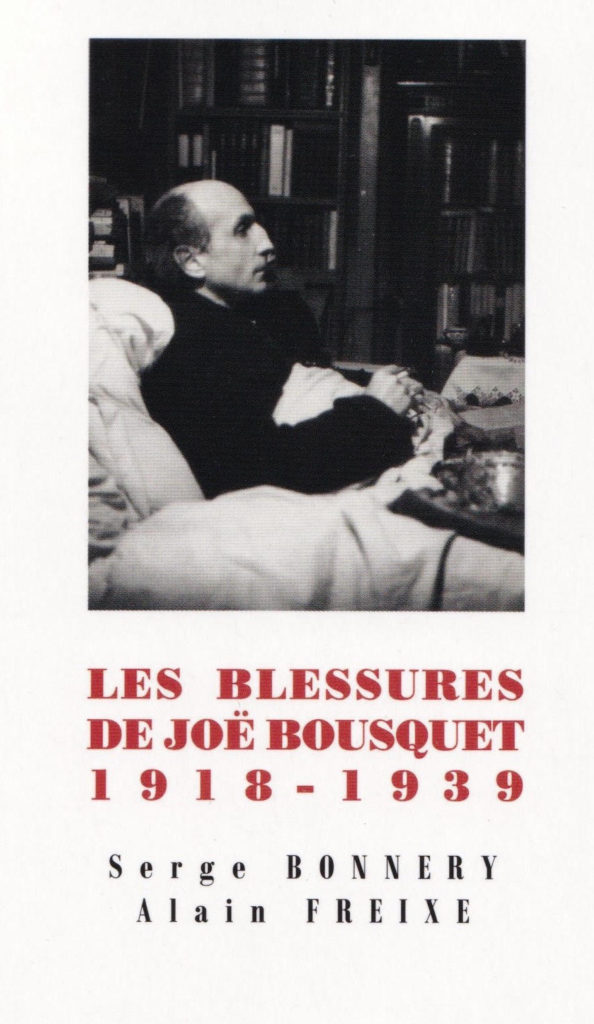

Le 27 mai 1918, à Vailly-sur-Aisne, près de Soissons, sur le plateau de Brenelle, l’écrivain Joë Bousquet, poète et philosophe, est atteint par une balle en pleine poitrine qui blesse sa moelle épinière et provoque la paralysie immédiate et définitive des membres inférieurs. Dans un petit livre passionnant paru au mois de juin aux éditions Trabucaire, Serge Bonnery et Alain Freixe reviennent sur cet événement qui détermina la vie sociale et artistique de Bousquet, et le rapproche de sa « deuxième blessure » : en 1939, lorsque Bousquet voit partir au front ses amis de Carcassonne et d’ailleurs, sa moelle épinière se remet à saigner…

Les auteurs nous ont autorisés à reproduire ici, chaque jour, des extraits de leur livre.

Aujourd’hui, deux lettres de Joë Bousquet, l’une à Carlo Suarès, l’autre à Jean Paulhan…

lire ici la lettre à Carlo Suarès…

lire ici la lettre à Jean Paulhan…

Regarder

A onze kilomètres de Lagrasse, l’artiste Philippe Aïni a installé, dans l’ancienne cave coopérative du village de Serviès en Val, un centre d’art contemporain remarquable qui propose, jusqu’à la fin de l’été, une exposition collective d’une trentaine d’artistes autour de la haute figure de Pierre Souchaud, le créateur d’Artension. Chaque jour, nous vous proposerons une œuvre exposée dans l’exposition. Aujourd’hui, Patrick Paufert…

Patrick Paufert est né en 1956. Il vit et travaille entre Romainville et la Normandie.

Très colorée, à l’intersection du figuratif et de l’abstraction, la peinture de Patrick Paufert est, selon lui, la « recherche d’une écriture ».

Jean-Paul Gavard-Perret écrit à son propos : « Le peintre refuse les facilités des images qui médusent directement. Il préfère le travail qui permet à l’être de croiser les regards mortels de Méduse, sans pour autant périr ».

Pour en savoir plus sur son œuvre, on peut consulter son site. Ainsi que celui de la Coop-Art.

L’année dernière, le vendredi 8 août, en conclusion du banquet, la lecture de L’Iliade réunissait quatre-vingt dix lecteurs pendant plus de quatorze heures. L’intégralité de cette lecture, divisée en vingt-quatre chants, est désormais disponible en vidéo. Vous pouvez y accéder en ouvrant ici la page spéciale de YouTube consacrée à cet événement !

Et merci à Lina pour les découpages et la mise en ligne intégrale !…

Comme ça, pour terminer...

SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX…

![]() FACEBOOK : La Maison du Banquet et des générations / Le Banquet du Livre

FACEBOOK : La Maison du Banquet et des générations / Le Banquet du Livre

![]() TWITTER : @Banquetdulivre

TWITTER : @Banquetdulivre

ARCHIVES

Nos amis de « Rebrousse-Poils » ont animé hier matin, sur les hauteurs de Lagrasse, un atelier de lecture du paysage…