n° 91

lundi 6 août 2018

La Tour de Bilboul

Pourtant, ils avaient prévu deux ventilateurs spécialement pour la petite chaîne stéréo qui envoie le reggae et le gros son rock dans la tente des préparations. Mais les cuisiniers ont dû se rendre à l’évidence : l’appareil a fondu. Plus de musique. Nous restons tous confondus devant le courage de ceux qui travaillent en coulisses à l’organisation du Banquet, et celui du public, tout aussi nombreux malgré la canicule. La philosophie et la littérature rafraîchissent donc, à un point que nous n’avions pas imaginé…

Grec

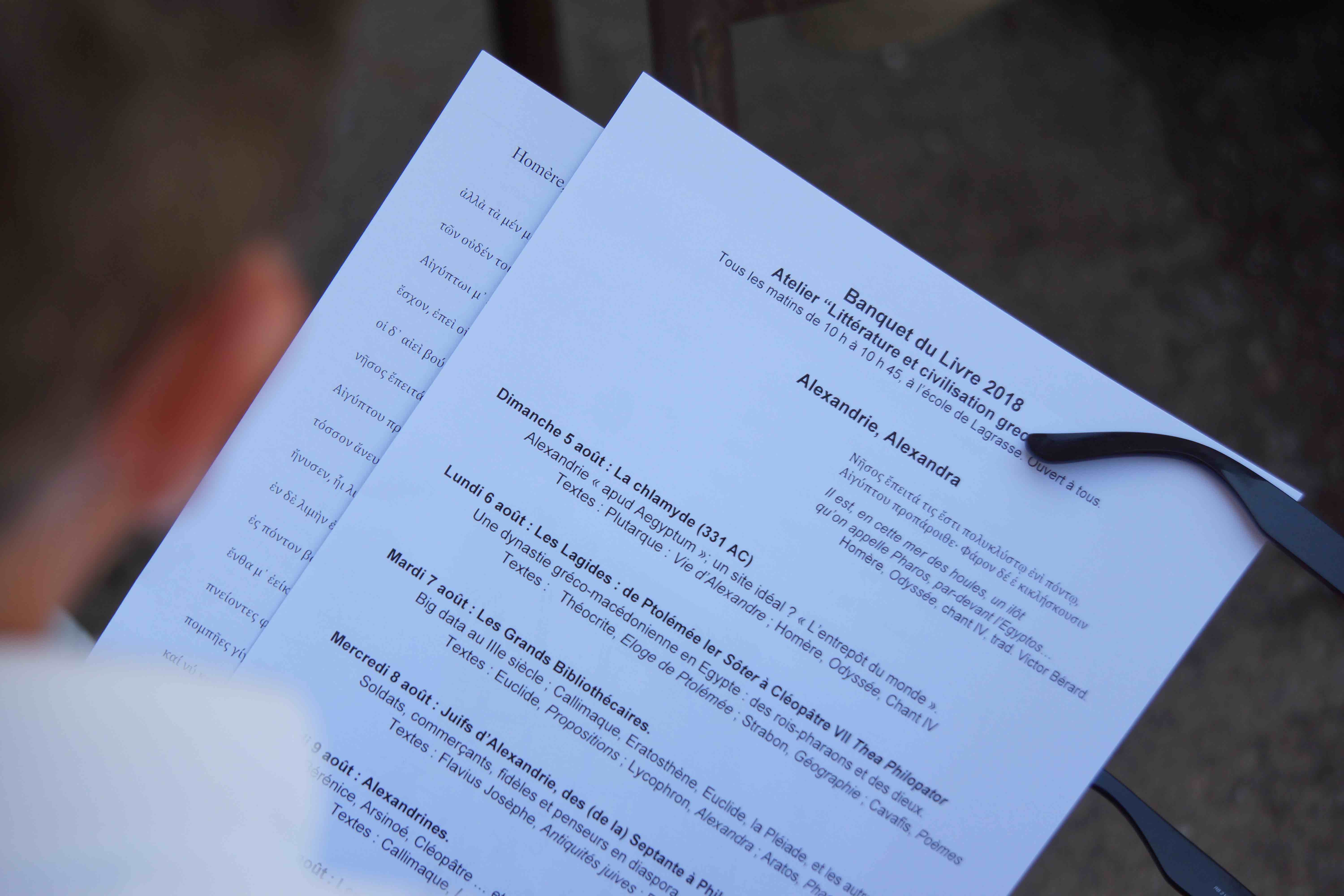

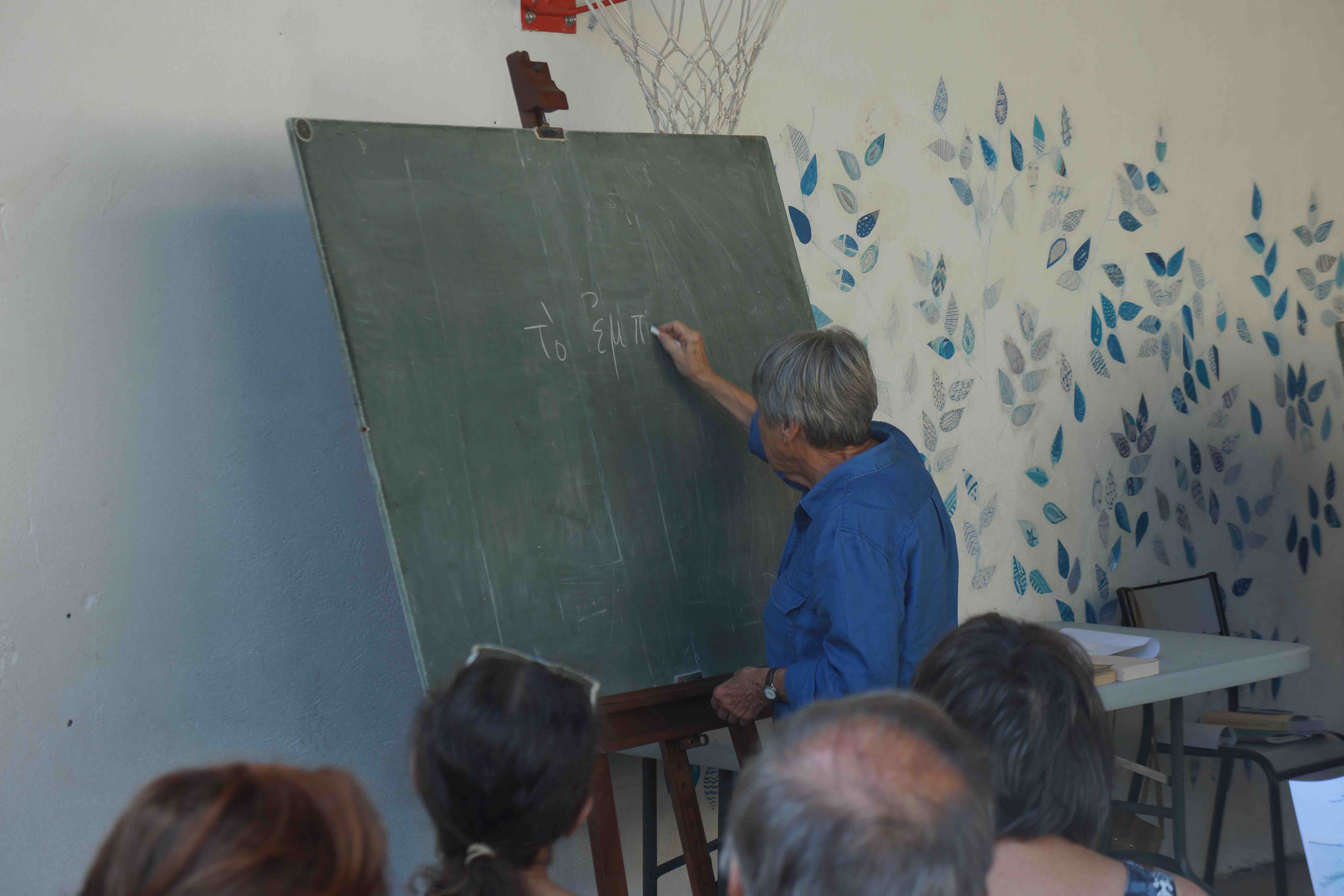

L’atelier « Littérature et civilisation grecques « , que Dominique Larroque-Laborde anime chaque matin dans la cour de l’école, a démarré hier dimanche. C’est autour d’Alexandrie, « reine de la période hellénistique« , du Pharos à Lycophron, d’Hypatie à Philon, des grandes bibliothèques à Cavafis, que les textes volètent dans la paix du matin et une température déjà égyptienne…

L’année dernière, le vendredi 8 août, en conclusion du banquet, la lecture de L’Iliade réunissait quatre-vingt dix lecteurs pendant plus de quatorze heures. L’intégralité de cette lecture, divisée en vingt-quatre chants, est désormais disponible en vidéo. Vous pouvez y accéder en ouvrant ici la page spéciale de YouTube consacrée à cet événement !

Et merci à Lina pour les découpages et la mise en ligne intégrale !…

aujourd'hui

9h : marcher dans la garrigue (rendez-vous à l’abbaye)

9h15 : Rebonds (Café du Récantou, à la Porte d’eau) avec Michal Govrin

9h30 : Atelier cinéma par Jean-Louis Comolli et Jean Narboni (Salle des fêtes)

10h : Atelier de littérature et civilisation grecques par Dominique Larroque (École du village)

11h : Atelier de philosophie par Françoise Valon (École du village)

12h30 : Conversations sur l’histoire par Patrick Boucheron (Place de la halle)

14h30 : Atelier lecture, par Mélanie Traversier (Boulangerie des moines)

15h : Café contact, les créateurs de la revue La Coudée (Cour de la librairie)

16h : La conférence de Catherine Coquio est hélas annulée. Et pas question de la remplacer.

A cette même heure, le comédien Jacques Bonnafé viendra lire les poèmes de son cœur.

17h45 : La Criée Riboulet, avec Dominique Sigaud (Librairie du Banquet)

18h : Stéphane Habib, « Pas plus nouveau qu’ancien, l’antisémitisme, affaire politique » (Chapiteau des jardins de l’abbaye)

21h30 : Lecture de Kiko Herrero. El Clinico, P.O.L. 2018

18h49 : extrait

MICHAL GOVRIN

Textes

Catherine Coquio

Nous nous faisions une joie de recevoir Catherine Coquio, pour la première fois au Banquet. Elle travaille depuis très longtemps sur les questions de mémoire, et ses préoccupations recoupent parfaitement le souci de notre thème de l’année. Hélas, Catherine a perdu sa mère à la fin de la semaine dernière, et elle est contrainte d’annuler sa venue. C’est peu de dire que nos pensées sont avec elle.

La conférence de 16 heures de ce lundi est donc annulée .

« L’université se gargarise d’être ouverte sur la “cité”, mais le dialogue avec les collèges ou les lycées est quasi inexistant. Pourtant, le malaise que beaucoup ont éprouvé dans le secondaire après les attentats de janvier montre ce qu’un tel échange a d’urgent. Car les politiques mémorielles sont un écran de fumée si elles n’empêchent pas les communautés de se replier sur elles-mêmes. Tant que notre “mémoire” officielle contournera les mémoires non occidentales, marquées par la colonisation et les conflits au Moyen-Orient, l’intégration républicaine restera une langue de bois. » (Le Monde, 28 mai 2015)

Nous vous proposons ici le court texte d’introduction qu’elle nous avait envoyé, pour présenter son intervention.

« A la guerre où nous sommes »

Ce sont les derniers mots du poème d’Apollinaire que le Banquet du Livre a choisi pour poser, en cette année 2018, la question de la « forme » à donner à nos combats en pleine « confusion des temps ». En pleine Grande guerre les poètes devaient avoir « un souci de même ordre » que celui du voleur qui, dans l’ancien drame indien, cherchait la forme de l’entaille par laquelle il allait creuser son trou dans la muraille, « afin que la beauté ne perde pas ses droits, même au moment d’un crime ».

Dans quelle « guerre » sommes-nous aujourd’hui ? Y a-t-il même un « nous » qui fasse monde alors que le monde change de figure si vite qu’il semble n’avoir plus de figure du tout, noyé d’inquiétante étrangeté ? Tel le « monde zéro » dont parle Achille Mbembe à propos d’une planète faite d’inimitié, après qu’Imre Kertész ait invoqué une catharsis pour repartir d’un « point zéro » européen…

Quel autre « moment d’un crime » vivons-nous aujourd’hui, cet aujourd’hui de facto planétaire où les mémoires de tous s’organisent autour de vertigineux crimes passés, dont il faut rendre gorge, tandis que l’horizon manque au présent des grandes peurs globales comme des replis locaux ? De quel présent terrible sommes-nous les contemporains, spectateurs ou acteurs, complices ou victimes, qui nous enjoint de combattre ? Et comment y mettre les formes, sans savoir comment, ni parfois même qui nous devons et voulons combattre ? Quel instrument choisir pour l’entaille, quels comparses pour le vol, quelle muraille même dans la pléthore de murs où nous semblons enfermés ?

La confusion des temps est celle des mémoires trop pesantes et des vérités trop légères, celle des territoires qui s’ouvrent pour mieux se fermer, celle des droites et des gauches qui s’emmêlent au grand festival de l’anomie politique où nous nous voyons entrer, poussés dans le dos par l’accélération de l’histoire. Dans la guerre où nous sommes, par où le voleur peut-il entrer dans le drame et trouver sa forme, une forme qui fasse monde parce qu’elle croit au monde, au sens où Arendt le disait au sortir des grands drames historiques de son siècle : « Les seuls à croire au monde sont les artistes » ; et où trente ans plus tard Deleuze, usant de cette même formule, en appelait à une « conversion de la croyance » au profit du monde, c’est-à-dire « du possible, sinon j’étouffe ».

J’évoquerai quelques-unes de ces intrusions de voleurs, tels qu’elles me sont apparues ces derniers temps dans des œuvres d’Occident, d’Afrique et d’Orient, à des moments de suspension solaire où s’affirment les droits de quelque chose qui n’est ni l’homme ni la beauté : ceux où le monde semble un instant prendre forme, sans qu’en rien soit changée notre impuissance à penser son avenir.

Variations sur la confusion 2

par Gilles Hanus

Le monde se donne d’abord à nous non pas comme un ensemble de choses que nous pourrions maîtriser et connaître, mais comme un milieu où nous vivons sans nécessairement le comprendre. Bien que dénué de contours précis, ce monde n’est pas toujours hostile, mais peut être accueillant. Et, de fait, nous en vivons et en jouissons, écrit Levinas dans Totalité et infini, où la jouissance désigne la situation de qui est immergé dans une altérité dont il vit et qui l’englobe, dans laquelle il est pris et comme enraciné. Cet enracinement est la figure d’une confusion heureuse – de quoi faire réfléchir peut-être en ces temps où l’enracinement revient objet de revendications et de fierté.

Chaotique, le monde est dépourvu de forme, mais n’est pas pauvre pour autant. Au contraire, son caractère informe signifie en fait sa puissance de revêtir un nombre infini de formes même si, actuellement il n’en a aucune qui permettrait de le fixer. Immense profusion du chaos qu’il nous faut affronter. Il y a certes quelque chose de vertigineux dans cet infini, mais aussi une richesse qu’il convient de ne pas rejeter.

1918, l'été Joë Bousquet

Joe Bousquet, dans sa chambre de la rue de Verdun, à Carcassonne

Le 27 mai 1918, à Vailly-sur-Aisne, près de Soissons, sur le plateau de Brenelle, l’écrivain Joë Bousquet, poète et philosophe, est atteint par une balle en pleine poitrine qui blesse sa moelle épinière et provoque la paralysie immédiate et définitive des membres inférieurs. Dans un petit livre passionnant paru au mois de juin aux éditions Trabucaire, Serge Bonnery et Alain Freixe reviennent sur cet événement qui détermina la vie sociale et artistique de Bousquet, et le rapproche de sa « deuxième blessure » : en 1939, lorsque Bousquet voit partir au front ses amis de Carcassonne et d’ailleurs, sa moelle épinière se remet à saigner…

Les auteurs nous ont autorisés à reproduire ici, chaque jour, des extraits de leur livre. Aujourd’hui, Alain Freixe continue l’exploration de la blessure, au début de cet été 1918..

Retour à la blessure. Retour à ce moment du temps qu’Hubert Juin, reprenant le titre d’un roman de Pierre-Jean Jouve, nomme « la scène capitale » et que, quant à moi, je préférerais nommer « scène absolue » dans la mesure où la blessure apparaîtra très vite à Joë Bousquet lui-même comme un des aspects possibles d’une entreprise sur l’absolu.

Retour à la blessure. Et que ce retour soit une « reprise » au sens où l’entendait Sören Kierkegaard soit « un ressouvenir tourné vers l’avant ». Comprenons que quelque chose reviendrait vers nous non pour nous tirer en arrière mais au contraire pour nous entraîner vers l’avant, quelque chose qui nous importerait et nous emporterait, quelque chose qui participerait d’une rencontre avec le réel à partir de laquelle plus rien ne serait comme avant, quelque chose comme une naissance, un événement.

Regarder

A onze kilomètres de Lagrasse, l’artiste Philippe Aïni a installé, dans l’ancienne cave coopérative du village de Serviès en Val, un centre d’art contemporain remarquable qui propose, jusqu’à la fin de l’été, une exposition collective d’une trentaine d’artistes autour de la haute figure de Pierre Souchaud, le créateur d’Artension. Chaque jour, nous vous proposerons une œuvre exposée dans l’exposition. Aujourd’hui, Nicolas Gasiorowski…

Nicolas Gasiorowski est né en 1958. Il vit et travaille à Ivry-sur-Seine.

« Son œuvre a longtemps été sombre ; il signait alors « Gasio », coupé en deux qu’il était. De son nom complet, entier, recomposé, il signe son lent retour à la lumière » Corinne Kuperberg.

« Je tente d’être à l’endroit où je ne m’attends plus, surpris parfois et souvent calmé« , dit-il…

Pour en savoir plus sur son œuvre, on peut consulter son site. Ainsi que celui de la Coop-Art.

Comme ça, pour terminer...

SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX…

![]() FACEBOOK : La Maison du Banquet et des générations / Le Banquet du Livre

FACEBOOK : La Maison du Banquet et des générations / Le Banquet du Livre

![]() TWITTER : @Banquetdulivre

TWITTER : @Banquetdulivre

ARCHIVES

Nos amis de « Rebrousse-Poils » ont animé hier matin, sur les hauteurs de Lagrasse, un atelier de lecture du paysage…