n° 106

samedi 10 août 2019

édito

PROGRAMME DU SAMEDI

9h : Ouvrir un œil

10h : Se lever, éventuellement.

11h : Aller sur la place des halles, au marché. Demander discrètement au boucher s’il lui reste des pâtés de canard (dans les petits paniers en bois). Il lui en reste, mais il les garde au frigo. Prendre le pain, en face, chez Jan.

11h30 : Passer à la librairie Le Nom de l’Homme pour acheter les livres dont on a entendu parlé cette semaine dans une conférence ou un atelier, mais qu’on n’a pas acheté à la librairie du Banquet, vu qu’on en avait déjà acheté plein d’autres.

11h45 : Remonter sur la Promenade, au café chez Willy, parce que le bistrot de la Maison du Banquet est ouvert, mais fermé : ouvert parce qu’ils sont là, qu’ils ont sorti les frigos et les congélos, les tables et les chaises sur la terrasse, et que tout le monde nettoie à grands coups de jets d’eau. Fermé parce qu’au milieu de ce bazar, il ne serait pas prudent de s’installer pour prendre un petit café.

12h30 : après les tartines de pâté de canard, trancher une grande salade de tomates (on les a prises aussi ce matin au marché chez Dadache) avec des petits oignons frais. C’est tout. Ne surtout pas se charger pour la sieste.

19h : Rivière. Bain, livre, bain, livre, bain, etc.

21h : Récantou. Grande assiette de tapas. Vin au verre.

Le lendemain, recommencer. Et à l’an prochain…

La photo du jour

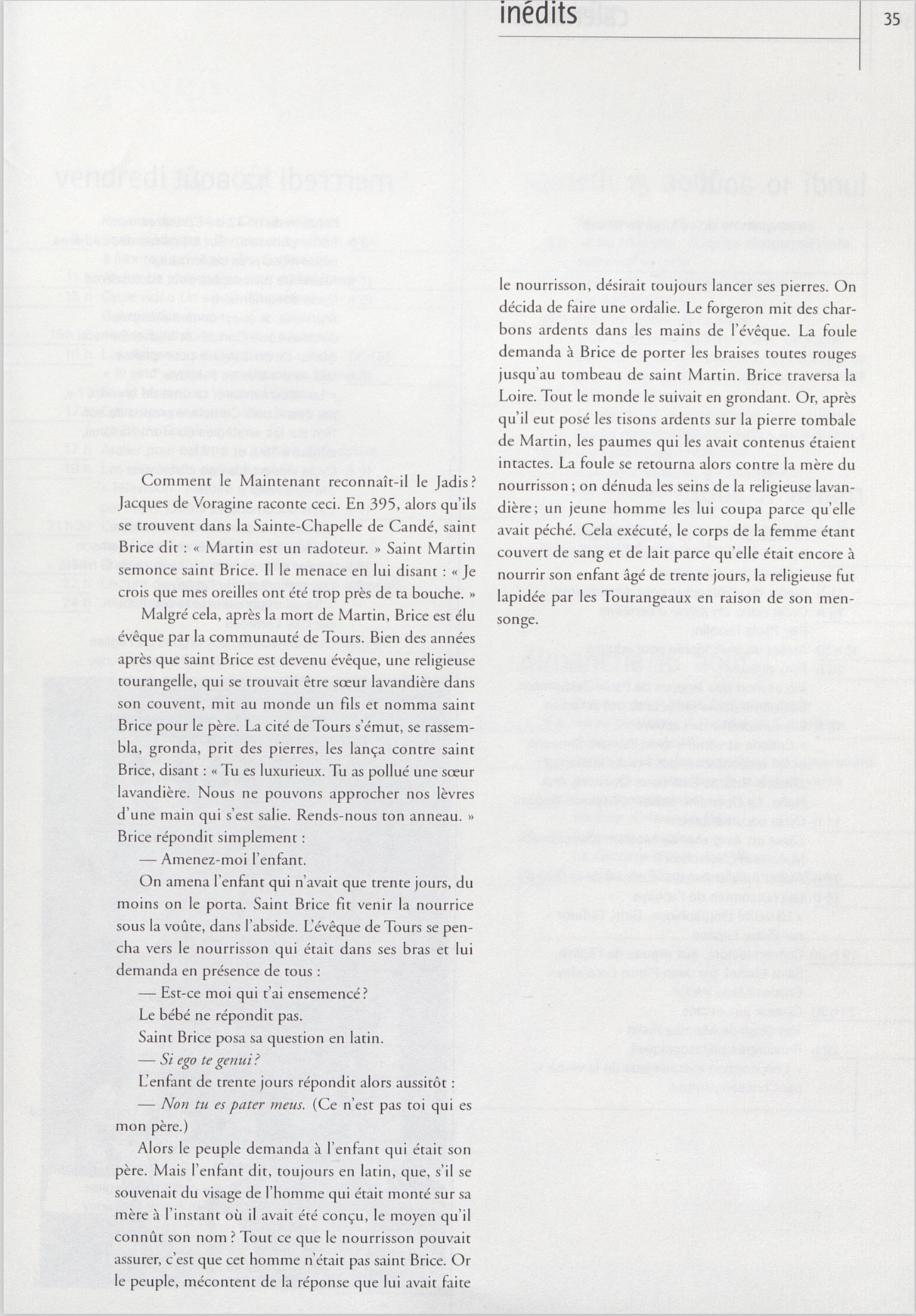

La rencontre

Jeudi 8 août, le Triple-Voix de 16 heures réunissait, sous le chapiteau, les éditeurs Jean-Paul Michel (William Blake and Co), Georges Monti (Le Temps qu’il fait), et au centre, le libraire Christian Thorel. Extrait.

Photo d'identité

Au mois d’août 1998, Corbières-Matin proposait dans ses pages le portrait de familles lagrassiennes. Six familles, qui posaient alors, au grand complet, avec leurs rêves et leurs espoirs. Vingt et un an plus tard, nous sommes retournés les voir, cliché de l’époque en main, pour découvrir avec eux ce qui s’est passé depuis cette photo.

Un rêve plus gros que le ventre

Ça aurait pu être l’histoire d’un échec. Le 7 août 1998, Corbières-Matin publie, dans la série « Photo d’identité » – une collection de portraits de familles lagrassiennes – un article intitulé « La maison avenir », illustré par cette photo magnifique : Jacques et Dolores Joulé posent, en majesté, avec leur fils Cédric, dans la cour de la grande maison qu’ils viennent d’acheter au milieu du village.

Le chapô de l’article le dit : « Dolorès et Jacques Joulé sont restaurateurs à Lagrasse depuis 1977. Ils ont un fils de 17 ans, Cédric. Depuis un an et demi, l’Hostellerie Charlemagne est en vente. Jacques et Dolorès ont acheté une maison dans le village, pour y installer des chambres et une table d’hôtes. »

Tout est là dans ces quelques lignes, les vingt ans de restauration, harassants, le rêve enfin réalisé d’un autre projet, plus tranquille, où le temps se compterait différemment, où les jours pourraient passer avec un autre poids.

L’hôtel restaurant Le Charlemagne est presque vendu. L’acquéreur multiplie les assurances, les signes d’engagement. Jacques va voir son banquier. Le prêt-relais, qui peut parfois, par sa lourdeur, vous mettre en danger, semble s’imposer : l’acquéreur est là, le nouveau bien aussi, alors allons-y.

Jacques et Dolores sont donc propriétaires d’un hôtel restaurant qu’il s’apprêtent à vendre, et d’une nouvelle maison, à cent mètres de la Promenade, dans laquelle ils vont rêver. « On sortait les vieux fauteuils du salon dans la cour, et on s’installait pour discuter. Quand il a fallu choisir un lieu pour la photo, c’était tout trouvé. » Jacques regarde la photo d’il y a vingt-et-un ans. Il la tripote, il a du mal à ne pas la froisser : « Il ne faut pas avoir de regrets. C’est comme ça, voilà tout… »

Car l’acquéreur de l’hôtel-restaurant fait traîner, quelques mois, puis se désiste tout à fait. Catastrophe ! Le prêt pèse de plus en plus lourd. Le banquier se fait plus pressant. « Moi, j’avais dix-sept ans, se souvient Cédric, et je n’avais jamais eu de maison. On avait toujours vécu dans l’hôtel, au-dessus du restaurant. C’est sympa, quand tu es adolescent, de vivre à l’hôtel, mais il te manque quelque chose ; un type d’intimité qui englobe la famille, et elle seule. Là, tu sors de ta chambre, tu tombes sur des clients… J’ai des bons souvenirs de cette époque. Par exemple, quand tu vis comme ça, ton frigo, c’est une chambre froide ; ce n’est pas si mal. Mais il y a des moments ou le manque d’intimité, c’est vraiment dur. Et puis j’étais aussi heureux pour mes parents : ils allaient enfin avoir une maison ! »

Dolores ne quitte pas le cliché des yeux : « Qu’est-ce que je ressemble à ma mère, avec les cheveux tirés comme ça en arrière ! Là, on aurait du mal à cacher qu’on est espagnols ! Cédric, lui, il s’est tout de suite mis sur le petit escalier qui montait au dernier étage, là où il avait décidé de s’installer. » Jacques reprend : « Il a le regard dans le vague, ça lui donne un petit air romantique, poète, Charles Cros jeune… Mais quand je regarde la photo, j’y trouve surtout un sentiment de calme, de paix, qui m’impressionne ! Je me dis qu’on a l’air tout à fait relâchés, aucune crispation, je crois qu’on se disait que le plus dur était fait. »

C’est tout le contraire. Au bout de dix mois, le banquier convainc la famille que ça ne passe plus : il faut revendre. Aujourd’hui, seule Dolores se souvient de l’ambiance : « Je pleurais tout le temps. » Jacques et Cédric, eux, « ne se souviennent de rien ». Comme si c’était trop dur. « Au fond, je ne sais pas si j’y avais vraiment cru, lâche Cédric. Je voyais mes parents rêver, je rêvais avec eux, mais je me demande si je ne savais pas, dès le début, que ça ne pourrait pas marcher. »

Des rêves, Jacques n’en manquait pas. Il voulait accueillir différemment ses clients, pouvoir transformer la relation que le restaurant impose, et qui le frustrait depuis tant d’années. « Je me voyais avec eux, le soir, près de la cheminée, dans la vieille cuisine, en train de faire des dégustations de cigares et d’alcool. »

La maison est vendue, fin du rêve. C’est un couple d’américains, Laura et Matthew, qui l’achètent. Ils sentent le déchirement de Dolores et de jacques, alors ils sont attentifs, prévenants, mais rien n’y fait. « Ils nous expliquaient très gentiment ce qu’ils allaient faire dans la maison, à l’étage, en bas, mais j’avais vraiment du mal à les écouter. Je trouvais que tout ce qu’ils voulaient faire, c’était nul !… On a continué le restaurant, bien obligés, mais le cœur n’y était plus. La restauration, c’est très dur, mais quand tu n’en a pas envie, alors c’est insupportable. On a arrêté, et on a transformé le restaurant en épicerie. Ça s’est bien passé, et on a fait une dizaine d’années supplémentaires, jusqu’en 2008. »

Dolores est engagée depuis de très nombreuses années dans une association de soutien au peuple touareg. À l’époque, une fois par an, elle va passer plusieurs mois au Mali, dans une petite ville où, aujourd’hui, les bandes terroristes islamistes règnent en maitres. Mais pour l’heure, elle passe des séjours délicieux en venant en aide aux enfants, aux malades. « Un jour, on était en plein cœur du désert, entre Kidal et la frontière algérienne. Mon téléphone sonne. On n’en revenait pas : il n’y avait aucun relais, pas de couverture. Je décroche, et j’entends Jacques qui me dit : ça y est, j’ai trouvé un acquéreur pour l’épicerie ! … »

C’est l’heure de la retraite. Jacques et Dolo se replient sur la brocante qui les passionne depuis de nombreuses années. La chine, à l’aube, dans les vide-greniers des villages alentours, le magasin près de leur ancienne épicerie, les amis qui passent. On ne parle plus de la maison avenir. Mais aucune nostalgie n’est perceptible. Ça aurait pu être l’histoire d’un échec. Mais l’avenir, depuis peu, a un autre nom : Mélys, le jeune fils de Cédric et de Soëli, né il y a trois mois. Car depuis la photo, Cédric est devenu charpentier de marine. Mais ça, c’est un métier. Il est surtout devenu père.

JMM

Variation 8

Par Gilles Hanus

Enseigner, c’est aussi transformer, déformer, plutôt que former, apprendre, ou tâcher de montrer, à ceux à qui on s’adresse à quel point les choses ne sont pas comme nous pensons et parfois voulons qu’elles soient. Déformer, ce n’est pas pervertir mais dépouiller les choses et problèmes des oripeaux sous lesquels ils nous apparaissent et, ainsi vêtus, disparaissent en vérité.

D’où l’importance de la surprise, qui permet à celui qui reçoit un enseignement de se déprendre un instant de ce qu’il tenait pour certain. Enseigner, c’est décentrer davantage que renforcer car dans l’urgence que suscite la perte des repères se joue la possibilité, l’occasion de ne plus faire fond sur ce que l’on croyait savoir, mais d’entrer dans l’exercice de la pensée et de la parole.

Car le but de l’enseignement, c’est aussi de faire entrer ceux qui n’y sont pas, qui pensent ne pas en être capables, qui n’en peuvent mais, dans l’espace de cette circulation de la parole où chacun se tient en son lieu propre, lieu qui n’a rien d’un domaine ni d’une propriété mais ressemble à un équilibre perpétuellement rétabli, à une assiette disait Montaigne, où seule la pensée en train de se faire, par-delà toute les autorités, nous porte.

L'autre photo du jour

Scorbut et Patagon (pon)

Ce soir à 19h47 s’est achevée sous les arbres la grande geste des marins autour du monde, partis tous aux basques de Magellan à la recherche d’épices inconnues et de nouveaux territoires. Au Banquet de Lagrasse, c’est Romain Bertrand qui larguait les amarres…

Corbières-Matin année 25

Le Banquet fête cette année son vingt-cinquième anniversaire. Et Corbières-Matin avec, qui accompagna, dès 1995, les journées du Banquet. On connait l’histoire : pendant les quatre premières années, la machine à impression numérique installée dans les salles de classes de l’école communale, la rédaction effervescente, la distribution à l’aube dans tous les villages des Corbières. Il fallut ensuite attendre le numérique et ses savanes sauvages pour que l’aventure reprenne.

Pour saluer ces prémices, nous vous proposons cette année de relire quelques uns des grands articles parus dans la version papier, entre 1995 et 1998.

Aujourd’hui, paru le 10 août 1998, cet inédit de Pascal Quignard…

40 ans d'édition

Le Banquet célèbre cette année, avec une grande exposition, le quarantième anniversaire des éditions Verdier. En 1979, naissait ainsi, sur les bords de l’Alsou, une des maisons d’édition les plus importantes de notre époque. Le monde du livre et de sa distribution était alors bien différent de ce que nous connaissons aujourd’hui. Christian Thorel revient pour nous, toute cette semaine, sur ces quarante années qui ont vu le paysage éditorial et le monde de la librairie se bouleverser.

8-Jaune le soleil

Ceux qui ont soif d’une littérature d’illusion qui leur dépeint le monde tel qu’il n’est pas, peut-être parce qu’ils ont besoin d’un tel prisme pour se parfaire eux-mêmes, ceux-là peuvent jeter Endetté comme une mule (ou la passion d’éditer). Je n’irai pas jusqu’à leur conseiller de brûler les livres que j’ai édités, mais ils sont si vulnérables, si accessibles aux défaillances de l’esprit et de la chair qu’ils risqueraient, en y hasardant un regard, de s’enfoncer davantage dans les turpitudes dont ils se sentent menacés nuit et jour.

C’est une des phrases de conclusion des mémoires d’Eric Losfeld, publiées par Belfond en 1979, quelques mois avant sa mort. Si on trouve dans le ton du propos le goût provocateur de l’homme, et sa fidélité aux idées libertaires comme à son engagement pour le surréalisme, dont il fut le dernier éditeur avant la mort de Breton, on ne peut manquer cette exaltation simple des libertés, politique, sexuelle, dans le langage, qui suit les années d’après la guerre, et qu’on trouve chez de trop rares auteurs, justement chez les derniers du groupe surréaliste, ou chez Georges Bataille, Pierre Klossowski, André Pieyre de Mandiargues, ou plus tard encore chez Bernard Noël. On l’oublie trop souvent aujourd’hui, mais la censure est encore à l’œuvre sous le Général, elle touche particulièrement Jean-Jacques Pauvert, l’éditeur des œuvres du marquis de Sade, Maurice Nadeau ou Maurice Girodias, et bien entendu Eric Losfeld.

Ce goût pour la liberté n’a pas échappé aux deux animateurs des éditions Tristram, Jean-Hubert Gailliot et Sylvie Martigny, fondées à Auch en 1989. Ainsi la republication des mémoires des deux éditeurs va-t-elle rejoindre un catalogue mesuré dans le nombre des titres, mais toujours surprenant par ses choix et par l’attention portée à chaque livre, au corps comme au vêtement. La traduction y tient une place importante, celle, nouvelle, du roman de Laurence Sterne Tristram Shandy, saluée par tous comme donnant enfin une des premières places dans le roman européen connut un succès inespéré. Cet oxygène permit à la maison de tracer ses chemins et d’explorer les œuvres de l’écrivain allemand, réputé intraduisible, Arno Schmidt, de réunir celle, inédite, de J.G.Ballard, romancier lié longtemps au domaine de la science-fiction, ou encore de retraduire celle de Mark Twain, que les lecteurs redécouvrent dans une « autre langue » que les anciennes versions françaises.

En 2016, Tristram reprit le beau texte de Bernard Wallet, initialement publié en 1992, Paysage avec palmiers. L’auteur, qui voyageait pour le compte de Gallimard dans tout le sud du bassin méditerranéen, y faisait le récit d’un Liban en guerre par le biais de scènes de la violence au quotidien, banale, implacable. Bernard Wallet fut par la suite, en 1997, le créateur des éditions Verticales. A cette enseigne, il convia de jeunes auteurs français qu’il découvrit, ou auxquels il donna un éclairage révélateur : Maylis de Kerangal, Olivia Rosenthal, Arno Bertina, Arnaud Cathrine, Pierre Senges, François Bégaudeau, Régis Jauffret. La maison appartenait au Seuil, avant la reprise tempétueuse de la rue Jacob par Hervé de la Martinière en 2004. Devenue filiale de Gallimard en 2004, Bernard Wallet dut laisser en 2009 sa place à Yves Pagès pour entretenir et faire évoluer ce qui reste un belle « pépinière » d’écrivains.

Sous le regard d’Antoine Gallimard, les filiales sont organisées dans un certain ordre de production. Ainsi de Verticales, mais plus anciennement la grande « maison blanche » possède Denoel, le Mercure de France, les éditions Joelle Losfeld ou la Table Ronde. Dans cet ensemble Gallimard, à Verticales s’est aussi ajoutée en 1997, la maison que Marc Barbezat fonda en 1940, l’Arbalète, qui accueillit Antonin Artaud, René-Louis des Forêts et surtout Jean Genêt pour ses premiers livres. C’est particulièrement aux éditions P.O.L que le groupe, qui en devient majoritaire en 2003, doit un certain nombre d’expressions nouvelles dans tous les domaines de la littérature, et aussi de beaux succès publics. Paul Otchakovsky-Laurens avait tenté l’aventure en solitaire de l’édition en 1983, avant de solliciter un premier soutien à Gallimard en 1988. Sous la couverture blanche et le seul logo composé des trois lettres, de deux points et de sept pions de jeu de go, la maison va rassembler plusieurs centaines d’écrivains, romanciers, poètes, essayistes, critiques d’art ou de cinéma. « Feuilleter » en ligne le catalogue de P.O.L est l’occasion d’en découvrir la si subtile variété. Si ce catalogue est un lieu pour quelques-uns des grands auteurs des quarante dernières années, il s’adresse aussi et avant tout aux lecteurs. La réussite de certains, Emmanuel Carrère, Charles Juliet, Marie Darrieussecq, Martin Winckler, Jean Rolin ou Mathieu Lindon, ne fait aucune ombre à une plus grande confidentialité, même si trop souvent regrettable, de nombre des autres. C’est cette force morale et sa conviction de « premier lecteur » qui furent les vertus cardinales de Paul Otchakovsky. A sa mort tragique en janvier 2018, la direction de la maison a été donnée par l’actionnaire principal Gallimard à l’un des auteurs du catalogue, Frédéric Boyer, lui-même anciennement responsable éditorial de Bayard.

Entre 1977 et 1983, Paul Otchakovsky avait donné son surprenant acronyme à une collection chez Hachette. C’est là qu’il avait conduit Georges Perec, à son départ de Denoel/Lettres nouvelles (Maurice Nadeau). La Vie, mode d’emploi y avait remporté en 1978 le Prix Médicis, mais le compagnonnage fut interrompu par la « disparition » de l’écrivain à 45 ans en mars 1982. Ce roman est resté l’un des plus grands livres du dernier demi-siècle, et l’un des plus commentés. Si son éditeur avait à peine plus de trente ans lors de son arrivée dans le groupe Hachette, il n’en était pas à son coup d’essai. Il avait accepté en 1970, l’année de ses vingt-cinq ans, la création d’une entité éditoriale chez Flammarion, la collection Textes. Mais c’est chez Christian Bourgois que le jeune débutant fit ses premiers stages.

Christian Bourgois, lui-même fut un admirateur de Maurice Nadeau et un collaborateur de René Julliard, alors éditeur des Lettres Nouvelles, avant de prendre la direction de la maison à la mort de son fondateur en 1962. Le Groupe de la Cité, qui venait d’acquérir Julliard, confia très vite à Christian Bourgois le soin de monter une maison à son nom. On a fêté les cinquante ans des éditions Christian Bourgois au Théâtre de l’Odéon en février 2016, avec un parterre d’auteurs et de comédiens. Ce fut l’occasion de la publication d’un beau catalogue rétrospectif rouge, dans lequel on lit le génie d’un éditeur. Mon catalogue c’est ma vie, ai-je parfois dit avec un peu d’emphase certes, mais je le crois profondément, tant il est vrai que les quelques 4000 ouvrages publiés sous mon nom depuis 1966 me donnent un sentiment de fierté que je ne peux vous cacher aujourd’hui en m’adressant à vous, qui me faites grand honneur à récompenser ce travail. Mais par ce geste, ce n’est pas seulement un éditeur que vous honorez, c’est aussi un catalogue, et donc ses auteurs et leurs œuvres (…) Je crois avoir composé mon catalogue avec le constant souci qu’il exprime au plus près mes préférences littéraires et esthétiques, et le désir que les auteurs convoqués à figurer dans ce catalogue , sinon se reconnaissent dans la diversité de mes choix éditoriaux, du moins y trouvent leur compte sans jamais avoir l’impression de céder sur leurs propres exigences.

Christian Bourgois, dont le propos précédent est tiré d’un discours tenu au cours de la remise d’un prix international à Guadalajara, un mois avant sa disparition, fut en effet en France le messager de la littérature « du monde entier ». En tout premier lieu de l’Amérique, celle des pionniers du roman contemporain, entre Boston et San Francisco. Depuis les écrivains de la beat génération jusqu’à Toni Morrison, qui vient de disparaître, Christian Bourgois, puis Dominique qui continua la direction de la maison à la mort de son mari en 2007, convia libraires et lecteurs à une des toutes plus belles aventures du livre. On se souvient encore de ce que Les Versets sataniques de Salman Rushdie, dont il fut l’éditeur produisirent en 1988 et après. Après la langue des américains, c’est vers l’espagnol et le catalan que l’éditeur se tourna, peut-être influencé par son ami Jorge Herralde, fondateur en 1969 des éditions Anagrama. De fait, les éditions Bourgois nous permirent de découvrir Enrique Vila-Matas, Javier Tomeo, Roberto Bolano et Jaume Cabré. Le Portugal est tout près. Après Fernando Pessoa dont il permit l’ensemble des œuvres en français, le catalogue s’enrichit d’une trentaine de livres denses et déconcertants du grand Antonio Lobo Antunes. Cela devrait suffire à qualifier une vie. Elle s’arrêta trop vite, à 74 ans. Dominique, qui partageait sa vie et l’édition, aura poursuivi pendant douze ans leur déjà longue histoire. Une fâcheuse reprise l’aura interrompue brutalement au printemps dernier. Même si c’est le lot des contingences économiques auxquelles n’échappent pas les actions les plus vertueuses, on ne peut que regretter la capture de ce nom qui nous aura accompagnés depuis toujours et dont on se réjouissait en tant que lecteur, sans en mesurer véritablement la part de risque.

On pourrait objecter lors de ce dernier épisode d’une histoire très partielle de l’édition en France depuis la fin de la guerre en Europe et en Asie, que les éditeurs mentionnés sont majoritairement de sexe masculin. Il est vrai que, de ce point de vue, le métier s’est transformé dans les quarante dernières années. Les assemblées représentatives dans l’édition, au SNE ou ailleurs, ont longtemps gardé l’aspect de celles du Sénat ou de la chambre des députés, costumes sombres, chemises blanches et cravates. Il aura fallu quelques « pionnières » pour y trouver des équilibres normalement évidents entre hommes et femmes. On se souvient d’Adrienne Monnier, rue de l’Odéon, éditrice dans les années vingt de James Joyce, dans les deux langues. Mais ce moment de l’histoire finit par tenir des exceptions, des « bizarreries ». Régine Deforges paiera en 1968 le prix de son audace, être la première véritable éditrice en France, et revendiquer une libération sexuelle « interdite » en publiant dans sa maison L’or du Temps le roman érotique d’Aragon, Le Con d’Irène. Peu après, prolongeant les mouvements féministes, les choses se déclenchent vraiment. Il y a d’abord la fondation des Editions des Femmes en 1974, déjà évoquée. En 1980. Anne-Marie Métailie ne pense pas consacrer sa vocation à une expression politique ou au mouvement des femmes. Elle choisit naturellement en 1979 cette voie pour faire connaître ce qu’elle aime et défend, l’espace latino-américain, passant rapidement de l’anthropologie et de l’histoire à la littérature. Si sa maison va se diversifier progressivement, elle est devenue un lieu incontournable pour les romanciers et nouvellistes des Amériques centrale et du sud, hispanophone et lusophone. La collection Suites, qui reprend une grande part de son catalogue d’un millier de titres, est le témoignage de cette immensité littéraire.

La voie est-elle enfin ouverte ? De fait des résolutions sont prises. Liana Levi travaille déjà dans l’édition, elle prend l’initiative de l’indépendance en 1982. Sous son nom, si elle publie des écrivains de langue française, des traductions du russe, de l’américain, du persan, c’est vers l’Italie qu’elle tourne souvent ses regards, toujours très jalouse se son autonomie éditoriale, mais aussi commerciale et financière.

Sabine Wespieser vient des éditions Actes-Sud. En 2003, elle décide d’un format unique (18×14), de deux couleurs élégantes de couverture, un bistre et un beige. Tous, souvent toutes, se rassemblent sous cet uniforme, où elle espère sans doute qu’ ils et elles se reconnaissent dans la diversité de ses choix éditoriaux. La vietnamienne Huong Thu-Huong, les irlandaises Fiona Kidman, Edna O’Brien, l’haïtienne Yanick Lahens, n’ignorent en tout cas pas sa détermination, pas plus que son goût pour les libraires qu’elle visite souvent avec ses auteurs.

Après dix ans au service de maisons d’édition, Viviane Hamy débutera la sienne en 1988. Avec une ouverture très grande aux littératures, y compris au roman noir, elle va assurer les bases de sa maison. Ce sont, entre autres, trois femmes qui dans ce domaine vont lui permettre cette stabilité. Maud Tabachnik, Estelle Monbrun et Fred Vargas surtout, dont les ventes sont spectaculaires. Elle perdra Fred Vargas en 2015, conquise par Flammarion. Une autre des fatalités pour les éditeurs indépendants, parfois fragiles, consiste dans la part de risque prise avec leurs auteurs. Sous l’emprise des groupes ou celle des agents littéraires, nouveaux intermédiaires, sous celle des appâts financiers, sans doute les écrivains ne « trouvent plus toujours leur compte » dans la fidélité à une maison.

C’est le moment justement de revenir à celle dont nous sommes partis samedi dernier, dans le premier de ces huit épisodes. Nous avions situé notre point de départ près de Lagrasse. Tourner autour de la « maison jaune » nous aura conduits dans un premier temps vers l’accueil des écrivains venus d’autres langues, puis nous avons évoqué quelques fondateurs de l’édition contemporaine, avant d’exposer des initiatives nouvelles dans la littérature, puis dans les essais et les sciences humaines. Nous n’en aurons jamais terminé avec l’évocation de ces nombreuses maisons, parfois contemporaines de Verdier, souvent plus récentes, et qui, pour beaucoup d’entre elles, ont pris exemple sur les « inventeurs », les « explorateurs » les plus exemplaires que nous avons cités. Que les maisons, non pas oubliées mais laissées dans les marges du texte, sachent excuser leur absence !

Nous aurons dans les phrases qui précèdent rencontré des évènements ou des problématiques communes à bien de ces maisons de livres. Si chez Verdier, contrairement à bien des initiatives relatées, personne parmi les quatre fondateurs ne vient d’un métier du livre, la connaissance avec les impératifs se fera vite. On oublie aussi vite les essais approximatifs, on abandonne rapidement les fausses pistes.

Si la maison naît sous le signe de l’espoir, avec Jean-Paul Sartre et Benny Levy, elle ne manque pas de se confronter aux disparitions. Celle, tragique, de Philippe Renard dans l’accident d’avion du Mont Saint-Odile, celle de Bernard Simeone, qui partageait avec Philippe la collection Terra d’altri, domaine des italiens, anciens et nouveaux. Celle, la même année 2003, de Charles Mopsik, traducteur et animateur de la collection Les Dix paroles, et de Benny Levy, une des âmes de la maison, dont l’œuvre philosophique était en construction. Bien entendu, celle de Gérard Bobillier, il y a précisément dix ans, marquera plus encore l’histoire de Verdier. Personne, que ce soit sur les routes qu’il empruntait lorsqu’il visitait libraires et écrivains, ou au Banquet du Livre qu’il initia en 1995, n’oublie ni le visage ni l’autorité modeste de Bob. Reprenons ici un hommage publié par Maison du Banquet.

Chaque jour de sa vie, il savait que l’homme empirique n’est rien – strictement – et que « le nom de l’homme » indique une tâche : ce qui est à faire advenir par chacun de ses actes et paroles. Agnostique, athée de par les nécessités de sa propre histoire, Gérard Bobillier s’est en cela trouvé en profonde connivence avec la pensée juive.

Tout au long de son parcours, et jusqu’au bout, il a eu également ceci de juif qu’il manifesta un fort attachement à la vie. Il incarna toujours le vivant – tout en se déprenant de l’être, « car être et n’être plus sont pareille malédiction », pour toujours se risquer à un « autrement qu’être », faisant des lectures les plus hautes de Sartre et Lévinas son programme de vie.

Dans ce programme de vie, le livre a la première place. Ceux de Verdier sont ainsi voués au présent et à l’avenir. Michèle Planel et Colette Olive, qui partagent depuis les origines la vie de la maison, auront continué de suivre dans une voie qui s’était raffermie dans les années 90, lorsque justement on en avait fini avec quelques essais abandonnés ou quelques doutes, de rares échecs. La généralisation du jaune de Van Gogh, hérité du Facteur Roulin de Pierre Michon pour la littérature de quelque lieu qu’elle provienne, d’un très léger beige pour l’esthétique et pour la philosophie, cette économie de moyens, aux rares images, résolument typographique, sont parmi les caractéristiques du catalogue. Dans la préface que j’ai écrite pour ce catalogue, dont il faut redire combien il est exemplaire à tous égards, la composition, la cohérence, l’absence de compromissions ou d’aberrations, j’insiste sur le terme de « maison » qui est véritablement le plus approprié pour désigner Verdier. Non seulement pour ce que cela signifie de localisation, d’espace, mais surtout d’inclination à l’hospitalité. Les auteurs doivent le savoir, et pour reprendre le propos de Christian Bourgois : se reconnaissent dans la diversité de leurs choix éditoriaux, du moins y trouvent leur compte sans jamais avoir l’impression de céder sur leurs propres exigences. Puisqu’aussi bien, il faut affirmer encore que rien, ni édition ni librairie, encore moins lecteurs, n’existe ici sans auteurs.

Les éditions Verdier résultent de la rencontre, dont l’incongruité vaut celle de la machine à coudre et du parapluie, entre le goût littéraire national et les foucades internationalistes de la jeunesse française de l’après-guerre. On a l’amour du beau texte hérité de l’aristocratie d’Ancien Régime et de la bourgeoisie des deux derniers siècles. Mais on importe dans l’univers éditorial, qui est menacé, du fait de sa nature même, par la logique marchande, l’intransigeance héroïque des organisations politiques combattantes. Et comme il se trouve, dans la société des écrivains, des extrémistes pareillement soucieux de pureté formelle, c’est tout naturellement qu’ils arrivent chez Verdier.

Ceci est de Pierre Bergounioux, dont on sait combien il est attaché à Verdier, et dont on ignore parfois que la maison jaune a su favoriser la notoriété, comme elle l’a fait pour Pierre Michon ou pour François Bon, lorsqu’il était encore habillé de jaune. Car nous avions commencé avec un voyage parmi les éditeurs de littérature étrangère, parmi les traductions. Si Verdier s’y est fait une réputation, depuis l’Oural jusqu’aux Alpes italiennes, rien n’est ignoré de ce qui s’écrit, des confins du Massif central ou des bords de l’océan, particulièrement lorsqu’un manuscrit tombe dans la boîte aux lettres de Verdier, à Lagrasse ou à Paris.

Et c’est bien ce préalable aux textes, la lettre expédiée, à nouveau avec espoir, qui vient relier l’un à l’autre, les uns avec les autres.

Portraits

Idriss Bigou-Gilles regarde les gens. C’est son métier. Mais c’est aussi sa passion, parce qu’il peut très bien arriver qu’on regarde sans voir. Idriss Bigou-Gilles, dégaine de gamin discret, rôde dans le Banquet, un drôle de parapluie sous le bras. Il cherche le coin et la lumière. Puis il se pose, et invite les conférenciers de l’édition 2019 à venir penser devant son œil. C’est bien beau.

Avec, par ordre d’apparition, Catherine Coquio, Jean-Michel Espitallier, Laurie Laufer, la cellule Cosmiel, Barbara Stiegler, Alban Bensa, Tanella Boni, Alain Guiraudie, Christian Thorel, Daniel Franco, Georges Monti, Les Filles du vin, Jean-Paul Michel, Lionel Ruffel, Mathieu Potte-Bonneville, Sophie Nordmann.

Bibliothèque

Dans toutes les bibliothèques du monde, dans toutes les langues du monde, les livres sont traversés par des histoires de transformation. Chaque jour, un extrait d’un de ces livres d’une de ces bibliothèques.

Marcel Proust : une matinée chez les Guermantes

Le Temps retrouvé, dernier volume de À la recherche du temps perdu, se termine par la longue évocation d’une matinée chez les Guermantes. Beaucoup de temps s’est écoulé depuis l’époque où le narrateur et sa famille avaient déménagé dans l’hôtel particulier, propriété du prince et de la princesse. Une guerre, la première de l’ère industrielle, venait de ravager l’Europe. Et les traits des personnages que le narrateur avait jadis pour habitude de fréquenter dans les salons mondains d’une société aristocratique en voie d’extinction ont bien changé. Avec la minutie d’un entomologiste, Marcel Proust – un brin vachard quand il s’agit d’un ennemi personnel – répertorie ici tous les « petits changements matériels » que le vieillissement dessine sur les visages. On se croirait transporté dans un bal masqué. Mais la transformation touche-t-elle seulement les apparences extérieures des individus ou bien le temps modifie-t-il les êtres dans leur identité jusqu’à en faire d’autres personnes ?

Au premier moment je ne compris pas pourquoi j’hésitais à reconnaître le maître de maison, les invités, et pourquoi chacun semblait s’être « fait une tête », généralement poudrée et qui les changeait complètement. Le prince avait encore en recevant cet air bonhomme d’un roi de féérie que je lui avais trouvé la première fois, mais cette fois, semblant s’être soumis lui-même à l’étiquette qu’il avait imposée à ses invités, il s’était affublé d’une barbe blanche et, traînant à ses pieds qu’elles alourdissaient comme des semelles de plomb, semblait avoir assumé de figurer un des « âges de la vie ». Ses moustaches étaient blanches aussi, comme s’il restait après elles le gel de la forêt du Petit Poucet. Elles semblaient incommoder la bouche raidie et, l’effet une fois produit, il aurait dû les enlever. A vrai dire je ne le reconnus qu’à l’aide d’un raisonnement et en concluant de la simple ressemblance de certains traits à une identité de la personne. Je ne sais ce que le petit Fezensac avait mis sur sa figure, mais tandis que d’autres avaient blanchi, qui la moitié de leur barbe, qui leurs moustaches seulement, lui, sans s’embarrasser de ces teintures, avait trouvé le moyen de couvrir sa figure de rides, ses sourcils de poils hérissés, tout cela d’ailleurs ne lui seyait pas, son visage faisait l’effet d’être durci, bronzé, solennisé, cela le vieillissait tellement qu’on n’aurait plus dit du tout un jeune homme. Je fus bien plus étonné au même moment en entendant appeler duc de Châtellerault un petit vieillard aux moustaches argentées d’ambassadeur, dans lequel seul un petit bout de regard resté le même me permit de reconnaître le jeune homme que j’avais rencontré une fois en visite chez Mme de Villeparisis. A la première personne que je parvins ainsi à identifier, en tâchant de faire abstraction du travestissement et de compléter les traits restés naturels par un effort de mémoire, ma première pensée eût dû être, et fut peut-être bien moins d’une seconde, de la féliciter d’être si merveilleusement grimée qu’on avait d’abord, avant de la reconnaître, cette hésitation que les grands acteurs, paraissant dans un rôle où ils sont différents d’eux-mêmes, donnent, en entrant en scène, au public qui, même averti par le programme, reste un instant ébahi avant d’éclater en applaudissements.

Au premier moment je ne compris pas pourquoi j’hésitais à reconnaître le maître de maison, les invités, et pourquoi chacun semblait s’être « fait une tête », généralement poudrée et qui les changeait complètement. Le prince avait encore en recevant cet air bonhomme d’un roi de féérie que je lui avais trouvé la première fois, mais cette fois, semblant s’être soumis lui-même à l’étiquette qu’il avait imposée à ses invités, il s’était affublé d’une barbe blanche et, traînant à ses pieds qu’elles alourdissaient comme des semelles de plomb, semblait avoir assumé de figurer un des « âges de la vie ». Ses moustaches étaient blanches aussi, comme s’il restait après elles le gel de la forêt du Petit Poucet. Elles semblaient incommoder la bouche raidie et, l’effet une fois produit, il aurait dû les enlever. A vrai dire je ne le reconnus qu’à l’aide d’un raisonnement et en concluant de la simple ressemblance de certains traits à une identité de la personne. Je ne sais ce que le petit Fezensac avait mis sur sa figure, mais tandis que d’autres avaient blanchi, qui la moitié de leur barbe, qui leurs moustaches seulement, lui, sans s’embarrasser de ces teintures, avait trouvé le moyen de couvrir sa figure de rides, ses sourcils de poils hérissés, tout cela d’ailleurs ne lui seyait pas, son visage faisait l’effet d’être durci, bronzé, solennisé, cela le vieillissait tellement qu’on n’aurait plus dit du tout un jeune homme. Je fus bien plus étonné au même moment en entendant appeler duc de Châtellerault un petit vieillard aux moustaches argentées d’ambassadeur, dans lequel seul un petit bout de regard resté le même me permit de reconnaître le jeune homme que j’avais rencontré une fois en visite chez Mme de Villeparisis. A la première personne que je parvins ainsi à identifier, en tâchant de faire abstraction du travestissement et de compléter les traits restés naturels par un effort de mémoire, ma première pensée eût dû être, et fut peut-être bien moins d’une seconde, de la féliciter d’être si merveilleusement grimée qu’on avait d’abord, avant de la reconnaître, cette hésitation que les grands acteurs, paraissant dans un rôle où ils sont différents d’eux-mêmes, donnent, en entrant en scène, au public qui, même averti par le programme, reste un instant ébahi avant d’éclater en applaudissements.

A ce point de vue, le plus extraordinaire de tous était mon ennemi personnel, M. d’Argencourt, le véritable clou de la matinée. Non seulement, au lieu de sa barbe à peine poivre et sel, il s’était affublé d’une extraordinaire barbe d’une invraisemblable blancheur, mais encore (tant de petits changements matériels peuvent rapetisser, élargir un personnage, et bien plus, changer son caractère apparent, sa personnalité) c’était un vieux mendiant qui n’inspirait plus aucun respect qu’était devenu cet homme dont la solennité, la raideur empesée étaient encore présentes à mon souvenir et qui donnait à son personnage de vieux gâteux une telle vérité que ses membres tremblotaient, que les traits détendus de sa figure, habituellement hautaine, ne cessaient de sourire avec une niaise béatitude. Poussé à ce degré, l’art du déguisement devient quelque chose de plus, une transformation complète de la personnalité. En effet, quelques riens avaient beau me certifier que c’était bien Argencourt qui donnait ce spectacle inénarrable et pittoresque, combien d’états successifs d’un visage ne me fallait-il pas traverser si je voulais retrouver celui de l’Argencourt que j’avais connu, et qui était tellement différent de lui-même, tout en n’ayant à sa disposition que son propre corps ! C’était évidemment la dernière extrémité où il avait pu le conduire, sans en crever, le plus fier visage, le torse le plus cambré n’était plus qu’une loque en bouillie, agitée de-ci de-là. A peine, en se rappelant certains sourires d’Argencourt qui jadis tempéraient parfois un instant sa hauteur pouvait-on trouver dans l’Argencourt vrai celui que j’avais vu si souvent, pouvait-on comprendre que la possibilité de ce sourire de vieux marchand d’habits ramolli existât dans le gentleman correct d’autrefois. Mais à supposer que ce fût la même intention de sourire qu’eût Argencourt, à cause de la prodigieuse transformation de son visage, la matière même de l’œil par laquelle il l’exprimait, était tellement différente, que l’expression devenait tout autre et même d’un autre. J’eus un fou rire devant ce sublime gaga, aussi émollié dans sa bénévole caricature de lui-même que l’était, dans la manière tragique, M. de Charlus foudroyé et poli. M. d’Argencourt, dans son incarnation de moribond-bouffe d’un Regnard exagéré par Labiche, était d’un accès aussi facile, aussi affable que M. de Charlus roi Lear qui se découvrait avec application devant le plus médiocre salueur. Pourtant je n’eus pas l’idée de lui dire mon admiration pour la vision extraordinaire qu’il offrait. Ce ne fut pas mon antipathie ancienne qui m’en empêcha, car précisément il était arrivé à être tellement différent de lui-même que j’avais l’illusion d’être devant une autre personne, aussi bienveillante, aussi désarmée, aussi inoffensive que l’Argencourt habituel était rogue, hostile et dangereux. Tellement une autre personne, qu’à voir ce personnage ineffablement grimaçant, comique et blanc, ce bonhomme de neige simulant un général Dourakine en enfance, il me semblait que l’être humain pouvait subir des métamorphoses aussi complètes que celles de certains insectes. J’avais l’impression de regarder derrière le vitrage instructif d’un muséum d’histoire naturelle ce que peut être devenu l’insecte le plus rapide, le plus sûr en ses traits, et je ne pouvais pas ressentir les sentiments que m’avait toujours inspirés M. d’Argencourt devant cette molle chrysalide, plutôt vibratile que remuante. Mais je me tus, je ne félicitai pas M. d’Argencourt d’offrir un spectacle qui semblait reculer les limites entre lesquelles peuvent se mouvoir les transformations du corps humain.

Marcel Proust, Le Temps retrouvé, édition établie sous la direction de Jean-Yves Tadié. Quarto Gallimard.

Ils seront là pour les vendanges...

L’hiver dernier, et pour fêter le centième anniversaire de la première guerre mondiale, l’atelier de cinéma documentaire de la Maison du Banquet de Lagrasse a réalisé un film sur la vie au village pendant ce conflit : l’absence des hommes, la vie quotidienne, les premiers disparus et, à l’armistice, les chemins de mémoire jusqu’à l’érection du Monument aux morts…

Aujourd’hui, huitième épisode.

"Ils seront là pour les vendanges"... Le film complet

SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX…

![]() FACEBOOK : La Maison du Banquet et des générations / Le Banquet du Livre

FACEBOOK : La Maison du Banquet et des générations / Le Banquet du Livre

![]() TWITTER : @Banquetdulivre

TWITTER : @Banquetdulivre

ARCHIVES