n° 100

Dimanche 4 août 2019

édito

On ne sait pas si ça fait vraiment quelque chose, mais c’est le numéro 100 de Corbières-Matin que vous êtes en train de lire…

Samedi, quelque chose s’est apaisé dans l’air de Lagrasse. Les journées qui précèdent le Banquet sont toujours tendues, difficiles, pleines de piliers métalliques et de toile épaisse, de piles d’assiettes et de de cartons, de chaises empilées et de poussière. Et au moment où l’on s’y attend le moins – en fait, juste quand ça commence vraiment – tout s’apaise, l’air devient léger, les soucis, des évidences. Chaque année, depuis vingt-cinq ans, ce miracle ensemble.

Emmanuel Ruben

Hier matin, on est allé faire un tour dans les collines autour de Lagrasse, avec le gruppetto d’Emmanuel Ruben. Les paysages, sous la pureté de l’air et l’or du soleil, vous mettaient à la renverse. Emmanuel a arrêté sa petite troupe sous le pont médiéval de Rieux-en-Val, là même où Jean Marais, en 1961 et pour les besoins du film d’André Hunebelle, Le Miracle des loups, batailla dans la peau de Robert de Neuville, à coups d’épée, d’esquives et d’estocs, d’octaves en pronations, de quintes en tierces, jusqu’à se foutre finalement à l’eau, à une dizaine de mètres de l’endroit où Emmanuel Ruben lisait hier Julien Gracq et ses géniales intuitions vélocipédiques.

Alors bien sûr, méfions-nous des bons vieux clichés sépia, dernière sortie juste avant l’Ehpad : quarantième anniversaire, vingt-cinquième anniversaire, c’est bien gentil, mais nous sommes là pour regarder l’aujourd’hui tel qu’il est. Parce qu’il est justement question de sa transformation.

A 18 heures, Pierre Vespérini donna la première conférence formelle du Banquet. Deux heures plus tôt, Antoine Volodine et Lionel Ruffel avaient croisé les plumes sur la littérature et ses possibles. Vespérini, lui, posa d’entrée de jeu que ces deux étranges verbes qui feront titre toute cette semaine – transformer transfigurer – ne désignait rien d’autre que le processus même du vivant. « Pour un intellectuel, risqua-t-il drôlement, la vie, le vivant, c’est quelque chose de très déstabilisant. » Évidemment, c’est dans ce tremblement, ce vertige, que toute pensée doit naître.

La photo du jour

Le reportage

L’écrivain Emmanuel Ruben a parcouru l’été dernier 4000 kilomètres à vélo, sur les bords du Danube. Il en a tiré un livre passionnant (Sur les bords du Danube, Rivages 2019), entre géographie et littérature, pour interroger le cœur de l’Europe.

Nous lui avons demandé de prendre la tête, pendant les deux premières matinées de ce Banquet, d’un modeste gruppetto composé de spectateurs-acteurs de ce Banquet du Livre. Le but, faire près de Lagrasse le tour des Vals, d’Orbieu ou de Dagne, en regardant les paysages et en écoutant quelques grands textes, qui parlent de vélo…

Photo d'identité

Au mois d’août 1996, Corbières-Matin proposait dans ses pages le portrait de familles lagrassiennes. Six familles, qui posaient alors, au grand complet, avec leurs rêves et leurs espoirs. Vingt et un an plus tard, nous sommes retournés les voir, cliché de l’époque en main, pour découvrir avec eux ce qui s’est passé depuis cette photo.

Roland : Je fais un peu gros, là ; ça doit être la chemise qui est trop petite…

Catherine : C’est notre future maison de campagne…

Roland : Je voulais enlever l’herbe, finalement, ça fait drôlement joli…

Roland et Catherine Oulès : le rameau toujours reverdit !

Dominant l’Orbieu, dans le voisinage du point de captage du canal qui alimente en eau les jardins du village, l’oliveraie où la famille Oulès a été photographiée il y a vingt ans existe toujours.

Cette parcelle est une vieille histoire de famille. C’est le premier lopin que les Oulès ont acheté quand ils sont rentrés de Tunisie en 1957. Un an avant, les arbres avaient été décimés par la grande gelée restée gravée dans les mémoires. Mais la nature ne renonce pas. Les repousses ont permis à la plantation de repartir. « On peut voir encore aujourd’hui les troncs d’origine », s’enorgueillit Roland Oulès qui a hérité de ce bout de terre et lui voue « un attachement sentimental ». Il paraîtrait même que l’un de ces troncs, expertisé par un ami connaisseur, serait l’un des plus vieux du département de l’Aude !

Les oliviers des Oulès sont comme les roseaux de La Fontaine : ils plient mais ne rompent pas. Aussi résistants que les rocs des Corbières. « Il y a sept ou huit ans, raconte Roland, ils ont brûlé ! » La faute à des touristes imprudents qui avaient eu la mauvaise idée de faire une grillade sur les lieux. « Ils sont partis en courant sans laisser d’adresse », râle encore le pater familias. Les oliviers n’ont pas baissé pavillon pour autant. Ils ont surmonté l’épreuve une nouvelle fois. A croire que chez les Oulès, le rameau des Corbières toujours reverdit !

Par contre, la vigne « historique » de la famille, elle, a disparu. « Elle avait 120 ans et c’était devenu un véritable musée de cépages », se souvient Roland. « Il y avait notamment du Beldi, un cépage ramené de Tunisie ». Il faut dire qu’à Lagrasse, les Oulès ne sont pas nés d’hier. S’ils ont tenté l’aventure au-delà des mers, sur l’autre rive de la Méditerranée, leur nom n’est pas moins enraciné dans les garrigues des Corbières. Féru de généalogie, Roland traque ses origines locales. « J’ai pu remonter jusqu’au début du XVIIIe siècle ». Un bail.

Sur la photo prise il y a vingt ans pour Corbières-Matin, on voit Roland, Catherine et leurs trois garçons. Roland a pratiqué l’architecture. La Maison du Banquet lui doit les plans de son installation dans les locaux actuels de l’abbaye publique. Catherine, elle, a été l’une des pionnières de l’œnologie dans le département, à une époque où ce métier n’y était pas développé comme aujourd’hui. Il y a vingt ans, elle s’occupait déjà à titre bénévole de la bibliothèque municipale qu’elle continue d’animer.

Tout en haut de l’image, sur le faîte de la cabane de pierre : Bertrand. Cuisinier de son état, père d’un petit garçon prénommé Bilal en hommage au scénariste et dessinateur de BD Enki Bilal, il exerce ses talents au café-brasserie de la Promenade, à Lagrasse. « Il veut l’olivette, il y est très attaché », dit Roland, satisfait de voir que la terre restera dans la famille.

Assis en bordure du mur de pierre, Renaud fixe l’objectif. Installé aujourd’hui à Saint-Pierre des Champs avec Anna sa compagne et Malvina, la fille de sa compagne, il n’a pas pour autant quitté Lagrasse. Tous les habitués de la Maison du banquet le connaissent. Grand lecteur de L’Équipe et de Midi Olympique à ses heures creuses, il gère avec entrain le bistrot de l’abbaye, ne rechignant pas, quand c’est nécessaire, à jeter un œil du côté de la librairie voisine !

Enfin Guillaume, assis en tailleur au premier plan, sa fille Agathe et Frédérique, la maman dont il est séparé aujourd’hui. Leur deuxième fille, Nina, n’était pas encore née. Lui, a élu domicile à Narbonne et passe désormais sa vie entre Figueras, Marseille et Paris, aux commandes d’un TGV. Son rêve d’enfant ! Ses parents se souviennent : « Train est un des premiers mots qu’il a prononcés ».

Un repère familial

Guillaume se fait plus précis. « J’avais dix ans quand on m’a offert un livre sur le TGV. J’ai dit : je veux être le monsieur qui conduit ! » A 47 ans aujourd’hui, le fils aîné des Oulès tient son bâton de maréchal. Il a accédé à son rêve en décembre 2017 après une carrière débutée à l’âge de 26 ans. « Quand je me lève à deux heures du matin pour aller bosser, c’est sûr ça pique un peu ! J’y vais quand même avec joie. J’assume mes responsabilités de conducteur mais le TGV, c’est un peu comme mon jouet ! »

La photo de famille pour Corbières-Matin, il s’en souvient comme si c’était hier. « Cet endroit a toujours été un lieu de vie. Nous aidions notre grand-père pour les vendanges. C’était une demi-journée par an mais toute la famille, les cousins que l’on ne voyait jamais, étaient réunis. C’était toujours un moment fort. On y allait aussi pour cueillir des asperges sauvages… »

Puis un jour, le grand-père est décédé. « Après, ce terrain est devenu un repère familial. C’est en fait le seul bien qui appartient à la famille. Il a été ritualisé. Nous nous y retrouvions pour l’omelette du lundi de Pâques, pour des pique-niques ».

Guillaume fait à présent un vœu : que ce lopin niché dans les Corbières reste dans le giron familial, pas fâché au passage que son frère Bertrand en assume l’héritage. « Bertrand est très attaché aux symboles familiaux, contrairement à moi qui le suis un peu moins. J’ai été le premier à partir de la maison, à avoir des enfants, à m’émanciper de mes parents… En plus, si Bertrand en hérite pour s’occuper de débroussailler, ça me va ! »

Et dans vingt ans ? Guillaume imagine la photo « avec plus de monde » puisque la famille s’est agrandie avec les compagnes et enfants de ses frères. « Mon père ressemblerait plus encore à mon grand-père. Mais une question me vient : verrait-on vraiment les changements au-delà des seules traces de la vieillesse ? »

Reste l’immuable cabane de pierre, sorte de capitelle adossée au mur qui surplombe l’oliveraie et autour de laquelle la famille Oulès a été photographiée. « La toiture s’est un peu écroulée. On ne pourrait plus s’y asseoir aujourd’hui. Mais elle tient… », se rassure Roland. Elle est toujours là, comme les oliviers centenaires et les souvenirs intacts des rituels familiaux…

40 ans d'édition

Le Banquet célèbre cette année, avec une grande exposition, le quarantième anniversaire des éditions Verdier. En 1979, naissait ainsi, sur les bords de l’Alsou, une des maisons d’édition les plus importantes de notre époque. Le monde du livre et de sa distribution était alors bien différent de ce que nous connaissons aujourd’hui. Christian Thorel revient pour nous, toute cette semaine, sur ces quarante années qui ont vu le paysage éditorial et le monde de la librairie se bouleverser.

2-La traduction. État des lieux. Les « grandes maisons ».

Au milieu des années soixante-dix, l’édition française publie annuellement environ 18.000 nouveautés (aujourd’hui près de 70.000 !). Les « Livres disponibles », annuaires qui regroupent chaque année l’ensemble de l’offre éditoriale en France, annoncent 250.000 titres justement « disponibles », en vérité ils ne le sont pas toujours ! Mais comparons avec 2019 : la base Électre, plus précise en particulier sur les ouvrages épuisés, en compte plus d’un million. Le lecteur, même égaré entre les rayons et les tables d’une librairie, ne peut ignorer les bienfaits de cette diversité. Par exemple en 1979, pour ce qui est des traductions, rien n’est comparable avec ce dont le lecteur dispose depuis trente ans, dans tous les domaines du savoir et de la littérature. Il en est de même en jeunesse, beaux-arts ou bande dessinée. N’hésitons pas ici à affirmer la place que l’édition française donne désormais aux productions étrangères (et pas seulement anglo-saxonnes !), en leur réservant chaque année plus du quart de ses publications, alors que Grande-Bretagne et États-Unis publient moins de 3% de leurs livres depuis une autre langue !

La littérature reste, il y a quarante ans, le domaine traduit le plus exploré par l’édition d’après-guerre. Dans les grandes maisons, des collections prestigieuses sont destinées à nous donner accès à des auteurs « étrangers ». Faisons une excursion rapide :

Chez Gallimard, la collection « Du Monde entier » est la plus enviée par tous les catalogues. Comment l’évoquer autrement que par le terme-concept de « littérature-monde » cher à Édouard Glissant ? Dans cet univers, les auteurs étrangers passent tantôt au format économique dans Folio, tantôt dans La Pleiade. Initiée sous le regard de Valery Larbaud ou d’André Malraux avant la guerre, prenant son envol et son identité véritable en 1951, la collection s’oriente pour une large part vers l’Europe et les États-Unis. On y trouve Joseph Conrad, Franz Kafka, James Joyce, Karen Blixen, Ernest Hemingway, Vladimir Nabokov, George Orwell, Thomas Mann, Cesare Pavese ou Elio Vittorini, John Cowper Powys, Hermann Broch et Max Frisch, Henry Miller ou Jack Kerouac, Joseph Roth l’autrichien de Vienne et Philip Roth de New-York. Plus tard, loin des « anciens parapets », Tanizaki Yunichiro et Mishima Yukio. Dans cette immense forêt aux arbres éternels, il faut savoir se repérer. On doit aux traducteurs de nous servir de guides.

Chez Gallimard, la collection « Du Monde entier » est la plus enviée par tous les catalogues. Comment l’évoquer autrement que par le terme-concept de « littérature-monde » cher à Édouard Glissant ? Dans cet univers, les auteurs étrangers passent tantôt au format économique dans Folio, tantôt dans La Pleiade. Initiée sous le regard de Valery Larbaud ou d’André Malraux avant la guerre, prenant son envol et son identité véritable en 1951, la collection s’oriente pour une large part vers l’Europe et les États-Unis. On y trouve Joseph Conrad, Franz Kafka, James Joyce, Karen Blixen, Ernest Hemingway, Vladimir Nabokov, George Orwell, Thomas Mann, Cesare Pavese ou Elio Vittorini, John Cowper Powys, Hermann Broch et Max Frisch, Henry Miller ou Jack Kerouac, Joseph Roth l’autrichien de Vienne et Philip Roth de New-York. Plus tard, loin des « anciens parapets », Tanizaki Yunichiro et Mishima Yukio. Dans cette immense forêt aux arbres éternels, il faut savoir se repérer. On doit aux traducteurs de nous servir de guides.

Parmi ceux-ci, un compagnon de Gaston Gallimard, Maurice-Edgar Coindreau, qui apporta le meilleur du roman américain rue Sébastien-Bottin dans les années trente, et jusqu’à la fin des années 1970. C’est à lui que nous devons la lecture et souvent la traduction d’Ernest Hemingway, de John Steinbeck, de John Dos Passos, mais c’est à William Faulkner qu’il permet de révéler une puissance romanesque, qui marque plusieurs générations d’écrivains, depuis plus de 80 ans. L’univers de Faulkner et sa contrée romanesque sont associés au sud des États-Unis ; d’autres romanciers vont marquer les années soixante de leur empreinte sudiste : William Styron, William Goyen, Shelby Foote et Flannery O’Connor. Aux « états-uniens », aux allemands, aux autrichiens, italiens, espagnols et autres européens, la collection attacha en 1970 les auteurs du catalogue sud-américain voisin, La Croix du Sud, une « fantastique » collection initiée en 1951 par Roger Caillois, de retour d’Argentine et dans l’amitié de Victoria Ocampo. Le lecteur français s’initia alors à Jorge-Luis Borges, Julio Cortazar, Juan-Carlos Onetti, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Mario Vargas-Llosa, Alejo Carpentier, ou encore José-Maria Arguedas et Romulo Gallegos. Il faut se souvenir de l’importance du continent latino-américain dans les années 60 et 70, non seulement à cause de l’espoir cubain, de l’horreur tyrannique argentine, de la tragédie chilienne ou de l’épopée Guevara, du cinéma brésilien ou mexicain, mais aussi de l’appétit de romanciers que déclencha cette collection, et du mouvement du « réalisme magique » autour duquel on regroupa tous ces auteurs et leurs livres à l’orée des années 1960. Le Seuil suivit cette production dans son « cadre vert », où elle hébergea Ernesto Sabato, Guillermo Cabrera Infante, José Donoso, Joao Guimaraes Rosa, Manuel Puig, José Lezama Lima. C’est dans cette maison que fut publié en 1968 Cent ans de solitude, de Gabriel Garcia-Marquez (Prix Nobel 1982) la plus forte vente encore à ce jour d’un livre traduit de l’espagnol, sur nos tables à Ombres blanches depuis 44 ans, et lu par quatre générations au moins, déjà !

C’est Claude Durand qui traduisit avec son épouse Carmen ce roman. C’est encore lui qui conduisit, entre 1973 et 1976, après les premiers livres chez Robert Laffont, Alexandre Soljenitsyne (Prix Nobel 1970) au Seuil pour les trois volumes de L’archipel du Goulag. Après les premiers doutes des années trente (Gide, Dabit) puis les procès contre le stalinisme après la fin de la guerre et la victoire soviétique contre l’Allemagne, cet ensemble littéraire fit basculer le communisme soviétique dans l’ordre des totalitarismes insoutenables. On trouve au Seuil des écrivains des « pays frères », écrivains critiques des régimes socialistes et de la mise sous coupe soviétique, des hongrois, des polonais, mais aussi des serbes et des croates. Et le « cadre vert » est aussi celui des auteurs des péninsules. L’Italie est un territoire exploré par la rue Jacob, sûrement pour ne pas oublier que la maison dut la vie en 1954 à la publication de Don Camillo de Giovanni Guareschi. Ainsi prend-on ici en charge les œuvres de Vincenzo Consolo, Carlo Cassola, Italo Svevo, Carlo-Emilio Gadda, mais surtout celle d’Italo Calvino. Giovanni Tommaso di Lampedusa et son Guépard, ou les romans oubliés de Fruttero et Lucentini tirent l’Italie vers les succès. Il y a aussi les grecs, comme le cairote Tsirkas ; ou ceux plus jeunes d’Athènes, souvent censurés, en lutte contre la « dictature des colonels » et réfugiés en France (Aris Fakinos, Vassilis Alexakis), comme les argentins et les chiliens, et tant d’autres exilés dans ces années d’accueil des étrangers. Pourtant, si Le Seuil a ici, en France, cette importance qu’on lui reconnaît dans l’histoire des idées, et une place fondamentale dans l’après-guerre, c’est bien sûr pour l’ouverture aux sciences humaines, mais aussi pour la foi dans une nouvelle Europe, engagée socialement et en paix. La littérature allemande au Seuil témoigne de cet espoir. La plupart des nouveaux écrivains de langue allemande, en rupture radicale avec l’histoire récente de leur nation, défendront le projet d’un « humanisme socialiste ». Ainsi d’Heinrich Böll et de Günther Grass, futurs Prix Nobel, ainsi des “coléreux” Alfred Andersch, Ingeborg Bachmann et Peter Weiss, tous membres du Groupe 47, et représentés en France par Le Seuil. Plus tard, Paul Celan, Wolfgang Hildesheimer ou Ilse Aichinger, liés eux aussi au Groupe 47, seront publiés par Verdier.

On associe souvent les éditions Robert Laffont à la publication de best-sellers (ce fut même le nom d’une de ses collections !), tant il est vrai que leur fondateur, le marseillais Robert Laffont, sut inventer des modes de commercialisation un peu musclés, qu’il avait repérés Outre-Atlantique. Son premier livre est publié en 1941 à Marseille, en zone libre, alors qu’il n’a pas 25 ans. C’est Œdipe Roi de Sophocle : une réponse inconsciente à sa condition d’orphelin (son père est mort en 1918) ? Après des débuts logiquement hésitants, la Libération permet d’autres rencontres, celle d’Armand Pierhal entre autres, avec lequel il ouvrit en 1946 la belle collection « Pavillon ». Il raconte : « Dans la chasse aux auteurs étrangers, les jeunes maisons n’avaient pas à surmonter un trop lourd handicap. Nous avions vécu cinq ans en vase clos. Le public était avide de tout ce qui venait de l’étranger (…). Armand Pierhal eut la chance de rencontrer Graham Greene et de le convaincre. Ce fut un pas essentiel pour notre maison. Dans la chasse aux auteurs étrangers, les jeunes maisons n’avaient pas à surmonter un trop lourd handicap. Nous avions vécu cinq ans en vase clos. Le public était avide de tout ce qui venait de l’étranger (…). Armand Pierhal eut la chance de rencontrer Graham Greene et de le convaincre. Ce fut un pas essentiel pour notre maison ». La Puissance et la Gloire paraît en 1948, et le succès du roman durera près d’un demi-siècle. Mais la collection ne fait pas seulement la chasse aux succès. « Pavillons » va abriter des anglais, certes (Evelyn Waugh, Anthony Burgess, E.M. Forster), mais aussi des américains (F.Scott Fitzgerald, Henry James, Norman Mailer, Arthur Miller, Tennessee Williams, Budd Schulberg). Faisons escale ici, pour saluer la chance ou le flair des éditeurs : « Pavillons » va abriter les livres de J.D. Salinger, dont L’attrape-cœur, publié en 1951 et traduit par Sébastien Japrisot en 1953, avant même que le succès ne soit aussi spectaculaire aux États-Unis, et fasse de ce récit un témoignage éternel des complexités de la jeunesse. Bien plus tard, en 1981, la chance reviendra avec le roman(-culte) et posthume La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, un livre sur lequel personne ne pariait : tant de scepticisme valut peut-être à son auteur, déçu, de se suicider. Il faut aussi associer Robert Laffont à des espagnols (Ramon Sender, l’immense Bourreau affable), des italiens (Guido Piovene, et surtout Dino Buzzati, son recueil de nouvelles Le K, et son roman Le Désert des Tartares), des russes encore. Car Robert Laffont va révéler Mikhaïl Boulgakov au lecteur français : Le Maître et Marguerite, va paraître en 1968, cinq ans avant la vraie première édition en Union Soviétique et révéler enfin le plus grand héritier de Gogol.

On associe souvent les éditions Robert Laffont à la publication de best-sellers (ce fut même le nom d’une de ses collections !), tant il est vrai que leur fondateur, le marseillais Robert Laffont, sut inventer des modes de commercialisation un peu musclés, qu’il avait repérés Outre-Atlantique. Son premier livre est publié en 1941 à Marseille, en zone libre, alors qu’il n’a pas 25 ans. C’est Œdipe Roi de Sophocle : une réponse inconsciente à sa condition d’orphelin (son père est mort en 1918) ? Après des débuts logiquement hésitants, la Libération permet d’autres rencontres, celle d’Armand Pierhal entre autres, avec lequel il ouvrit en 1946 la belle collection « Pavillon ». Il raconte : « Dans la chasse aux auteurs étrangers, les jeunes maisons n’avaient pas à surmonter un trop lourd handicap. Nous avions vécu cinq ans en vase clos. Le public était avide de tout ce qui venait de l’étranger (…). Armand Pierhal eut la chance de rencontrer Graham Greene et de le convaincre. Ce fut un pas essentiel pour notre maison. Dans la chasse aux auteurs étrangers, les jeunes maisons n’avaient pas à surmonter un trop lourd handicap. Nous avions vécu cinq ans en vase clos. Le public était avide de tout ce qui venait de l’étranger (…). Armand Pierhal eut la chance de rencontrer Graham Greene et de le convaincre. Ce fut un pas essentiel pour notre maison ». La Puissance et la Gloire paraît en 1948, et le succès du roman durera près d’un demi-siècle. Mais la collection ne fait pas seulement la chasse aux succès. « Pavillons » va abriter des anglais, certes (Evelyn Waugh, Anthony Burgess, E.M. Forster), mais aussi des américains (F.Scott Fitzgerald, Henry James, Norman Mailer, Arthur Miller, Tennessee Williams, Budd Schulberg). Faisons escale ici, pour saluer la chance ou le flair des éditeurs : « Pavillons » va abriter les livres de J.D. Salinger, dont L’attrape-cœur, publié en 1951 et traduit par Sébastien Japrisot en 1953, avant même que le succès ne soit aussi spectaculaire aux États-Unis, et fasse de ce récit un témoignage éternel des complexités de la jeunesse. Bien plus tard, en 1981, la chance reviendra avec le roman(-culte) et posthume La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, un livre sur lequel personne ne pariait : tant de scepticisme valut peut-être à son auteur, déçu, de se suicider. Il faut aussi associer Robert Laffont à des espagnols (Ramon Sender, l’immense Bourreau affable), des italiens (Guido Piovene, et surtout Dino Buzzati, son recueil de nouvelles Le K, et son roman Le Désert des Tartares), des russes encore. Car Robert Laffont va révéler Mikhaïl Boulgakov au lecteur français : Le Maître et Marguerite, va paraître en 1968, cinq ans avant la vraie première édition en Union Soviétique et révéler enfin le plus grand héritier de Gogol.

Demain, nous aborderons une enseigne centenaire et deux de nos maisons les plus anciennes, aux destins croisés. Nous évoquerons leur rôle dans la transmission d’œuvres traduites. Nous poursuivrons l’exploration des « domaines étrangers » en compagnie de trois figures majeures dans l’édition de l’après-guerre. Et nous verrons comment, dans cet espace de la traduction, des maisons plus jeunes sont venues rebattre les cartes et les positions.

Christian Thorel

Variation 2

Par Gilles Hanus

Transformer : faire passer d’une forme à une autre, opérer ou accompagner la translation d’une manière d’exister à une autre. Tout se passe cependant comme si, par devers ce changement de figure, si radical soit-il, quelque chose perdurait. Car s’il y a formes, il faut bien qu’il y ait matière susceptible de recevoir, successivement, celles-ci ! La transformation implique donc (au moins) deux formes, une matière et du temps. Transformer, c’est modifier, changer, mais on ne saurait au fond changer que ce qui reste, en quelque sorte, inchangé.

Ainsi le travail est-il classiquement compris comme l’acte au moyen duquel l’homme donne à une matière première, naturelle, à un élément, une forme susceptible de satisfaire ses besoins (passage du blé à la farine, puis de la farine au pain). Il y a là simultanément adéquation (aux besoins humains) et dénaturation (de la matière première). Travailler, c’est façonner mais c’est aussi détruire, parce que façonner c’est affirmer, en modelant un matériau, que sa forme initiale ne suffisait pas et qu’une nouvelle doit s’y substituer.

Ainsi la transformation nous place-t-elle d’emblée par-delà la logique, au cœur de l’existence où la contradiction est monnaie courante ; ainsi, elle s’éprouve ou se constate plus aisément qu’elle ne se pense (pensez au début de La Métamorphose de Kafka : « Un matin, au sortir d’un rêve agité, Grégoire Samsa s’éveilla transformé dans son lit en une véritable vermine. ») Raison pour laquelle il nous faut prendre le temps, ici, à Lagrasse, de la penser ensemble.

L'autre photo du jour

Corbières-Matin année 25

Le Banquet fête cette année son vingt-cinquième anniversaire. Et Corbières-Matin avec, qui accompagna, dès 1995, les journées du Banquet. On connait l’histoire : pendant les quatre premières années, la machine à impression numérique installée dans les salles de classes de l’école communale, la rédaction effervescente, la distribution à l’aube dans tous les villages des Corbières. Il fallut ensuite attendre le numérique et ses savanes sauvages pour que l’aventure reprenne.

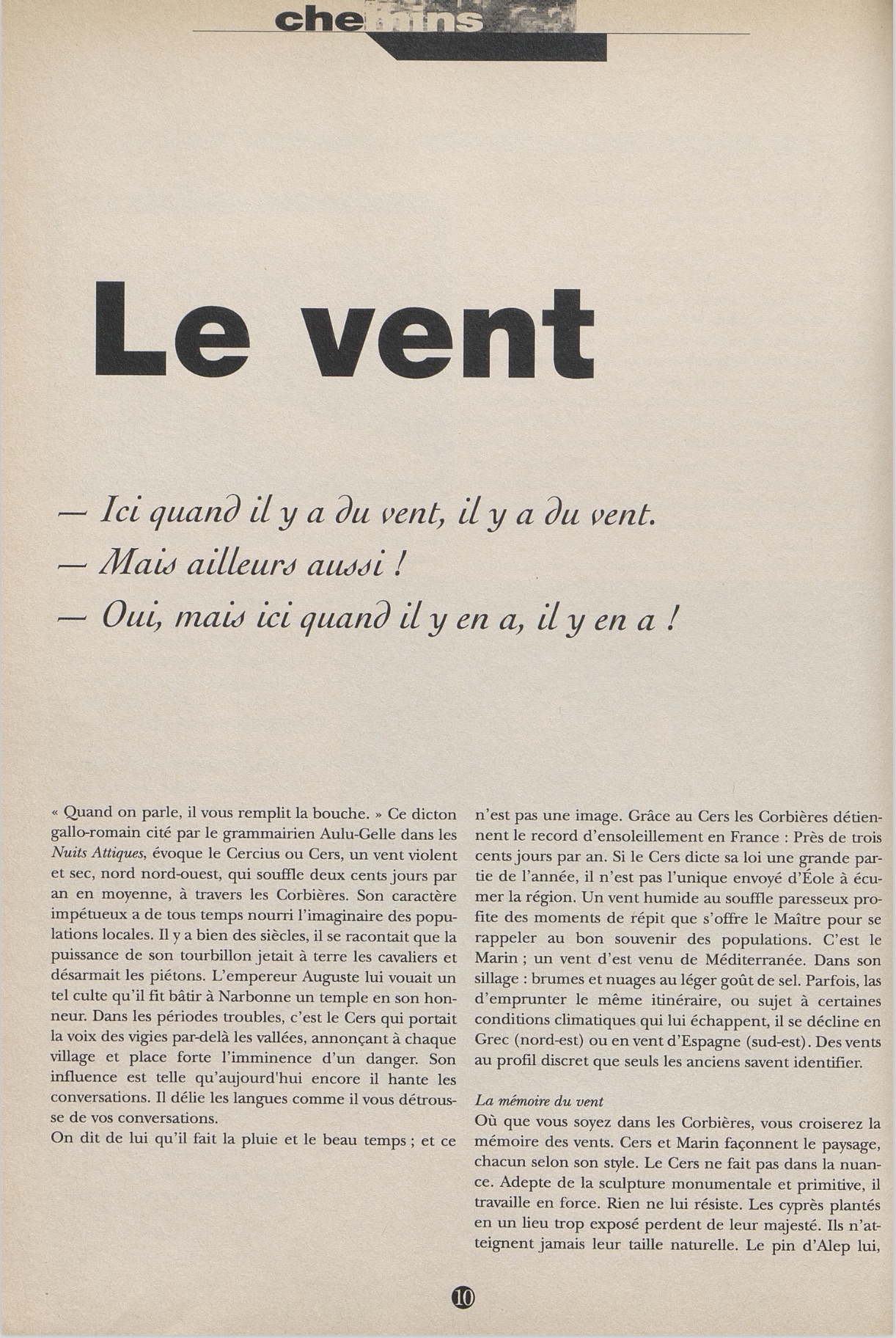

Pour saluer ces prémices, nous vous proposons cette année de relire quelques uns des grands articles parus dans la version papier, entre 1995 et 1998. Aujourd’hui, les chemins du vent, autour de Lagrasse, par le précieux Francis Vadillo…

LES CHEMINS DU VENT

Bibliothèque

Dans toutes les bibliothèques du monde, dans toutes les langues du monde, les livres sont traversés par des histoires de transformation. Chaque jour, un extrait d’un de ces livres d’une de ces bibliothèques.

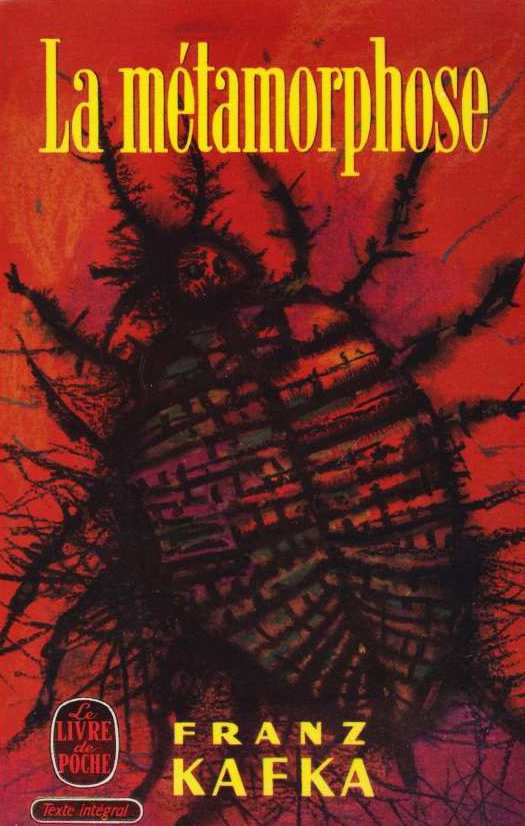

Franz Kafka : la première apparition de « l’énorme bestiole immonde »

Dans sa Variation 2 ci-dessus, Gilles Hanus cite le célèbre incipit de la Métamorphose de Kafka : « Un matin, au sortir d’un rêve agité, Grégoire Samsa s’éveilla transformé dans son lit en une véritable vermine » (traduction Alexandre Vialatte). Sa transfiguration en « énorme bestiole immonde »[1] impose au personnage principal du récit un changement de vie radical et transforme en profondeur son rapport au monde représenté ici par le milieu familial et le milieu professionnel (le fondé de pouvoir). Voici l’un des moments clés du texte, celui où Gregor Samsa (ainsi nommé dans la nouvelle traduction de Jean-Pierre Lefebvre) parvient au prix d’un effort incommensurable à ouvrir la porte de sa chambre pour se donner à voir à ses parents et au fondé de pouvoir de la société qui l’emploie comme voyageur de commerce. Ici, comme l’écrit Gilles Hanus, la transformation, en effet, « s’éprouve ou se constate plus aisément qu’elle ne se pense »…

Gregor (…) était bien plus calme à présent. Certes on ne comprenait plus ses paroles, bien que pour lui elles eussent semblé suffisamment claires, plus claires qu’avant, peut-être parce que son oreille s’était habituée. Mais malgré tout on voulait bien croire, désormais, que quelque chose n’allait pas chez lui, et on était disposé à l’aider. La confiance et l’assurance avec laquelle les premières dispositions avaient été prises lui faisaient du bien. Il se sentait de nouveau inclus dans le cercle de l’espèce humaine et espérait de l’un et de l’autre, du médecin et du serrurier, sans, à vrai dire, les différencier précisément, des exploits grandioses et surprenants. Afin de se faire une voix aussi compréhensible que possible pour les discussions décisives qui s’annonçaient, il s’éclaircit un peu la gorge, s’efforçant malgré tout de ne tousser que très discrètement, car il se pouvait que ce seul bruit résonne autrement qu’une toux humaine, ce dont il n’osait plus décider lui-même. Dans la pièce à côté un silence total s’était établi entre-temps. Peut-être ses parents étaient-ils assis à table et occupés à faire des messes basses avec le fondé de pouvoir, peut-être étaient-ils tous collés à la porte en train d’écouter.

Gregor se traîna lentement avec sa chaise jusqu’à la porte, là il se débarrassa du siège, se jeta contre la porte et resta debout appuyé contre elle – les pelotes au bout de ses petites pattes étaient quelque peu adhésives –, et une fois là, il se reposa un instant de l’effort accompli. Mais ensuite il entreprit de tourner la clef dans la serrure avec la bouche. Malheureusement, il apparut qu’il n’avait pas de dents à proprement parler – avec quoi dès lors pouvait-il bien tenir la clef ? –, en revanche, ses mâchoires étaient très puissantes ; en s’aidant de celles-ci, il parvint effectivement à faire bouger la clef, sans prêter attention au dommage qu’à coup sûr il s’infligeait, car un liquide marron lui sortit de la bouche, coula sur la clef et goutta sur le sol. « Ecoutez donc », dit le fondé de pouvoir dans la pièce d’à côté, « il tourne la clef ». Ce fut un grand encouragement pour Gregor ; mais ils auraient tous dû lui crier, le père et la mère aussi : « Vas-y, Gregor », ils auraient dû crier : « Ne lâche pas, reste bien près de la serrure ! » Et à l’idée que tous suivaient, tendus, les efforts qu’il faisait, il mordit comme un fou dans la clef avec toute la force qu’il put rassembler. Il dansait autour de la serrure en fonction des progrès dans la rotation de la clef ; il ne restait plus dressé qu’en se tenant par la bouche, et, selon les besoins, se suspendait à la clef, ou alors l’écrasait de nouveau de tout le poids de son corps. Le son plus clair rendu par le déclic de la serrure qui cédait enfin réveilla littéralement Gregor. Il respira, soulagé, en se disant : « Je n’ai donc pas eu besoin de serrurier », et posa la tête sur la clenche, afin d’ouvrir la porte complètement.

Gregor se traîna lentement avec sa chaise jusqu’à la porte, là il se débarrassa du siège, se jeta contre la porte et resta debout appuyé contre elle – les pelotes au bout de ses petites pattes étaient quelque peu adhésives –, et une fois là, il se reposa un instant de l’effort accompli. Mais ensuite il entreprit de tourner la clef dans la serrure avec la bouche. Malheureusement, il apparut qu’il n’avait pas de dents à proprement parler – avec quoi dès lors pouvait-il bien tenir la clef ? –, en revanche, ses mâchoires étaient très puissantes ; en s’aidant de celles-ci, il parvint effectivement à faire bouger la clef, sans prêter attention au dommage qu’à coup sûr il s’infligeait, car un liquide marron lui sortit de la bouche, coula sur la clef et goutta sur le sol. « Ecoutez donc », dit le fondé de pouvoir dans la pièce d’à côté, « il tourne la clef ». Ce fut un grand encouragement pour Gregor ; mais ils auraient tous dû lui crier, le père et la mère aussi : « Vas-y, Gregor », ils auraient dû crier : « Ne lâche pas, reste bien près de la serrure ! » Et à l’idée que tous suivaient, tendus, les efforts qu’il faisait, il mordit comme un fou dans la clef avec toute la force qu’il put rassembler. Il dansait autour de la serrure en fonction des progrès dans la rotation de la clef ; il ne restait plus dressé qu’en se tenant par la bouche, et, selon les besoins, se suspendait à la clef, ou alors l’écrasait de nouveau de tout le poids de son corps. Le son plus clair rendu par le déclic de la serrure qui cédait enfin réveilla littéralement Gregor. Il respira, soulagé, en se disant : « Je n’ai donc pas eu besoin de serrurier », et posa la tête sur la clenche, afin d’ouvrir la porte complètement.

Étant donné la façon dont il avait dû ouvrir la porte, celle-ci était, à dire vrai, déjà largement ouverte sans que lui-même fût encore visible. Il lui fallait d’abord contourner lentement l’un des battants, et ce très prudemment, s’il ne voulait pas s’affaler lourdement juste avant d’entrer dans la pièce. Il était encore occupé à ce difficile mouvement, sans avoir le temps de songer à autre chose, qu’il entendit déjà le fondé de pouvoir proférer un « Oh ! » sonore – c’était comme le bruit d’un violent coup de vent – et il le vit aussi, c’est lui qui était le plus près de la porte, plaquer sa main contre sa bouche ouverte et reculer lentement, comme repoussé par une force invisible agissant de manière uniforme. Sa mère – malgré la présence du fondé de pouvoir, elle était restée là, les cheveux encore défaits de la nuit passée cabrés en hautes touffes – regarda d’abord le père en joignant les mains, puis fit deux pas vers Gregor et s’effondra au milieu de ses jupes qui se déployèrent en cercle autour d’elle, son visage, affaissé sur la poitrine, devenu complètement invisible. Le père serrait les poings, l’air hostile, comme s’il voulait repousser Gregor dans sa chambre, puis, déstabilisé, il regarda derrière lui dans la salle de séjour, se couvrit les yeux de ses mains et pleura, faisant hoqueter sa puissante poitrine.

Franz Kafka, La Métamorphose, nouvelle traduction de Jean-Pierre Lefebvre pour la Bibliothèque de la Pléiade.

[1] Nous citons ici la nouvelle traduction de Jean-Pierre Lefebvre pour la Bibliothèque de la Pléiade.

Ils seront là pour les vendanges...

L’hiver dernier, et pour fêter le centième anniversaire de la première guerre mondiale, l’atelier de cinéma documentaire de la Maison du Banquet de Lagrasse a réalisé un film sur la vie au village pendant ce conflit : l’absence des hommes, la vie quotidienne, les premiers disparus et, à l’armistice, les chemins de mémoire jusqu’à l’érection du Monument aux morts. Aujourd’hui, épisode 2…

SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX…

![]() FACEBOOK : La Maison du Banquet et des générations / Le Banquet du Livre

FACEBOOK : La Maison du Banquet et des générations / Le Banquet du Livre

![]() TWITTER : @Banquetdulivre

TWITTER : @Banquetdulivre

PROGRAMME DU DIMANCHE

9h : Gruppetto. Emmanuel Ruben, Prix Nicolas Bouvier 2019 pour son livre « Sur la route du Danube » (Rivages), emmène un peloton de cyxlistes amateurs sur les petites routes autour de Lagrasse, pour y lire les paysages et quelques extraits de livres. (complet)

9h15 : Rebonds. avec Antoine Volodine et Lionel Ruffel (Récantou, Porte de l’eau)

10h : Muthos et logos vont en bateau. Dominique Larroque et Françoise Valon mêlent la littérature grecque et la Philosophie. (école du village)

15h : Parcours d’asiles en terre occitane. Jean-François Corty interroge Denis Vaya, l’ancien directeur du CADA de Lagrasse, et d’anciens migrants passés par cette structure.

16h : Double voix, Jean-François Corty et Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky. La crise de migrants et de leur accueil.

17h45 : La Criée Verdier

18h : Barbara Stiegler, se transformer ou s’adapter ?

21h30 : Lecture, Tanella Boni, Habiter

ARCHIVES