n° 101

lundi 5 août 2019

édito

« Ce que nous souhaitons, c’est donner à entendre des vies. Des vies d’hommes, de femmes, d’enfants, leur volonté de vivre, et parfois le besoin qu’ils ont d’être aidés »…

En ouverture de la rencontre avec d’anciens pensionnaires du Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile de Lagrasse, Jean-François Corty, médecin et militant humanitaire, a su rappeler la simplicité de cette question de l’accueil des migrants qui électrise les sociétés européennes depuis plusieurs années. On peut simplement, dit-il, relancer des existences, apaiser des épreuves, « transformer le droit théorique en réalité vécue ».

Il y avait, hier après-midi sur la scène du Banquet, Diar Derwich, syrien et kurde, qui a quitté son pays il y a plus de vingt ans, pour arriver à Lagrasse et y débuter son parcours d’insertion. Aïcha Ballo, universitaire libyenne et poétesse – elle a participé l’an dernier au festival de Sète, Les Voix de la Méditerranée. Agron Ademi, qui a quitté un Kosovo invivable, pour l’Europe de l’ouest, et qui est aujourd’hui responsable du service gériatrique de l’hôpital de Narbonne. Ils étaient là, autour de Denis Vaya, l’ancien directeur du Cada de Lagrasse. Ils ont su raconter des morceaux de leur vie, la douleur de Diar qui n’a plus vu sa mère depuis vingt ans, et qui ne la verra plus, la volonté de chacun de faire société avec nous, de partager ces terres occitanes. Ils ont tous, chacun à leur tour, fait entendre le plus simplement du monde ce qu’est un homme, une femme.

Une heure plus tard, Jean-François Corty remit en perspective cette crise humaine qui nous déchire, dans l’échange qu’il eut avec Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky.

À 18 heures, la philosophe Barbara Stiegler rappelait que notre espèce fabriquait un environnement pour lequel elle n’est pas adaptée, et auquel elle n’est pas adaptable. De fustiger l’injonction moderne à l’adaptation, qui se résume de plus en plus à « organisez au moins votre survie ! » Et de se demander si la survie est une ambition suffisante…

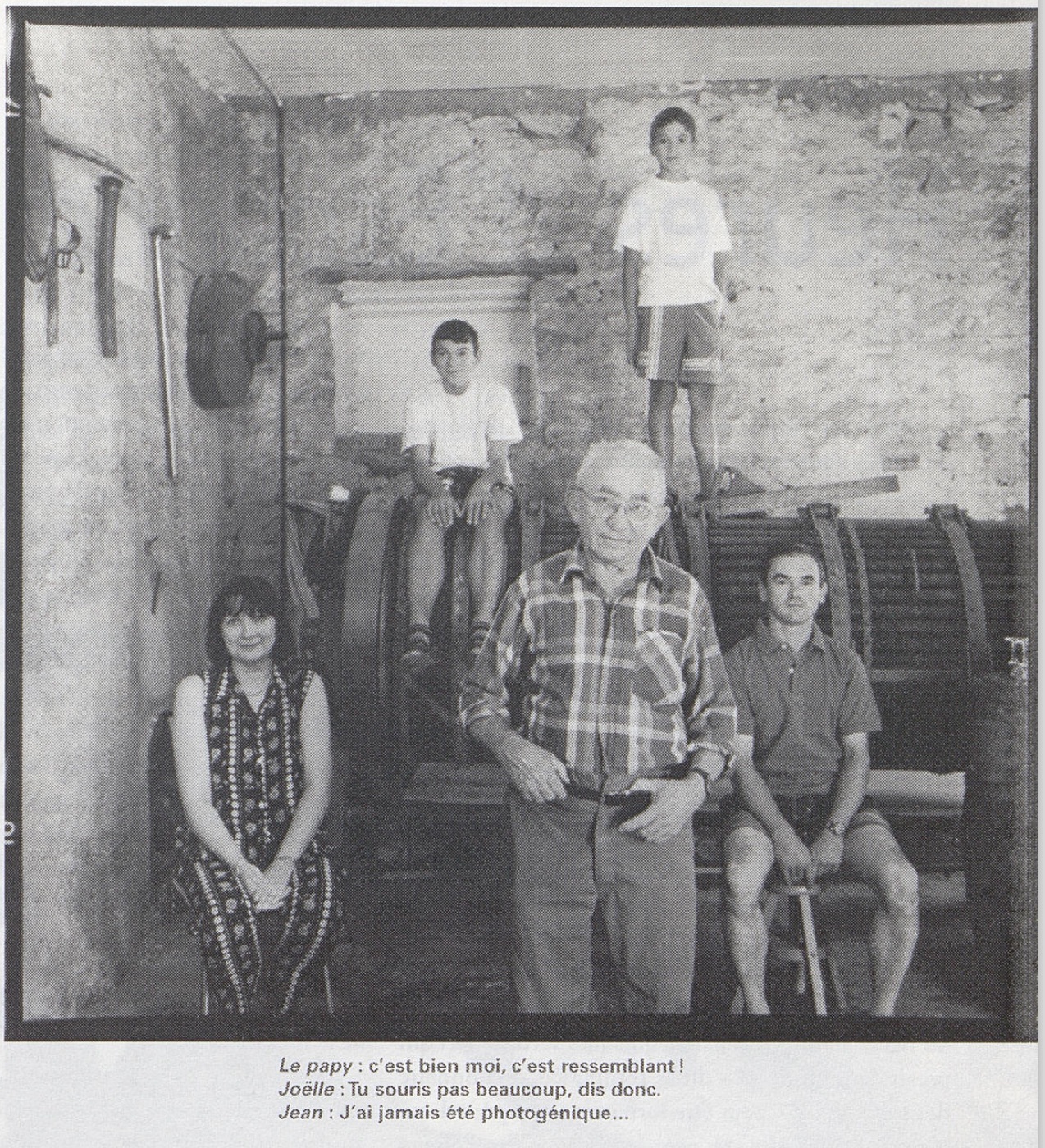

La photo du jour

Le reportage

Pendant plus de vingt ans, Françoise Valon et Dominique Larroque-Labrode ont animé, chacune de leur côté, les ateliers les plus courus des matinées du Banquet. L’une, autour de Platon, faisait chanter la philosophie grecque, et l’autre visitait les grands mythes de cette Méditerranée qui nous poursuit. L’une à 10 heures, l’autre à 11. Le seul lien officiel entre les deux, c’était le public, qui courait de l’un à l’autre, enchaînons, enchaînons…

Cette année, Françoise et Dominique ont décidé de regrouper leurs forces, la littérature et la philosophie. Elles proposent une alternance croisée, des échos très « Banquet » de ce que peuvent la littérature et la philosophie antique quand elles prétendent éclairer nos temps présents.

Photo d'identité

Au mois d’août 1996, Corbières-Matin proposait dans ses pages le portrait de familles lagrassiennes. Six familles, qui posaient alors, au grand complet, avec leurs rêves et leurs espoirs. Vingt et un an plus tard, nous sommes retournés les voir, cliché de l’époque en main, pour découvrir avec eux ce qui s’est passé depuis cette photo.

Jean Durand : « Le terroir, toute une histoire »

En vingt ans, la cave de Jean Durand, tout en bas de l’avenue Charles-Cros, à quelques pas des rives de l’Orbieu, a connu de profondes transformations. Le pressoir horizontal que l’on devine à l’arrière-plan de la photographie prise pour Corbières-Matin et sur lequel sont juchés les deux fistons, Sylvain et Christophe, est parti. Vendu. Et remplacé par un pressoir à fibres de marque Vaslin.

« Grâce à ce pressoir, je peux maintenant faire aussi du blanc », annonce fièrement Jean. Depuis deux ans, la maison Durand arbore sur son blason les trois couleurs : rouge, rosé et blanc. Une gamme complète pour une clientèle de proximité qui reste fidèle.

Quand on vit à Lagrasse, on sait depuis 1999 que l’Orbieu, d’apparence si tranquille, est une rivière au caractère capricieux. Lors des terribles inondations de cette année-là qui avaient fait 25 victimes dans le département (35 sur l’ensemble des territoires touchés), Jean Durand a tout perdu. Il conserve, dans sa cave, la trace de la hauteur d’eau. Plus de deux mètres. « Il a fallu tout recommencer ». Aussi, les travaux de mise en sécurité des lieux ont payé. Lors de la dernière vague de l’automne 2018, Jean Durand a sauvé l’essentiel : le stock de bouteilles et le matériel. Seul un pan de mur souffre encore d’un excès d’humidité.

Jean Durand n’est pas vigneron professionnel à plein temps, sauf depuis qu’il a pris sa retraite de garde-champêtre à la mairie de Lagrasse. Formé à la viticulture et à l’œnologie au lycée agricole Charlemagne de Carcassonne, il a acquis de l’expérience en tant que maître de chais du château Pech Latt, un domaine réputé des Corbières. Et jamais il n’a abandonné les quelques hectares de la propriété familiale. « 3,5 hectares en AOP Corbières », précise-t-il. « La terre on s’y attache. Le terroir, c’est toute une histoire dont on ne se défait pas ».

La production du petit domaine n’a pas significativement évolué depuis vingt ans. 3000 à 3500 bouteilles. « Uniquement de la bouteille, pas de vrac », pointe le vigneron. Le vignoble, lui, a connu des mutations. Si la syrah d’il y a vingt ans donne toujours ses meilleurs fruits, le grenache noir a laissé la place à un demi-hectare partagé entre du cinsault et un assortiment de cépages blancs pour le moins original composé de vermentino et de macabeu. Pourquoi ce mariage ? « Le vermentino est un cépage italien et le macabeu, espagnol. Ici, nous sommes entre les deux ».

Il y a vingt ans, tout se faisait à la main chez Jean Durand : la vendange, la mise en bouteille, l’étiquetage. De Joëlle l’épouse aux enfants Sylvain et Christophe, sans oublier le Papy, toute la famille était sur le pont. Aujourd’hui, Jean s’est offert une étiqueteuse, seule concession à la modernité – avec le pressoir dernier cri – dans une pratique qui demeure volontairement artisanale pour préserver l’authenticité. « Pas question qu’une machine rentre dans mes vignes », a tranché Jean définitivement. Le propriétaire exige de ses vendangeurs un soin extrême. « On ne fait pas du vin avec des feuilles et de bouts de sarments ! ». Tout est donc trié sur le volet afin que seul le raisin se retrouve dans le pressoir ou dans la cuve, selon la technique de vinification utilisée.

C’est côté famille que, finalement, les choses ont le plus bougé ces vingt dernières années chez les Durand. Normal, les enfants ont grandi.

Christophe, 36 ans, est électricien de formation. Il est aujourd’hui totalement investi dans les énergies renouvelables, a quitté Lagrasse pour Villalier, dans le voisinage de Carcassonne. Ce n’est pas le bout du monde !

Sylvain, 32 ans, est papa d’une petite fille et attend un nouvel heureux événement dans les prochaines semaines. Professeur de sports, il a débuté sa carrière à Saint-Cyr-l’École, dans les Yvelines, où il a vécu pendant quatre ans. C’est presque le bout du monde ! « Oui et non », rectifie Sylvain. « Je n’ai pas trouvé cette expérience très dure au contraire. J’ai découvert Paris et sa région. Et c’est là que j’ai appris mon métier. Je me suis régalé, j’ai pris le bon côté des choses même si faire ma vie là-bas était impensable ». Sylvain s’est désormais rapproché de ses Corbières natales. Il exerce au collège Georges Brassens de Narbonne et s’est installé à Conilhac. La porte à côté. « Quand on est du sud, on y reste attaché. La vie ici, dans les garrigues, avoir une maison avec un jardin, c’est ce dont on rêve pour ses enfants ».

Cette vie-là, Sylvain l’a vécue à Lagrasse. La photographie d’il y a vingt ans où on le voit âgé de douze ans et debout sur l’antique pressoir, éveille en lui des souvenirs mais pas de nostalgie. « Le travail tous ensemble à la vigne pendant les vendanges puis à la cave pour la mise en bouteille étaient des moments familiaux forts et fédérateurs ». Aujourd’hui encore, lui et son frère Christophe donnent un coup de main à leur père. De là à reprendre les vignes… « L’avenir du domaine nous questionne, mon frère et moi », avoue Sylvain, « mais de là à reprendre, c’est compliqué avec nos métiers ». Il n’est pas moins fier de cet héritage : « Fier, oui, que mon grand-père soit toujours là. J’ai eu la chance de grandir à côté de lui. C’est une figure du village. Et fier de mon père aussi pour ce qu’il a accompli au domaine. La vigne est un métier dur. Mais c’est un métier beau et noble ! ».

Papy Durand, qui trône en premier plan sur la photo d’il y a vingt ans, est le chêne, le roc, le pilier de la maison. A 95 ans, il a laissé tomber la cigareto mais a recouvré la vue grâce à un traitement qui lui a évité la cécité, de sorte qu’il peut toujours garder un œil sur ses vignes. Il compte toujours sur son fils pour continuer à écrire l’histoire du terroir familial : « Pas question de vendre, ça me ferait trop mal au cœur. Tant que j’ai la santé, je continuerai… », a décidé Jean. Foi de vigneron des Corbières !

Serge Bonnery

Domaine Durand. 2, boulevard Charles Cros à Lagrasse. Téléphone 04 68 43 13 57.

40 ans d'édition

Le Banquet célèbre cette année, avec une grande exposition, le quarantième anniversaire des éditions Verdier. En 1979, naissait ainsi, sur les bords de l’Alsou, une des maisons d’édition les plus importantes de notre époque. Le monde du livre et de sa distribution était alors bien différent de ce que nous connaissons aujourd’hui. Christian Thorel revient pour nous, toute cette semaine, sur ces quarante années qui ont vu le paysage éditorial et le monde de la librairie se bouleverser.

1979 : séance de dédicace à la librairie Collot, de Carcassonne. De droite à gauche, Colette Olive, Philippe Rochette, Gérard Bobillier, Aimé Olive, Joëlle Mariou et Patrick Collot. Assis, le romancier Jean-Claude Vernier.

3-La traduction (2). De belles demeures pour étrangers.

Trop long de faire le tour complet de ce dont le libraire et le lecteur disposent à la naissance de Verdier et des quelques maisons nouvelles, petites et jeunes, indépendantes, que nous découvrirons dans les prochains jours. Nous avons évoqué hier deux maisons nées de la guerre, Le Seuil et Robert Laffont, et l’une, matricielle pour la littérature du 20ème siècle, issue en 1913 de la Nouvelle Revue Française. Entre 1900 et 1914 seront créées, outre Gallimard, Grasset et Albin-Michel. Si Grasset n’a pas dédaigné le roman étranger (se souvenir du Journal de Kafka et de sa traduction en 1945 par Marthe Robert), la maison, fondée en 1907 et reprise par Hachette en 1954, laisse avant sa restructuration en 1981 bien des livres d’auteurs étrangers. Pour autant, on ne distingue pas une véritable politique pour la traduction. Il n’en est pas de même pour les éditions Albin-Michel, qui portent depuis un demi-siècle déjà leurs regards au-delà des frontières.

Fondées en 1901 par Albin Michel, elles vont renouveler le monde des livres dans la première moitié du siècle, puis se développer sous l’impulsion de Francis Esménard à partir des années 1980, jusqu’à constituer aujourd’hui le quatrième groupe français d’édition. Dans la fin des années 1970, Ivan Nabokov, neveu de l’écrivain, va diriger le domaine étranger. La collection « Grandes Traductions », créée peu après la Libération, va sous sa direction s’enrichir fortement. Et si la maison Albin-Michel, comme Robert Laffont, avec laquelle elle sera d’ailleurs associée dans une diffusion commune dans les années 1960, accumule des romans étrangers à succès, on n’oublie pas de constituer un catalogue d’auteurs. Ainsi vont voisiner quelques Prix Nobel de Littérature issus de ce laboratoire des langues de la rue Huyghens : Elias Canetti, Camilo José Cela, V.S. Naipaul, vont compléter un catalogue où l’on trouve déjà Samuel Joseph Agnon, Kawabata Yasunari, Miguel Angel Asturias. C’était il y quarante ans, et il y aura bientôt la sud-africaine Nadine Gordimer, mais en attendant c’est une autre romancière de langue anglaise, futur Prix Nobel 1995, qui vient assurer avec un succès jamais démenti la présence des romancières étrangères.

Doris Lessing est née anglaise en Inde, a vécu longtemps en Afrique australe ; c’est cette enfance et cette jeunesse dans des pays sous domination blanche et idéologie raciale, qu’elle relate dans son Carnet d’or, un roman publié en Angleterre en 1963, et en 1976 en français, qui vient porter auprès de nombreux publics l’univers des romancières anglo-saxonnes. Ainsi Doris Lessing ajoute sa voix à celle de Jane Austen, George Eliot, et des contemporaines Virginia Woolf et Katherine Mansfield. Le Carnet d’or, comme les romans de Marguerite Yourcenar ou de Marguerite Duras, restera de nombreuses années parmi nos meilleures ventes. Après 1980, Albin-Michel et ses « Grandes Traductions » n’en resteront pas là ; nous leur devrons la lecture de John Mac Gahern, d’Alessandro Baricco, mais c’est par-dessus tout la découverte du hongrois Sandor Marai que nous devons à la maison.

Doris Lessing est née anglaise en Inde, a vécu longtemps en Afrique australe ; c’est cette enfance et cette jeunesse dans des pays sous domination blanche et idéologie raciale, qu’elle relate dans son Carnet d’or, un roman publié en Angleterre en 1963, et en 1976 en français, qui vient porter auprès de nombreux publics l’univers des romancières anglo-saxonnes. Ainsi Doris Lessing ajoute sa voix à celle de Jane Austen, George Eliot, et des contemporaines Virginia Woolf et Katherine Mansfield. Le Carnet d’or, comme les romans de Marguerite Yourcenar ou de Marguerite Duras, restera de nombreuses années parmi nos meilleures ventes. Après 1980, Albin-Michel et ses « Grandes Traductions » n’en resteront pas là ; nous leur devrons la lecture de John Mac Gahern, d’Alessandro Baricco, mais c’est par-dessus tout la découverte du hongrois Sandor Marai que nous devons à la maison.

Au siècle d’Hugo et de Flaubert, s’invente et s’organise l’édition moderne. La maison Calmann-Lévy est fondée par Michel et Calmann (Kalmus) Lévy en 1836, alors qu’ils ont moins de vingt ans. Après spoliation de la famille par l’occupant en 1943, elle devient temporairement les éditions Balzac, un comble pour une maison qui marqua son empreinte au siècle des grands mouvements littéraires, en publiant Madame Bovary de Flaubert ou Le Père Goriot du grand Honoré ! On évoque parfois l’inventivité des frères Lévy, par exemple pour rendre le livre le plus disponible pour tous (le livre à 1 franc en 1858, ancêtre du livre de poche), mais on oublie trop souvent le rôle de la maison au 20ème siècle dans les lettres étrangères. La collection « Traduit de ». Alors que la maison redevient Calmann-Levy en 1945, la famille propriétaire va proposer l’œuvre de grands auteurs tels qu’Arthur Schnitzler, Joseph Roth, Ernst Wiechert, Knut Hamsun. Sur nos tables, à Ombres blanches, ces auteurs figurent en bonne place. Jetons un voile discret sur l’attitude du romancier norvégien et sa collaboration avec l’occupant allemand, et souvenons-nous plutôt de ses romans La Faim, Le Dernier chapitre ou Vagabonds. On peut lui préférer Hermann Hesse, l’auteur vedette du catalogue, écrivain allemand anti-nazi et premier Prix Nobel en 1946 après le désastre. Le romancier, l’orientaliste, est admiré par une nouvelle génération, celle de la contre-culture ou du mouvement hippie. Le « roman de formation » Le Loup des steppes ou la contre-utopie Le Jeu des perles de verre sont des « long-seller » de cette époque où Hesse est l’auteur le plus vendu dans le monde.

Anaïs Nin

La maison des frères Lévy était sur la rive droite, rue Auber. Les bureaux ont dû rester classés, c’était un cabinet-bibliothèque en bois verni à l’escalier en colimaçon, comme on devait en trouver si souvent dans Paris. A l’époque des romantiques et encore au temps des parnassiens, on trouvait sur la même rive de la Seine, contre la Comédie-Française, la plus ancienne officine d’édition de Paris, qui depuis 1703 avait édité et vendu Voltaire et Rousseau. Pierre-Victor Stock reprit cette maison familiale en 1885, en fit un des bastions du dreyfusisme, et pratiqua les lettres étrangères dès après la première guerre mondiale avec ce qui deviendrait l’un des hauts-lieux de la traduction, le « Cabinet cosmopolite ». Dans les années 1930, la maison fut co-dirigée par Jacques Chardonne, qui dut l’abandonner à la Libération pour cause de collaboration active. C’est à partir de ce moment qu’André Bay, jeune éditeur de trente ans, reprit les rennes de Stock et refonda la collection en « Nouveau Cabinet Cosmopolite ». Les tables d’Ombres blanches sont riches des couvertures rose vif de ce domaine, dans lequel on trouve aussi bien toute l’œuvre de Jorge Amado que celles de Isaac Bashevis Singer, les premières traductions de l’indien Salman Rushdie ou celles du sud-africain André Brink. Souvent, ces romanciers font l’objet d’invitations par Bernard Pivot, et deviennent des personnages pour l’émission Apostrophes, ardente chambre d’écho pour les livres. Mais ce sont surtout les romancières, particulièrement de langue anglaise, qui trouvent, comme Doris Lessing, lectrices et lecteurs dans ces temps de militantisme féministe : Virginia Woolf, Vita Sackville-West, Carson Mac Cullers, Katherine Mansfield, Joyce Carol Oates, Sigrid Undset, Selma Lagerlöf. Plus encore, c’est Anaïs Nin qui fait connaitre la collection, avec son journal en sept volumes, ses récits autobiographiques, et ses livres Venus erotica et Les Petits oiseaux, tous deux immenses succès. Les œuvres sont un temps partagées avec les Editions des Femmes, lancées en 1972 par les militantes du MLF. Et quelle que soit la maison d’accueil, il faut souligner la fin presque définitive d’une censure qui pesait sur les textes à caractère érotique ou pornographique. Les temps sont plus adaptés pour Eric Losfeld ou Jean-Jacques Pauvert, mais les procès sont presque venus à bout des deux éditeurs ! Il reste à saluer leur ténacité et celle leurs avocats !

Revenons aux traductions, et constatons bien des oublis : celui des éditions Plon et de leur collection « Feux Croisés », édifiée dans les années 1930, puis abandonnée au début des années 1960, avant d’être réactivée par Ivan Nabokov. Flammarion, de son côté, sut accueillir Saul Bellow ou Tarjei Vesaas. Quant à Fayard, après des années 1930 exploratrices (la collection « Univers » abrita entre autres La Montagne magique de Thomas Mann), elle abandonna la littérature étrangère, Claude Durand en entreprit la reconquête après 1983. Nouveau président de la maison plus que centenaire Arthème Fayard, propriété d’Hachette et de Lagardère, le transfuge du Seuil assura ce renouveau en emmenant avec lui rue des Saints-Pères Alexandre Soljenitsyne et Ismaël Kadaré, et en ouvrant son domaine à tous les « univers ». Il fallait un « spécialiste », ce fut Jean-Bernard Blandenier, traducteur de Nabokov, qui se mit à la manœuvre, avant de mourir prématurément.

Lorsque Verdier installe son projet dans le hameau de Villemagne, les éditions Robert Laffont ne sont pas loin d’être reprises. Ce sera fait en 1990, par le Groupe de la Cité. Armand Pierhal ici, Ivan Nabokov là, André Bay ailleurs furent ainsi quelques-uns de ces artisans pour le compte de très grandes maisons, dont ils n’étaient que les collaborateurs. De plus en plus ces maisons deviendraient des filiales de groupes, Hachette en 1981, Editis vingt ans après. Et encore et encore, la croissance des groupes se faisait de façon externe, en absorbant, en habillant, en déshabillant…

Dans cet univers des romans étrangers, nous nous souvenons mieux désormais de ce dont nous avons hérité, en tant que libraires, en tant que lecteurs. Il est temps, après ces deux précédents épisodes, de revenir vers des projets plus personnels, des aventures éditoriales à la fois ambitieuses et modestes, surprenantes, audacieuses, périlleuses aussi. L’histoire de l’édition est aussi celles de ces personnalités singulières. La guerre, la fin de la guerre, les nouveaux conflits, Cambodge, Algérie, Viêt-Nam, les idéologies, ont fait pousser des convictions, des engagements. Nous en retrouverons demain quelques-uns.

Variation 3

Par Gilles Hanus

Dans son geste le plus intérieur, le plus intime, la philosophie s’est toujours considérée elle-même comme une force de transformation. Reléguée par les uns (Marx, par exemple) à l’impuissance théorique, par les autres (Auguste Comte) aux délires de l’imagination métaphysique, à la fantaisie, voire au bavardage (Calliclès, dans le Gorgias de Platon), elle a usé, pour parler de son propre effet – de son origine comme de son but – des images et des notions de conversion (Husserl et Sartre, après la tradition platonicienne), de réforme (Spinoza), de révolution (Kant), de métamorphose (Sartre, à nouveau), de naissance (Socrate), de radicalité (Marx), de renversement de toutes les valeurs (Nietzsche). Elle a prétendu qu’en acceptant de courir le risque de penser, l’homme se modifiait profondément, créant sa propre parole, aux antipodes de celle que nous ne cessons la plupart du temps de ressasser à l’unisson avec le monde et, notamment, avec le monde social, lieu de discours figés plutôt que de parole vive.

Le monde social est saturé de réponses, semblables aux ombres de la caverne de Platon, qu’on nous somme de choisir, toutes affaires cessantes. Il oublie, faute de temps, sous la pression des événements, les questions auxquelles elles répondent. A l’urgence des situations, la philosophie oppose celle de l’interrogation radicale non parce qu’elle se désintéresse de celles-ci, mais bien plutôt parce qu’elle prétend s’y intéresser vraiment.

L'autre photo du jour

Corbières-Matin année 25

Le Banquet fête cette année son vingt-cinquième anniversaire. Et Corbières-Matin avec, qui accompagna, dès 1995, les journées du Banquet. On connait l’histoire : pendant les quatre premières années, la machine à impression numérique installée dans les salles de classes de l’école communale, la rédaction effervescente, la distribution à l’aube dans tous les villages des Corbières. Il fallut ensuite attendre le numérique et ses savanes sauvages pour que l’aventure reprenne.

Pour saluer ces prémices, nous vous proposons cette année de relire quelques uns des grands articles parus dans la version papier, entre 1995 et 1998. Aujourd’hui, le portrait d’un cher trompettiste du hameau de Villemagne, par Philippe Rochette…

Bibliothèque

Dans toutes les bibliothèques du monde, dans toutes les langues du monde, les livres sont traversés par des histoires de transformation. Chaque jour, un extrait d’un de ces livres d’une de ces bibliothèques.

Céline Minard : « Se défaire, se transformer… »

La narratrice du Grand Jeu, le roman de Céline Minard paru en 2016 chez Rivages, s’impose un isolement radical. Installée dans un refuge de haute montagne accroché à un piton rocheux, elle tente de répondre à une question : comment vivre en se défaisant de tous ses liens, loin de ses semblables et de la société qu’ils forment ? Confrontée à l’épreuve quotidienne d’éléments hostiles qui transforment son rapport au vivant, elle croise la route de la nonne Dongbin, une ermite qui bouleverse ses plans et bouscule son expérience par les interrogations que sa présence inattendue soulève.

« Et si ça se trouve ? »

Est-ce que tu es en train de contrevenir à la promesse que tu t’es faite, oui ou non ?

Si tu n’es pas en train de contrevenir à cette promesse, la nonne Dongbin n’est ni une ingrate, ni une imbécile, ni une envieuse. Et si ça se trouve ? Et si ça pouvait se trouver, pourquoi ne pas l’accepter ? Ma promesse en est-elle vraiment menacée ? Le climat a-t-il changé ? L’environnement s’est-il transformé ? La roche, la pelouse, l’altitude ? Mon isolement est-il moins grand depuis que j’ai remarqué les pratiques de la nonne sur mon territoire ? Pourtant j’ai également remarqué les pratiques matinales des gros-becs, celles des isards, je sais où et quand ils vont boire, je sais que les truites ne mangent pas de limaces, j’ai surpris des appels nocturnes entre chevreuils, l’effraie qui hulule la nuit entre trois heures quinze et quatre heures dix, je connais la planque de deux ou trois crapauds, sans compter les fraisiers, les framboisiers, les coins à girolles et à cèpes, car pousser et faufiler son mycélium entre les racines, c’est aussi une pratique, n’est-ce pas ? J’ai remarqué ces vivants autour de moi, la façon dont ils s’étirent, se déplacent, s’abreuvent, se nourrissent et font du bruit, en quoi le fait d’avoir entendu un concert de gong, partagé une vire, observé une déjection, écouté la parole d’un humain, en quoi cela nuirait-il à ma méthode ? L’isolement, qu’est-ce que c’est ? C’est n’avoir pas la perspective d’un secours. Est-ce que la nonne Dongbin me porterait secours si j’étais en danger ? C’est indécidable. Ce qui ne l’est pas c’est que je penserais qu’elle pouvait le faire. De la même façon qu’il n’y a pas de non-relation entre humains, je ne pourrais pas m’en empêcher, je penserais à la nonne comme à quelqu’un de possiblement secourable. Serais-je assez cohérente pour supporter sans amertume, sans tristesse, qu’elle ne me porte pas secours si elle était en mesure de le faire ? Est-ce qu’on n’est pas capable de demander de l’aide à un crapaud quand les circonstances s’y prêtent ? Est-ce qu’on ne supplierait pas un ruisseau de se détourner si on a soif, les deux jambes cassées ? Est-ce qu’on ne se met pas à prier dans les dernières extrémités ? Hors de toute rationalité, de toute sagesse ? En quoi cette adresse et cette prière réduisent-elles l’isolement ? Elles le creusent.

Est-ce que la sagesse serait de supporter sans amertume ni tristesse que la promesse implicite de la relation humaine ne soit pas tenue ?

Est-ce que tu supporterais de ne pas porter secours à la nonne Dongbin ? Absolument pas. Pourquoi m’en abstiendrais-je ? On porte secours à son ennemi lui-même lorsqu’on n’est pas en train de l’assassiner. La seule sagesse ici serait de le supporter seulement si je ne peux pas lui porter secours. S’il ne m’appartient pas de le faire. Deux difficultés : estimer le danger, estimer le remède. Savoir si le danger est réel, savoir s’il est à ma portée d’y remédier. Combien de vies ont-elles été enchâssées dans le chantage en raison d’erreur dans ces deux estimations (volontaires ou non) ? Des milliards, passées et à venir. La liberté est là : on ne sauve personne. Il n’y a personne à sauver. Aucune rancune à avoir envers le ruisseau qui ne se détourne pas, envers la nonne qui ne tend pas sa main, qui ne descend pas te repêcher cassée sur ton rocher pointu, qui ne te tire pas du vide.

Le vide est une étude personnelle.

« Nous venions de nous rencontrer… »

J’ai trouvé Dongbin dans les pêches, en plein jour, la bouche regorgeant de chair et de jus clair, bourrée comme un coing.

J’ai trouvé Dongbin dans les pêches, en plein jour, la bouche regorgeant de chair et de jus clair, bourrée comme un coing.

Elle mangeait en hochant la tête assise sur mes caisses de rhum et, de temps en temps, elle répondait quelque chose aux bambous qui s’agitaient. Je l’ai regardée faire, plisser son visage, verser l’alcool dans six coupes évasées, posées sur la caisse devant elle, les remplir à ras bord, tâter les fruits, remuer la tête, bouger les lèvres. Je l’ai vue saisir une pêche et la dépiauter, deux incisions du bout de l’ongle auriculaire, une seule traction, la peau intacte est tombée au sol et le fruit a flotté devant ses yeux, pâle comme un cul qui n’a jamais vu le soleil. Elle a mordu dedans avec une telle sauvagerie qu’un frisson m’a traversée jusqu’aux doigts de pied. Le jus coulait sur son menton, elle mangeait avidement mais sans s’en rendre compte, captivée par ce qu’elle avait l’air d’entendre. Il y avait une petite montagne de noyaux à ses pieds. En regardant mieux, j’ai vu six autres montagnes identiques, en six places rapprochées disséminées en ligne suivant la courbe du ruisseau que les bambous bordaient. Derrière ces tas, il y avait une longue tige verte et droite parmi trois ou quatre qui ployaient légèrement vers le cours de l’eau. Elle buvait les coupes les unes après les autres en se déplaçant le long de cette ligne. Devant chacun des tas, en face du bambou droit, elle levait la coupe au-dessus de sa tête avant de l’avaler d’un coup. Puis elle tendait la coupe vide, attendait un peu, et partait la reposer sur la caisse de rhum avant de se saisir de la suivante.

J’ai regardé le manège complet, six allers-retours, durant lesquels elle ne fit pas mine de m’avoir vue. Et alors qu’elle retournait poser la sixième coupe, elle attrapa une pêche et me la lança en pleine figure. La pêche éclata durement sur mon nez et ma bouche, je sentis sa peau craquer, sa chair s’écraser contre la mienne, le noyau heurter mes dents. Parce qu’il m’était impossible de savoir durant cet instant si c’était mon visage ou bien le fruit qui s’en trouvait broyé, ma rencontre me réveilla. Je ne peux pas le dire autrement. J’étais dans un certain état de conscience, je regardais Dongbin dans les bambous, le monde était à plat dans ses repères, mon esprit dans mon corps, le temps passait, et le fruit jeté fit tout exploser. Sa chair était comme la mienne, sa peau, sa structure, son poids. Il était là de la même façon que moi, petit, rond, lancé, rien, plein. Pareil. Nous venions de nous rencontrer, et cette occasion était pour l’un et pour l’autre celle de se défaire, de se transformer, de changer de plan et d’état d’être. Je l’ai mangé en sentant qu’il me mangeait lui aussi, d’une autre façon, la même. J’ai pris mon temps. Puis le noyau dans la bouche, je suis passée, j’ai regardé le monde, le même, rien à voir, et j’ai commencé à entendre les frémissements.

Céline Minard, Le Grand Jeu, éditions Rivages Poche. 186 pages. 7,80 euros.

Céline Minard a été lauréate du prix du Livre Inter 2014 pour « Faillir être flingué » (Rivages). Elle était l’invitée des Rencontres de la librairie Le Nom de l’Homme à la Maison du Banquet et des Générations de Lagrasse le 29 juin dernier pour la parution de son nouveau roman, « Bacchantes », toujours chez Rivages. Elle figurait également parmi les auteurs invités au Banquet d’été 2017.

Ils seront là pour les vendanges...

L’hiver dernier, et pour fêter le centième anniversaire de la première guerre mondiale, l’atelier de cinéma documentaire de la Maison du Banquet de Lagrasse a réalisé un film sur la vie au village pendant ce conflit : l’absence des hommes, la vie quotidienne, les premiers disparus et, à l’armistice, les chemins de mémoire jusqu’à l’érection du Monument aux morts…

Aujourd’hui, troisième épisode.

SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX…

![]() FACEBOOK : La Maison du Banquet et des générations / Le Banquet du Livre

FACEBOOK : La Maison du Banquet et des générations / Le Banquet du Livre

![]() TWITTER : @Banquetdulivre

TWITTER : @Banquetdulivre

PROGRAMME DU LUNDI

9h : La diversité de la garrigue : balade avec Catie Lépagnole. (rdv à l’abbaye)

9h15 : Rebonds. avec Barbara Stiegler (Récantou, Porte de l’eau)

9h30 : Atelier cinéma, autour des films d’Alain Guiraudie, avec Jacques Comets et Stéphane Habib.

10h : Muthos et logos vont en bateau. Dominique Larroque et Françoise Valon mêlent la littérature grecque et la Philosophie. (école du village)

11h30 : Entre pages. Jacques Bonnaffé, visite à voix haute entre les tables de la librairie.

12h30 : Conversations avec l’histoire. Patrick Boucheron, place de la halle.

14h30 : Lire Verdier. Atelier lecture, avec Mélanie Traversier.

15h15 : Arrêt provisoire. Lectures de Jacques Bonnaffé.

16h : Triple voix. avec Lucien Raphmaj, SMITH et Jean-Philippe Uzan. La Cellule Cosmiel.

17h45 : La Criée Verdier

18h : Catherine Coquio, Transformer le monde où y croire ?

19h19 : Romain Bertrand, Qui a fait le tour de quoi ? : 20 mn avec Magellan.

21h30 : Lecture, Mélanie Traversier, Bas la place y’a personne, Dolores Prato (extraits)

ARCHIVES