n° 103

mercredi 7 août 2019

édito

On ne voudrait pas se répéter, mais ce Banquet 2019 rebondit depuis vendredi dernier, comme une balle multicolore et légère, de petits bonheurs en belles surprises. Bien sûr, la qualité des intervenants – nouveaux ou habitués – y est pour beaucoup. Les anciens continuent d’élargir leurs audaces. Les nouveaux expriment le plus souvent leur surprise, et le sentiment qu’ils découvrent ici, dans ce pli de l’Orbieu, un lieu unique où ils pourraient bien tenter ce à quoi ils ne croyaient plus, ces projets que les institutions dans lesquels – bien obligés – ils évoluent, les découragent de poursuivre.

La création promise et annoncée dans l’abbaye de Lagrasse d’un Centre Culturel de Rencontres autour du livre et de la pensée, appuyée sur l’expérience du Marque-Page, devra tenir compte de ces possibles. À créer une institution comme les autres, on se condamnerait à perdre toute la force de notre désordre actuel. Mais si l’on arrive, au moins sur le temps de l’été, à préserver la liberté enthousiaste et créative de ce Banquet, de cette semaine magique où les gens s’écoutent comme nulle part ailleurs, alors il se pourrait bien qu’on soit là pour longtemps, tous et pas encore assez…

La photo du jour

La photo du jour est une photo de la veille. Mais il y a bien longtemps que la question des frontières entre le jour d’avant et celui d’après se pose au Banquet. Regardez attentivement les yeux des visiteurs, tôt le matin, et vous verrez que certains travaillent plus que d’autres à percer cette énigme. Quoi que l’on fasse, c’est toujours le lendemain de la veille.

Bref, Idriss est arrivé : Idriss Bigou-Gilles, photographe officiel du Banquet (merci aux autres, quand même !) est arrivé d’un périple balinais. Et il a repris ses boitiers et ses portraits d’invités, qui avaient tant marqué l’année passée. Avec comme première cible la fameuse Cellule Cosmiel qu’on ne saurait, vous en conviendrez, mieux représenter…

Le reportage

À quelques mètres de la place du Capitole à Toulouse, la librairie Ombres Blanches est une des principales institutions culturelles de la ville rose. Depuis vingt ans, Ombres Blanches est aussi, grâce à l’amitié et à l’engagement de Martine et Christian Thorel et de leur équipe, un des partenaires majeurs du Banquet du Livre de Lagrasse. Il s’agit pour eux de proposer sous la grande voûte du cellier de l’abbaye une immense librairie éphémère, qui durera ce que dure le Banquet. À la question « Est-ce bien raisonnable ? », la réponse est non. Car, on le sait moins, la librairie du Banquet est aussi un soutien capital pour le financement de la manifestation : en abandonnant au Marque-Page la part la plus importante de sa marge, Ombres Blanches nous permet ni plus ni moins de boucler notre budget…

C’est l’étrange chic du Banquet d’été : offrir aux visiteurs, depuis plus de dix ans, deux librairies – des vraies librairies, avec du fonds, et des milliers de livres. Car au dessus du bistrot, la librairie Le Nom de l’Homme, librairie permanente de la Maison du banquet et des générations, rajoute son offre originale. Pour ce Banquet, la librairie propose aussi, pour la première fois, l’intégralité du fonds disponible des éditions Verdier, un rayon philosophie et littérature antique, l’univers du roman noir et policier, et dans la cour, une tente entière dédiée à la littérature jeunesse.

Samuel Péricaud, d’Ombres Blanches, et Aline Costella, responsable du Nom de l’Homme, reviennent sur cette offre exceptionnelle…

Photo d'identité

Valérie Poullet : « J’ai perdu le héron… »

Sur la photo, le couple à l’arrière-plan et leurs deux enfants. Antoine, 32 ans aujourd’hui, juché sur le comptoir de la cuisine, « toujours très sérieux », observe sa mère. Assis, les coudes sur la table, Arthur le cadet, 29 ans cette année. Il y a vingt ans, lorsque la photo a été prise, la cuisine avait déjà été réaménagée. « En fait, rappelle Valérie, c’est toute la maison que nous avions transformée. Nous avons beaucoup travaillé ».

Valérie Poullet, médecin, s’installe à Lagrasse en 1988. Alain Regnault, son compagnon et père de ses enfants, venait de trouver un emploi sur le Canal du Midi. Fort de son expérience de marin, il avait obtenu la responsabilité de bases de tourisme fluvial. « Nous avons beaucoup, beaucoup travaillé », insiste Valérie.

Depuis que cette image a été publiée dans Corbières-Matin, sa vie a changé. Beaucoup, beaucoup changé. Alain a quitté le foyer. D’abord associée à l’autre médecin du village, elle a pris son indépendance et fondé son propre cabinet. Elle a quitté les rives de l’Orbieu pour exercer sur la Promenade. « J’ai perdu le héron que je voyais tous les matins au bord de la rivière ».

Aujourd’hui, elle a vue sur la boulangerie et la pharmacie. Elle reçoit ses patients le matin uniquement. Au cabinet. Sur rendez-vous. Elle n’effectue plus de visites. Atteinte d’une maladie qui ne lui permet plus de travailler toute la journée, Valérie a dû adapter sa pratique. Elle a repris son activité en mi-temps thérapeutique après un an et demi d’interruption. « J’ai su, pendant cette période, ce que signifiait la solidarité villageoise ».

Aujourd’hui, Valérie regarde « devant, pas derrière ». Les enfants, malgré la distance géographique, ne sont en réalité jamais très loin. Antoine travaille dans le design à Paris. Arthur termine sa médecine à Strasbourg où il peaufine un doctorat. Et le papa, lui, se rapproche. « Il revient. Nous nous retrouvons de temps en temps », glisse Valérie.

Dès qu’on l’interroge sur l’évolution de sa profession en milieu rural, le ton change. « En vingt ans, l’Etat a lâché beaucoup de choses dans le monde rural et le milieu médical n’a pas été épargné », déplore-t-elle. Déserts médicaux, déficit de spécialistes dans les villes proches… « Si on commence sur ce terrain… », Valérie aurait beaucoup à dire. Elle qui, par sa profession, pénètre dans l’intimité des familles et connaît leurs difficultés, dresse un constat amer : « Ici, il n’y a jamais eu beaucoup d’argent. Les gens des Corbières ne sont pas riches. Ils mangent du sanglier, ce n’est pas pour rien. Ils ne chassent pas que pour le plaisir. Et nous avons de surcroît assisté ces vingt dernières années à une aggravation de la pauvreté du monde rural ». Une réalité qui la met en colère.

Sous les pins de Pech-Latt

Aussi, très tôt, Valérie a encouragé ses enfants à « aller voir ailleurs », découvrir de nouveaux horizons. « Antoine et Arthur, oui, ils sont lagrassiens ! Ils sont nés ici, ont grandi ici, sont allés à l’école, à Lagrasse ils ont leurs copains d’enfance. Mais avec leur père, nous les avons poussés dehors pour qu’ils connaissent autre chose ».

Valérie est convaincue que la situation de la ruralité ne va pas aller en s’améliorant. « Il y a vingt ans j’employais trois personnes : une secrétaire au cabinet et deux nounous pour la garde des enfants car Alain et moi étions très occupés. Aujourd’hui, je n’emploie plus personne ».

Formée à Paris, la doctoresse de Lagrasse ne regrette cependant rien de son installation dans les Corbières. « Je suis venue ici pour me planquer ! Me mettre à l’abri du système. Et j’ai retrouvé dans ces paysages un Sud proche de la Provence de ma grand-mère ». Ce Sud, elle en respire les essences et en cultive la terre lorsqu’elle s’adonne à son autre passion, le jardinage, « sous les pins de Pech-Latt » où elle possède un terrain.

Entourée d’Audois qu’elle sait « attentifs et tolérants », Valérie ne renonce pas à une médecine de proximité en milieu rural. Son handicap ne la décourage pas. « J’ai 64 ans. De tout le secteur médical, je suis la plus jeune ! Il n’est pas question que je m’arrête. Mes patients comptent sur moi… » Comme on sait, à Lagrasse, pouvoir compter sur elle.

Et Antoine, de quoi se souvient-il ? « A vrai dire, j’avais un peu oublié cette photo. Je ne me revois pas, enfant, au moment de la prise de vue. Mais le fait que vous m’interrogiez réveille le souvenir… »

Sérieux Antoine ? Il confirme. « Je vois ce que maman veut dire. Elle doit faire allusion à mon côté très adulte, réfléchi. A douze ans, j’étais dans l’analyse et je dessinais beaucoup. C’était une activité solitaire et silencieuse qui devait me donner cette apparence de sérieux ».

Mais le déclic, dans la jeunesse d’Antoine, vient d’ailleurs. D’un intérêt tout particulier que l’enfant porte au monde de… l’automobile. « Pour moi, qui vivais dans un monde rural reculé, les voitures étaient une image de la ville. Avec la fréquentation touristique, j’en voyais beaucoup. Et j’ai commencé à les dessiner, ce qui constitue un exercice plus complexe qu’il n’y paraît ».

Après le lycée, Antoine veut continuer à dessiner. Dessin + voiture = une école de design où il pourra se spécialiser dans le design automobile. Cinq ans d’études à Paris et puis… la panne. Antoine cale. « Je ne me voyais pas vivre dans le milieu de l’industrie. Ce n’était pas la vie à laquelle j’aspirais ». Après une activité de free-lance, toujours dans le design, Antoine tente maintenant la voie singulière du « design d’expérience ». En parallèle, il dessine toujours, engagé dans « une démarche artistique » dont il voudrait faire un jour « quelque chose ».

Pour Antoine, le temps de la transformation se poursuit avec en toile de fond les paysages de ses Corbières natales : « Lagrasse est pour moi un grand dilemme. Je ne voulais pas vivre à Paris. Ce sont les études qui m’y ont poussé. J’ai la chance immense d’être né ici. Avoir connu l’ambiance des familles dans la communauté villageoise est un privilège. J’y reste très attaché. Je viens à Lagrasse pour me ressourcer. C’est pour moi un lieu très inspirant ».

Mais alors, vraiment sérieux tout le temps, l’artiste-designer ? « Sauf quand il déconne », rectifiait son père Alain il y a vingt ans. « Il a raison ! En fait, mais c’est peut-être un peu prétentieux de dire ça, j’ai un imaginaire immense. Le rire et l’humour m’ont sauvé la vie ! »

Serge Bonnery

40 ans d'édition

Le Banquet célèbre cette année, avec une grande exposition, le quarantième anniversaire des éditions Verdier. En 1979, naissait ainsi, sur les bords de l’Alsou, une des maisons d’édition les plus importantes de notre époque. Le monde du livre et de sa distribution était alors bien différent de ce que nous connaissons aujourd’hui. Christian Thorel revient pour nous, toute cette semaine, sur ces quarante années qui ont vu le paysage éditorial et le monde de la librairie se bouleverser.

5-La guerre est finie ?

Maurice Nadeau, centenaire éternel, est un des arpenteurs les plus engagés du vingtième siècle. Comment ne pas rester éblouis par le travail et l’inventivité de cet homme ! Extraits du recueil d’entretiens avec Laure Adler, Le Chemin de la vie (Verdier, 2011), à la question : Pourquoi le travail d’éditeur t’intéressait-il ?, la voix de Maurice Nadeau, 95 ans : D’abord pour les rapports avec les auteurs. J’ai toujours aimé rencontrer les gens. Dans les années cinquante, j’aidais Clarisse Francillon, qui venait d’ouvrir une petite maison d’édition, rue des Quatre-Vents. Elle était très amie avec Max-Paul Fouchet. Ce dernier, retour des Etats-Unis, nous parle d’un livre dont on parle beaucoup là-bas : Under the volcano. Clarisse est convaincue qu’on doit publier ce roman en français, mais le texte est difficile, il nous faut être exigeant avec la traduction (…). Une coédition du Club français du livre et de Corrêa est mise sur pied. (…) Ma carrière d’éditeur commence au Pavois avec Les Jours de notre mort, de David Rousset, continue chez Corrêa, toujours avec la collection « Le Chemin de la vie » Je cherche à y publier des jeunes. Viennent à moi des gens qui sont un peu perdus, qui n’osent pas aller vers les grandes maisons. Durant ces années, je continue à travailler à Combat, j’y tiens une rubrique, y écris des articles de critique littéraire…

Quelques secondes d’entretien pour donner des sens à sa vie, pour représenter un travail qui consistait à vouloir embrasser le monde : rencontrer les gens, porter des textes, traduire avec exigence, publier des jeunes, écrire, lire et « critiquer ». C’est cela l’édition. Rester en éveil et actif, Maurice Nadeau fut tout cela depuis les années trente jusqu’en 2013, l’année de sa mort. Qu’il confrontât son lecteur au texte de Sade, aux romans de Flaubert, ou qu’il fît pour lui le récit des groupes surréalistes, des amours fous et des ruptures, qu’il fût engagé dans la Résistance ou dans le journalisme (lire les mille pages d’articles récemment réunis de Combat par la maison qui porte son nom !), Maurice Nadeau fut un incessant intercesseur. Passeur de textes, ainsi qu’on dénomme désormais par cette pirouette de vocabulaire le métier d’éditer, il le fut plus pour le compte des auteurs et des lecteurs que pour celui des maisons qui l’accueillirent. Avant 1978, date à laquelle Denoël rompit son contrat avec lui, Maurice Nadeau fut en effet plus (ce que permet l’anglais pour distinguer deux fonctions du métier) un editor qu’un publisher. Le texte à éditer, avant l’économie de la maison à gérer. C’est ainsi qu’après Corrêa, que dirigeait Edmond Buchet, où il publia Malcolm Lowry, Lawrence Durrell et Henry Miller, et avant de risquer sa vie dans l’aventure de la Quinzaine, il inventa les Lettres Nouvelles, revue et collection, qui trouvèrent un gite chez Julliard puis Denoël. C’est là, entre 1954 et 1978, que l’on a pu découvrir Bruno Schulz, Witold Gombrowicz, Arno Schmidt, Stig Dagerman, Leonardo Sciascia, les premières traductions de Walter Benjamin, mais aussi Jean Douassot (Fred Deux), Hector Bianciotti et surtout Georges Perec, dont Nadeau fut le premier éditeur. Nous voilà rendus à 1979. Le journaliste Nadeau, l’écrivain, l’homme des critiques et des revues devient l’éditeur à la double fonction et multiplie les réussites et les échecs, autant que les dettes. Depuis son départ de Denoël, Leonardo Sciascia et Kenneth White lui restent fidèles, il conserve John Hawkes, il découvre John Maxwell Coetzee, futur grand Nobel. Et chez les jeunes français, il va publier le premier livre de Michel Houellebecq et surtout les quatre premiers de Mathieu Riboulet.

Quelques secondes d’entretien pour donner des sens à sa vie, pour représenter un travail qui consistait à vouloir embrasser le monde : rencontrer les gens, porter des textes, traduire avec exigence, publier des jeunes, écrire, lire et « critiquer ». C’est cela l’édition. Rester en éveil et actif, Maurice Nadeau fut tout cela depuis les années trente jusqu’en 2013, l’année de sa mort. Qu’il confrontât son lecteur au texte de Sade, aux romans de Flaubert, ou qu’il fît pour lui le récit des groupes surréalistes, des amours fous et des ruptures, qu’il fût engagé dans la Résistance ou dans le journalisme (lire les mille pages d’articles récemment réunis de Combat par la maison qui porte son nom !), Maurice Nadeau fut un incessant intercesseur. Passeur de textes, ainsi qu’on dénomme désormais par cette pirouette de vocabulaire le métier d’éditer, il le fut plus pour le compte des auteurs et des lecteurs que pour celui des maisons qui l’accueillirent. Avant 1978, date à laquelle Denoël rompit son contrat avec lui, Maurice Nadeau fut en effet plus (ce que permet l’anglais pour distinguer deux fonctions du métier) un editor qu’un publisher. Le texte à éditer, avant l’économie de la maison à gérer. C’est ainsi qu’après Corrêa, que dirigeait Edmond Buchet, où il publia Malcolm Lowry, Lawrence Durrell et Henry Miller, et avant de risquer sa vie dans l’aventure de la Quinzaine, il inventa les Lettres Nouvelles, revue et collection, qui trouvèrent un gite chez Julliard puis Denoël. C’est là, entre 1954 et 1978, que l’on a pu découvrir Bruno Schulz, Witold Gombrowicz, Arno Schmidt, Stig Dagerman, Leonardo Sciascia, les premières traductions de Walter Benjamin, mais aussi Jean Douassot (Fred Deux), Hector Bianciotti et surtout Georges Perec, dont Nadeau fut le premier éditeur. Nous voilà rendus à 1979. Le journaliste Nadeau, l’écrivain, l’homme des critiques et des revues devient l’éditeur à la double fonction et multiplie les réussites et les échecs, autant que les dettes. Depuis son départ de Denoël, Leonardo Sciascia et Kenneth White lui restent fidèles, il conserve John Hawkes, il découvre John Maxwell Coetzee, futur grand Nobel. Et chez les jeunes français, il va publier le premier livre de Michel Houellebecq et surtout les quatre premiers de Mathieu Riboulet.

A cette jointure des années 1970 et 1980, nous ne savons encore rien du sort du monde, mais on peut lire des signes annonciateurs. Le communisme est mis à mal dans son acception soviétique, laquelle révèle depuis les années trente et sans discontinuer son visage le plus effroyable. En son temps, après ses rencontres avec Léon Trotsky, son compagnonnage avec Pierre Naville, avec l’affaire Kravtchenko, Maurice Nadeau avait aussi été un « révélateur » de l’horreur stalinienne. Depuis, et après le Nobel de Pasternak, il y a eu Hannah Arendt, Claude Lefort, Cornelius Castoriadis, il y a eu Alexandre Soljenitsyne, les exils, le Goulag, et les dissidents russes. Ces derniers d’un côté, relayés par les médias et par l’édition, les « nouveaux philosophes » qui s’en font l’écho d’un autre, les mouvements politiques à l’Est, après la Tchécoslovaquie, en Pologne, relayés par la revue de François Maspero, L’Alternative, sont autant de coups de bélier dans le rideau de fer. Le mur de Berlin ne peut que céder. « Dans le même temps », le libéralisme « n’en loupe pas une » et organise son emprise future. A l’ouest, les engagements politiques qui suivent le mouvement de 68 vont se dissiper dans la décennie qui suit. La crise de la social-démocratie est entamée. Et les progrès de la technologie sont des anesthésiants de confort. Pour autant, les livres sont encore de papier. Pas encore dématérialisés, mais c’est pour bientôt !

L’espoir maintenant. C’est en 1980 un entretien testamentaire de Jean-Paul Sartre avec Benny Levy. Autour de ces mots, on va trouver ici chez Verdier, l’engagement des fondateurs de la maison. Autour de Benny Levy, il y a les traces de la Gauche prolétarienne, il y a la figure de Sartre, mais surtout la « réponse » à la question juive, les nouvelles questions, l’engagement dans la philosophie de Levinas, dans celle de Maïmonide et dans la langue hébraïque. La collection Les Dix paroles marquent plus que tout ce futur éditorial qui s’appuie sur la tradition. Si le compagnonnage et la dette à la pensée prévalent, il faut aussi apprendre à faire vivre, et cela requiert un certain sérieux, une incontournable éthique de la responsabilité. La vie des lettres, celle de la lettre carrée, un catalogue à venir, sont au prix de la bonne tenue économique de la maison. Editor et publisher, tout cela se tient.

L’espoir maintenant. C’est en 1980 un entretien testamentaire de Jean-Paul Sartre avec Benny Levy. Autour de ces mots, on va trouver ici chez Verdier, l’engagement des fondateurs de la maison. Autour de Benny Levy, il y a les traces de la Gauche prolétarienne, il y a la figure de Sartre, mais surtout la « réponse » à la question juive, les nouvelles questions, l’engagement dans la philosophie de Levinas, dans celle de Maïmonide et dans la langue hébraïque. La collection Les Dix paroles marquent plus que tout ce futur éditorial qui s’appuie sur la tradition. Si le compagnonnage et la dette à la pensée prévalent, il faut aussi apprendre à faire vivre, et cela requiert un certain sérieux, une incontournable éthique de la responsabilité. La vie des lettres, celle de la lettre carrée, un catalogue à venir, sont au prix de la bonne tenue économique de la maison. Editor et publisher, tout cela se tient.

Tout le monde, y compris celui du livre, sent que les choses bougent. La tectonique des plaques est aussi celle des airs ambiants. En littérature comme dans les sciences humaines, il va falloir sortir des dogmes. Le retour de la fiction se profile, le roman policier gagne ses lettres de noblesse, et se politise (Manchette d’abord, puis Vilar, Fajardie, et Daeninckx que nous retrouverons chez Verdier). C’est aussi le temps des grandes collections de science-fiction (Opta, Ailleurs et Demain, Présence du Futur…). Du Nouveau Roman, on conserve mieux Claude Simon qu’Alain Robbe-Grillet. Le mouvement et la revue Tel Quel perdent de leur ampleur, Philippe Sollers quitte Le Seuil et crée la revue L’infini, mais Roland Barthes reste rue Jacob et ses Fragments d’un discours amoureux vont devenir un livre sans âge, succès incontesté des quatre décennies à venir. Sartre, Barthes, Lacan, Aragon disparaissent, Foucault les suit de près. Des univers littéraires ou artistiques tombent en désuétude. On délaisse les surréalistes, on découvre Moscou, Berlin, Vienne au Centre Pompidou.

Le Centre National des Lettres soutient la poésie et le théâtre, et aide à la traduction. Le nombre des publications commence sa croissance. De 18.000 nouveautés en 1979, le secteur de l’édition va passer à 25.000 en 1989, à 35.000 en 1999, et à 68.000 en 2017. L’arithmétique gagne le monde du livre, l’informatique y pourvoie. Les grandes maisons vont vite se restructurer. Lagardère achète Hachette en 1980. Le futur groupe Editis naît des Presses de la Cité et de Havas. La distribution fait sa mutation industrielle. La première décennie après la loi sur le Prix unique du livre est à la concentration. Le modèle de régulation n’y est pour rien, simplement il existe, en haut, un monde qui gagne, celui des groupes financiers. Mais le livre est aussi un métier d’artisans. Il existe donc un monde du bas, et il est actif !

Parmi les premiers effets du mouvement dit d’après-68, il y a le « retour au livre » d’une génération, il y a les explorations des catalogues passés et les ouvertures pionnières vers des horizons nouveaux. Les expériences des uns et des autres, issues de la guerre, servent aux nouveaux éditeurs. L’espoir qui les anime leur fait tenir pour meilleur compte celle de ceux qui ont réussi à faire tenir le cap au bateau. Aussi, depuis 1975 jusqu’au tournant du millénaire, le quart de siècle est celui d’aventures formidables, tout autant que de quelques déconvenues.

On va dans un premier temps les appeler « jeunes éditeurs », et ils feront l’objet d’une première étude en 1986. Puis on les appellera « nouveaux » avant de les qualifier de « petits éditeurs » dans un nouveau rapport en 2007, qui concernera de nouveaux venus, une nouvelle génération. Ils sont désormais dits « indépendants ». Ils sont beaucoup plus nombreux maintenant, et sont un peu tout cela. Ils connaissent depuis bientôt un demi-siècle des problématiques communes, mais ils auront aussi évolué avec un monde en mutation technologique profonde, notamment des conditions de fabrication. En 1980, la souplesse n’est pas encore le mot adéquat pour qualifier la composition des livres. Si l’offset domine depuis moins de dix ans, on imprime encore en typographie. Ceux qui choisissent le métier sont parfois imprimeurs (Le Lérot, Plein-Chant, Imprimerie de Cheyne, Fanlac, Jacques Brémond, ancien des mythiques éditions Robert Morel…), ou connaissent les techniques : Bruno Roy chez Fata Morgana dès 1970 ; en 1980, Georges Monti qui passe de l’imprimerie à l’édition en fondant Le Temps qu’il fait… La plupart de ces nouveaux visages ne vont pas vivre les mains dans l’encre, mais vont faire connaissance avec les impératifs de la fabrication tout autant qu’avec ceux de la diffusion.

En 1980, on dit avoir assisté à un printemps de la petite édition. Plus tard, on compte les naissances, on compte aussi les disparitions : on parle de plus de 800 créations entre 1975 et 1988, et de plus de 300 échecs. On se souvient de maisons exemplaires : Plasma, maison de Léo Ferré, mais surtout de singuliers issus du surréalisme ou de la pataphysique (Pierre Mabille, Benjamin Fondane, André Frédérique), Pandora, la maison de Jacques Bonnet, que l’on connaît ici au Banquet, maison d’accueil d’étrangers, nordiques ou brésiliens, les Editions des Autres, explorateurs du domaine public du 19ème siècle, Le Tout sur le Tout, si attentifs à l’objet-livre, qui permirent de retrouver des auteurs égarés par Gallimard ou le Seuil : Paul Gadenne, Henri Calet, Georges Henein, Pierre Herbart, J.M.A. Paroutaud, et surtout Raymond Guérin, dont la réédition du roman Les Poulpes fascina les lecteurs dès 1983.

Intéressons-nous maintenant à celles et à ceux qui ont résisté. Nous livrerons demain avec eux une nouvelle bataille pour les livres, pour l’indépendance des esprits.

Christian Thorel

Variation 5

Par Gilles Hanus

Transfigurer : faire passer d’une figure à l’autre, aller au-delà de la figure première que revêtait une chose, un événement, une portion du réel. Le préfixe trans- dit les deux choses : à travers ou au-delà. Transfigurer, c’est donc effectuer le trajet d’une figure à une autre, ou bien c’est passer outre, dépasser d’une certaine manière, traverser ou transgresser. La figure dit la forme sous laquelle quelque chose m’apparaît, elle est donc plus qu’une simple forme, car la forme est comme intrinsèque à la chose – elle est la chose en tant qu’elle se distingue de toutes les autres par sa délimitation – alors que la figure lui est, en quelque façon, étrangère. Percevant le monde, nous lui donnons figure. Nous l’envisageons au sens actif de ce terme, lui prêtons un visage ou, pour jouer sur les mots, le configurons. A mes yeux, la figure est plus vaste que l’idée, car elle charrie par-delà les caractéristiques ou déterminations objectives de ce que nous pensons, quelque chose comme une vie singulière. La figure, c’est selon la belle expression de Sartre, un universel singulier ; plus qu’une image, si l’on peut dire, parce que toute image est au fond singulière ; mais aussi, de façon surprenante, plus qu’un concept dont l’universalité coïncide trop souvent avec une abstraction, dans laquelle la chair du réel s’évanouit. Transfigurer pourrait désigner l’acte par lequel nous tâchons de préserver cet universel singulier de sa déchéance en image ou en concept.

L'autre photo du jour

Corbières-Matin année 25

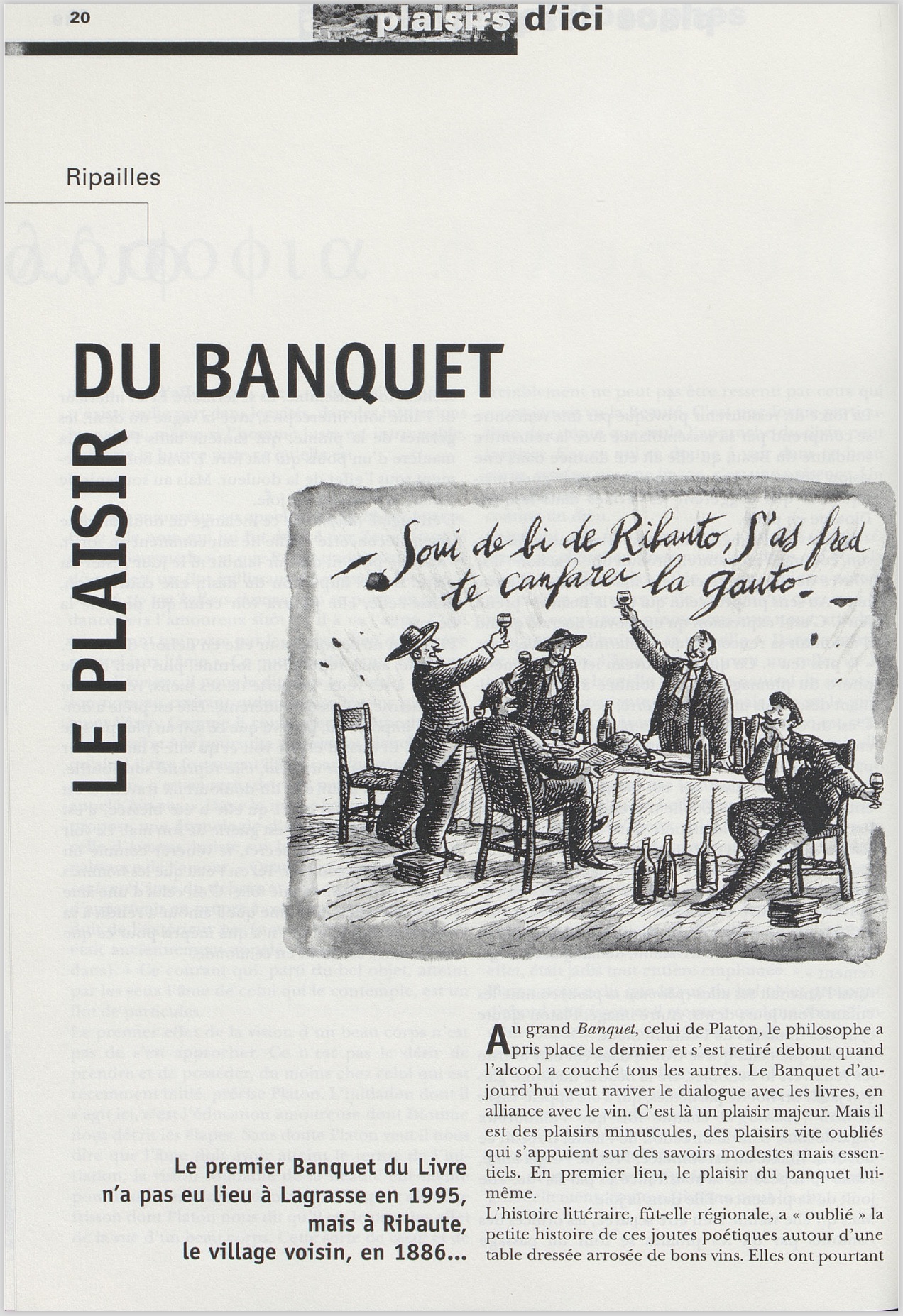

Le Banquet fête cette année son vingt-cinquième anniversaire. Et Corbières-Matin avec, qui accompagna, dès 1995, les journées du Banquet. On connait l’histoire : pendant les quatre premières années, la machine à impression numérique installée dans les salles de classes de l’école communale, la rédaction effervescente, la distribution à l’aube dans tous les villages des Corbières. Il fallut ensuite attendre le numérique et ses savanes sauvages pour que l’aventure reprenne.

Pour saluer ces prémices, nous vous proposons cette année de relire quelques uns des grands articles parus dans la version papier, entre 1995 et 1998. Aujourd’hui, le premier des Banquets. Article paru le 14 août 1996…

Bibliothèque

Dans toutes les bibliothèques du monde, dans toutes les langues du monde, les livres sont traversés par des histoires de transformation. Chaque jour, un extrait d’un de ces livres d’une de ces bibliothèques.

Pierre Michon : « de paroles et de vent… »

Tout, bientôt, sera accompli. Lorsque Théodolin, abbé ayant vu sa langue se muer en une longue plage de silence, aura jeté à la mer en maugréant ce que l’on crût à tort être une relique de saint, mais se révéla n’être qu’un faux grossier. Dans Abbés, Pierre Michon évoque les premières générations de moines bénédictins venus, sous l’autorité de Cluny, établir leurs monastères dans les marais vendéens au prix d’une transformation radicale des paysages qui portaient encore témoignage, mais pour combien de temps, des premiers jours de la Création. Alors, oui, les ambitions s’émoussent et les corps boitent dans un monde muable et incertain où les paroles ne valent pas mieux que le vent. Seul le mélèze retient la nuit…

Les années passent. Hugues est abbé de Saint-Michel, Théodolin blanchit, ses vieilles plaies le terrassent. Il ne va plus au désert, la dent y demeure, avec raison il fait confiance à Hugues qui depuis les murs de son abbaye peut voir le mélèze, intercéder auprès de Jean pour Théodolin. L’ambition de celui-ci est émoussée, il n’a plus envie de produire cette relique pour la gloire de Maillezais – et, s’il la produisait, il aurait l’impression de la voler une seconde fois, mais sans panache. Les deux abbés ne se voient plus que dans de grandes circonstances, sacres ou conciles, arbitrages entre comtes, figuration mitrée chez Guillaume à Poitiers, grands États noirs à Cluny. Ils sont rivaux parfois, et il est rare que Théodolin l’emporte, tant la parole de l’autre est sûre de son droit et de celui de Dieu. Un hiver, l’année où le duc normand et ses neveux prennent Palerme, ils sont appelés par l’ordre à la basilique d’Angély. Ils font route ensemble paisiblement, ils parlent comme jadis, les nuages, la chair et l’âme, les châtaigniers et les mélèzes. Pierre le scribe est du voyage, il réapparaît furtivement sur sa mule derrière les châtaigniers, il reprend la parole : il écrira que Théodolin alors boite bas, qu’il lui faut de l’aide pour marcher – mais il ne précise pas que c’est sur le bras de Hugues que Théodolin s’appuie. Le grand prieur de Cluny en personne les accueille, il est grave. Il accueille Adémar de Chabannes arrivé en même temps qu’eux, Adémar reprend le fil de son récit à sa façon romanesque et rusée. Le grand prieur les réunit dans la basilique, le chef de saint Jean gît à terre au bas bout du porche à la place qu’on réserve aux excommuniés, la châsse est grande ouverte sur l’autel.

Toutes choses, dit le prieur, sont muables et proches de l’incertain. Le défunt abbé Audouin n’a pas rencontré le chef du Précurseur dans une muraille. Un marchand italien, à l’heure de sa mort, a publiquement confessé parmi d’autres crimes qu’il était un faussaire ; que ce n’était pas la tête du Baptiste qu’il avait vendue à Audouin ; que c’était celle d’un autre Jean, Jean d’Edesse ou Jean Bouche d’or, le rhéteur d’Antioche ; et, enfin, les ombres de l’enfer le couvrant, le marchand épouvanté a crié que ce n’était rien du tout, un os. Ils vont dans le porche, ils couvrent cet os d’épines et de cendres. Ils mouchent toutes les chandelles, ils disent dans le noir les prières de la malédiction et du deuil.

Toutes choses, dit le prieur, sont muables et proches de l’incertain. Le défunt abbé Audouin n’a pas rencontré le chef du Précurseur dans une muraille. Un marchand italien, à l’heure de sa mort, a publiquement confessé parmi d’autres crimes qu’il était un faussaire ; que ce n’était pas la tête du Baptiste qu’il avait vendue à Audouin ; que c’était celle d’un autre Jean, Jean d’Edesse ou Jean Bouche d’or, le rhéteur d’Antioche ; et, enfin, les ombres de l’enfer le couvrant, le marchand épouvanté a crié que ce n’était rien du tout, un os. Ils vont dans le porche, ils couvrent cet os d’épines et de cendres. Ils mouchent toutes les chandelles, ils disent dans le noir les prières de la malédiction et du deuil.

Revenu à son abbaye, l’abbé Hugues le dimanche s’arrête court au milieu d’un prêche. Il considère fixement la dalle nue devant lui. Sa parole de nouveau est suspendue dans le vide – et elle y tombe enfin, elle se détache de lui, il la coupe. Elle est sur la dalle. Il bégaie encore quelques mots, où certains croient reconnaître le verset de l’Ecclésiaste où il est question de parole et de vent. C’est fini. Il pose son étole, il monte dans sa cellule. Il ne parlera plus. Il survit longtemps à sa parole. Il est redevenu simple moine, le dernier des moines, qu’on ne garde que pour ce qu’il fut. Les jeunes générations, qui n’ont pas connu ce qu’il fut, se demandent que faire de ce vieil homme muet, qui fuit les livres, qui aux offices bien sagement ouvre la bouche et fait mine de chanter. Finalement on l’emploie beaucoup sur l’eau, dans les barques qui vont et viennent d’un bout de la baie à l’autre, apportent des bûches et du sel, vont chercher sur la terre ferme des visiteurs : cela il sait le faire, et en tire peut-être même quelque plaisir. Ses yeux cherchent quelque chose dans l’eau.

Le même dimanche où Hugues définitivement se tait, Théodolin fait son devoir. Il met une barque à la rivière – ou plutôt Pierre, le scribe, met une barque à la rivière et Théodolin, s’appuyant sur son bras, y monte. Pierre debout à l’arrière avec la longue perche le conduit à l’île de Grues. La mer pleure comme un petit enfant. Théodolin a du mal à aborder, plus de mal encore à monter la pente. Il jure et rudoie grossièrement Pierre qui fait du mieux qu’il peut. Il n’a pas un regard pour l’ancienne cabane qui tombe en morceaux. Il ne reprend souffle que sous le mélèze, longuement. Le vent du Sud leur apporte le bruit des cloches de Saint-Michel. Avec un juron Théodolin dit quelques mots entre ses dents, l’autre croit entendre le verset de l’Ecclésiaste où il est question de paroles et de vent. Théodolin assis dans le sable montre à Pierre où il faut creuser, celui-ci déterre la petite poche en cuir, la tend à l’abbé qui en sort le petit os : Pierre reconnaît la dent de Charroux, qui n’est pas celle de Jean-Baptiste mais celle de personne. L’abbé se relève – Pierre le relève – ils marchent vers la falaise abrupte qui est à deux pas et donne sur le large. Avec un juron l’abbé jette la dent à l’eau comme un enfant contrarié jette un jouet.

Ou bien l’abbé s’en désintéresse et reste maugréant sous le mélèze en attendant que ce soit fini. C’est Pierre qui jette la dent à l’eau. Il ne voit pas où elle tombe, il trouve le vers qui bien plus tard sera le dernier de sa Chronique : comme toutes choses sont muables et proches de l’incertain.

Pierre Michon, Abbés, éditions Verdier (2002).

Auteur de Vies minuscules (Gallimard), Pierre Michon publie l’essentiel de son œuvre aux éditions Verdier. Parmi les titres au catalogue de l’éditeur, citons notamment Vie de Joseph Roulin, Maîtres et Serviteurs, La Grande Beune, Le Roi du bois, Mythologies d’hiver, Trois auteurs, Corps du roi, Les Onze etc… Sous le titre Le roi vient quand il veut, est également paru chez Albin Michel un recueil d’entretiens de Pierre Michon sur la littérature.

Ils seront là pour les vendanges...

L’hiver dernier, et pour fêter le centième anniversaire de la première guerre mondiale, l’atelier de cinéma documentaire de la Maison du Banquet de Lagrasse a réalisé un film sur la vie au village pendant ce conflit : l’absence des hommes, la vie quotidienne, les premiers disparus et, à l’armistice, les chemins de mémoire jusqu’à l’érection du Monument aux morts…

Aujourd’hui, cinquième épisode.

SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX…

![]() FACEBOOK : La Maison du Banquet et des générations / Le Banquet du Livre

FACEBOOK : La Maison du Banquet et des générations / Le Banquet du Livre

![]() TWITTER : @Banquetdulivre

TWITTER : @Banquetdulivre

PROGRAMME DU MERCREDI

9h : La diversité de la garrigue : balade avec Catie Lépagnole. (rdv à l’abbaye)

9h15 : Rebonds. avec Daniel Franco (Récantou, Porte de l’eau)

9h30 : Atelier cinéma, en présence du réalisateur Alain Guiraudie, avec Jacques Comets et Stéphane Habib. (salle des fêtes)

10h : Muthos et logos vont en bateau. Dominique Larroque et Françoise Valon mêlent la littérature grecque et la Philosophie. (école du village)

11h30 : Entre pages. Jacques Bonnaffé, visite à voix haute entre les tables de la librairie.

12h30 : Conversations avec l’histoire. Patrick Boucheron, (EXCEPTIONNELLEMENT SOUS LE CHAPITEAU, À L’ABBAYE).

14h : Séminaire de philosophie avec René Lévy, sur Moïse Maïmonide. (complet)

14h : Projection du film Les esprits du Koniambo, de Jean-Louis Comolli (2004, 90mn). (salle des fêtes)

14h30 : Lire Verdier. Atelier lecture, avec Mélanie Traversier (complet).

15h15 : Arrêt provisoire. Lectures de Jacques Bonnaffé (sous la halle).

16h : Double voix. avec Jean-Louis Comolli et Alban Bensa. Montrer et dire le colonial pour le dépasser.

17h45 : La Criée Verdier, avec Samuel Péricaud, librairie.

18h : Sophie Nordmann, Se transformer, s’altérer, s’inachever.

19h19 : Romain Bertrand, Qui a fait le tour de quoi ? : 20 mn avec Magellan. (Cour de l’abbaye)

21h30 : Lectures, Mathieu Potte-Bonneville, En Fantasy

ARCHIVES