n° 102

mardi 6 août 2019

édito

« On ne doit rien d’autre aux morts que l’exactitude. » Ces mots de Patrick Boucheron, en ouverture de la première de ses Conversations avec l’histoire, sous la halle du village… « Les choses sont filmées, on ne les voit pas. Ce qui est filmé, ça a beau être filmé, on ne le voit pas. » Les mots de Jean-Louis Comolli (Voir et pouvoir, Verdier, 2004) dans la bouche de Jacques Comets, pour ouvrir l’atelier cinéma.

Avec Stéphane Habib et quelques invités (hier, c’était Mathieu Potte-Bonneville et, comme on pouvait s’en douter, c’était puissant !), il propose à la réflexion thématique de cette année le cinéma d’Alain Guiraudie, qui sera présent dès mercredi.

Au Banquet d’été, la journée du lundi ressemble toujours au portique lumineux de la ligne de départ d’un grand prix de Formule 1 : petit à petit, chaque projecteur passe au vert, et le vacarme du départ délasse enfin les tensions de l’attente. Tous les ateliers ont désormais démarré, on marche le nez en l’air dans la garrigue, on fait du grec, de la philo, on converse avec l’histoire, on se cache presque dans l’école pour préparer déjà, à l’atelier lecture, la soirée de clôture de vendredi prochain, et on guette les interventions de Jacques Bonnaffé, dans la librairie ou dans le village. Bonnaffé magnifique lecteur (on ne parle pas là de la façon irréprochable dont il se met les textes en bouche, mais de la force généreuse et évidente avec laquelle il les habite, les offre).

La Cellule Cosmiel, en dédicace à la librairie du Banquet, après la rencontre.

À 16 heures, sous la toile fondue du chapiteau, la Cellule Cosmiel, groupuscule anarchiste interdisciplinaire indiscipliné, a pris sagement d’assaut la scène et la sono. Astrophysiciens, inventeurs d’images, écrivains et scénaristes, les membres de la cellule tentent tous les franchissements. Au tout début, leur « communication » emprunte les formes traditionnelles du genre : on dirait une conférence. Puis, comme sous l’effet de la chaleur, la forme se déforme. Depuis deux jours déjà, au Banquet, à cause de certains et grâce à d’autres, on tournait autour de la science en reniflant un peu. Là, brusquement, on dirait que des brumisateurs cachés envoient dans l’air des milliers de gouttelettes de sens. Et quand la lumière tape dans cette matière invisible, elle renvoie, dans un halo, des images, des couleurs, et parfois de la poésie pure.

La photo du jour

Le reportage

La Criée est un exercice paléolithique. Il s’agit, pour un des invités du banquet, de grimper, à 17h45 précises au milieu de la librairie, sur un cube de bois de 35 cm de haut, et d’essayer de convaincre la foule massée autour de lui – ou d’elle – que le livre dont il – ou elle – hurle les mérites, vaut vraiment le détour et la lecture. Michel Jullien le premier jour, Mathieu Potte-Bonneville le second, Gilles Hanus hier, ont choisi dans le catalogue des éditions Verdier – contrainte de l’année, rapport aux noces d’émeraude dont auxquelles – un livre dont ils pensaient que tout le monde devrait l’avoir lu. C’est le bel exercice. Voici les images de la Criée d’hier.

Photo d'identité

Au mois d’août 1998, Corbières-Matin proposait dans ses pages le portrait de familles lagrassiennes. Six familles, qui posaient alors, au grand complet, avec leurs rêves et leurs espoirs. Vingt et un an plus tard, nous sommes retournés les voir, cliché de l’époque en main, pour découvrir avec eux ce qui s’est passé depuis cette photo.

Jean-Pierre et Myriam Rommelaere : « Il y a WhatsApp maintenant ! »

Ils sont neuf sur la photo prise dans leur maison de Lagrasse que des amis, découvrant le lieu, comparent à un château. Jean-Pierre sourit : « C’était la maison d’un médecin du village et la cuisine où nous sommes était le cabinet médical. Des anciens m’ont raconté qu’ils faisaient la queue dans le couloir en attendant la consultation ».

Neuf donc : le couple et leurs sept enfants. Ce qu’on appelle communément une grande famille. « De l’ancien temps ! », ajoutait Myriam dans le Corbières-Matin où a été publiée l’image. C’était il y a vingt-cinq ans. A l’époque, contemplant la photo, Myriam ne pouvait s’empêcher de penser à la famille Le Quesnoy dans La vie est un long fleuve tranquille, le film culte d’Étienne Chatiliez.

Pas si tranquille, en réalité, la vie des Rommelaere durant ces vingt-cinq dernières années. Depuis la photo des « Le Quesnoy de Lagrasse », beaucoup de choses ont changé dans le quotidien de Jean-Pierre et Myriam, transpercés par l’indicible déchirure provoquée par le décès de leur fille Laurence. « C’était il y a douze ans », souligne Jean-Pierre. Silence. Que dire d’autre ?

En 1999, la maison qui surplombe l’Orbieu de quelques mètres seulement, a été ravagée par les inondations. L’eau est montée jusqu’à une hauteur de 1,20 mètres au rez-de-chaussée. « Il a fallu tout réorganiser ». C’est de cette époque que date la cuisine dans laquelle nous échangeons des souvenirs. Et c’est à la même époque que Jean-Pierre choisit de changer d’activités.

Jusque-là, il dirigeait à Lézignan-Corbières l’atelier artisanal d’icônes pour le compte de la communauté de la Théophanie à laquelle il appartenait. Jean-Pierre et Myriam étaient venus à Lagrasse en 1979 pour vivre cette expérience de la foi chrétienne selon le rite orthodoxe. « Le marché de l’icône était en train de péricliter du fait, entre autres, de la concurrence grecque », se souvient Jean-Pierre. En 1999, l’atelier a été inondé. Jean-Pierre a alors décidé de liquider une affaire qui se portait de plus en plus mal. Grâce à l’indemnisation consécutive aux dégâts causés par les intempéries, « j’ai payé les créanciers et j’ai fermé l’atelier ».

Fini les icônes, place à l’accueil touristique ! La maison de la rue du Quai est suffisamment grande pour transformer certaines pièces en chambres d’hôte. « A l’époque, se souvient Myriam, nous n’étions que deux à exercer cette activité à Lagrasse ». Aujourd’hui, l’offre s’est considérablement développée dans un beau village de France labellisé qui attire de plus en plus de touristes.

Une place pour Amandine

La vocation d’accueil du couple Rommelaere ne se limite cependant pas aux visiteurs de passage ou aux intervenants du Banquet du livre qu’il leur arrive d’héberger régulièrement. Myriam, aujourd’hui retraitée, fut longtemps assistante maternelle et à ce titre, a un jour accueilli Amandine, une enfant âgée de 16 mois souffrant de handicaps lourds. Cécité, troubles du comportement de type autistique… « Ce fut, ne cache pas Myriam, une grosse prise en charge pour nous et aussi pour nos enfants qui ont tous été formidables ».

A l’origine, Amandine ne devait rester que deux mois à Lagrasse. Agée aujourd’hui de 22 ans, elle fait partie de la famille. Jean-Pierre est son tuteur. Sa place reste où elle a grandi, chez les Rommelaere, « mais il n’y en a pas pour elle dans un établissement spécialisé où elle devrait être », s’insurge Myriam qui a rempli quelque vingt dossiers sans succès. « La situation est choquante. Pour les handicapés, tout est tellement réglementé, codifié, contrôlé qu’il devient impossible de bouger »… Amandine est toujours accueillie dans un établissement pour enfants mais il n’est plus adapté à son âge adulte. « C’est une aberration », dénonce encore Myriam. Car rien ne dit que les choses vont changer.

Vingt-cinq ans après la photo de Corbières-Matin, Jean-Pierre et Myriam ont vu leur famille s’élargir. En nombre : « Nous avons douze petits enfants », sourit Myriam qui n’ose plus penser aux Le Quesnoy. Géographiquement, les Rommelaere aussi se sont étendus, leurs enfants partis vivre et travailler à Toulouse, Montpellier, Québec, Bruxelles ou encore en Bretagne… Difficile de réunir tout ce petit monde : « Cela arrive de temps en temps mais rarement », reconnaît Jean-Pierre. « Maintenant, heureusement il y a WhatsApp ! »

Seul Pierre-Yves est resté accroché aux garrigues des Corbières. Sur la photographie, il est assis au premier plan à droite. Souriant. « Oui, je me souviens. Je souriais en effet ! C’était l’adolescence ! »

« C’est vrai, concède-t-il, que la famille prise comme ça en photo peut faire penser aux Le Quesnoy, mais dans la réalité nous n’étions pas aussi riches qu’eux et nous n’avions pas la même vie », rectifie Pierre-Yves qui ne regrette rien d’une enfance heureuse : « C’était la vie joyeuse d’une grande famille. Il y avait les moments d’été, les jours qui rallongent, les premières animations au village qui commençait à bouger, les premiers Banquets… »

Installé à présent à Saint-Pierre-des-Champs, Pierre-Yves exerce la profession de cuisinier au restaurant scolaire du collège de Lézignan-Corbières, « mon ancien bahut où j’avais juré en partant que je ne remettrais plus jamais les pieds ! » Il faut dire que Pierre-Yves a eu sa période rebelle. « Ado, j’étais en colère contre à peu près tout, contre l’école, contre les fonctionnaires… Et maintenant, je suis fonctionnaire dans un établissement scolaire, tout ce que je détestais à l’époque ! »

Son métier, Pierre-Yves le vit comme une passion en lui conservant toujours un esprit de combat, « contre la malbouffe » cette fois. Enfant d’une famille nombreuse, il a hérité d’un goût certain pour le travail en commun. Il transmet désormais son savoir-faire en tant que formateur de jeunes cuisiniers pour collectivités. Et reste un homme engagé, dans un collectif de cuisiniers joliment nommé Les pieds dans le plat : « Nous militons pour l’introduction du bio et des produits locaux dans nos établissements ».

Père de deux enfants âgés de 16 et 13 ans, Pierre-Yves voit bien, dans vingt ans, une nouvelle photo de famille « avec beaucoup plus de monde encore ! Les cousins et cousines seront plus nombreux. Bientôt, notre petite sœur Caroline qui, à 25 ans, poursuit ses études en Belgique, fondera à son tour une famille ». Les Rommelaere n’ont pas fini de s’agrandir…

En attendant, le calme règne dans la demeure familiale. « C’est de plus en plus difficile de se retrouver tous », regrette Pierre-Yves, « même si nous y arrivons quand même pour des moments-clés comme Noël ou certains anniversaires pendant l’été ».

Ah, oui… « Deux choses encore ont changé en vingt-cinq ans », reprend Jean-Pierre tandis que notre entretien se termine sur le pas de la porte : « le Banquet est devenu permanent et Corbières-Matin est passé à l’ère numérique… »

Serge Bonnery

40 ans d'édition

Le Banquet célèbre cette année, avec une grande exposition, le quarantième anniversaire des éditions Verdier. En 1979, naissait ainsi, sur les bords de l’Alsou, une des maisons d’édition les plus importantes de notre époque. Le monde du livre et de sa distribution était alors bien différent de ce que nous connaissons aujourd’hui. Christian Thorel revient pour nous, toute cette semaine, sur ces quarante années qui ont vu le paysage éditorial et le monde de la librairie se bouleverser.

4-Artistes et modèles.

On se souvient que nous avons laissé hier ce récit en suspens avec le terme d’ « engagement ». En France, le mot est objet de débats, d’études, de « disputes ». Depuis Voltaire jusqu’à Sartre et à Camus, en passant par Hugo et Zola, puis Gide, Barbusse et Malraux, le concours des intellectuels, des poètes, des écrivains, des artistes, à la vie sociale et politique, ne cesse de se discuter. Avant l’avènement des guerres coloniales, les temps ont été aux révolutions ou aux dictatures, aux conflits (Russie, Espagne, Allemagne, Italie). La dernière guerre aura imposé à chacun d’ouvrir les yeux, parfois à des choix personnels, résistance ou soumission. L’horreur nazie, les camps d’extermination, les massacres, le nombre sans fin des morts sur deux continents, la collaboration, la Résistance justement, puis l’espoir pour demain, sont autant de faits qui viennent assigner chacun à sa responsabilité. L’intellectuel qui ne peut donner que ce qu’il a, apporte ce qui l’engage le plus, ce auquel il tient par dessus tout : sa réputation, sa signature et son nom qui engagent sa pensée. Il dispose de sa liberté, et ne le fait jamais sans hésitation ni scrupules (René Rémond, 1959). Pour autant, dès la guerre finie, le débat politique est véritablement engagé. Les revues nouvelles sont les lieux indiqués de cette expression, et le resteront longtemps. Dans Les Temps modernes, Sartre et Merleau-Ponty, en accord avant la rupture, vont s’opposer sur la sortie du capitalisme, des projets et des moyens. L’humanisme des sociétés capitalistes, si réel et si précieux qu’il puisse être pour ceux qui en bénéficient, ne descend pas du citoyen jusqu’à l’homme, ne supprime ni le chômage, ni la guerre, ni l’exploitation coloniale, et, par là même, il est le privilège de quelques-uns et non le bien de tous. (Maurice Merleau-Ponty, Humanisme et terreur, 1947). Si les principes d’égalité et de justice sociale sont ainsi au cœur des discussions dans ce temps des communismes espérés et des « socialismes réels », des ambigüités dans les choix, les débats autour des enjeux politiques engagent la liberté comme une valeur essentielle.

On se souvient que nous avons laissé hier ce récit en suspens avec le terme d’ « engagement ». En France, le mot est objet de débats, d’études, de « disputes ». Depuis Voltaire jusqu’à Sartre et à Camus, en passant par Hugo et Zola, puis Gide, Barbusse et Malraux, le concours des intellectuels, des poètes, des écrivains, des artistes, à la vie sociale et politique, ne cesse de se discuter. Avant l’avènement des guerres coloniales, les temps ont été aux révolutions ou aux dictatures, aux conflits (Russie, Espagne, Allemagne, Italie). La dernière guerre aura imposé à chacun d’ouvrir les yeux, parfois à des choix personnels, résistance ou soumission. L’horreur nazie, les camps d’extermination, les massacres, le nombre sans fin des morts sur deux continents, la collaboration, la Résistance justement, puis l’espoir pour demain, sont autant de faits qui viennent assigner chacun à sa responsabilité. L’intellectuel qui ne peut donner que ce qu’il a, apporte ce qui l’engage le plus, ce auquel il tient par dessus tout : sa réputation, sa signature et son nom qui engagent sa pensée. Il dispose de sa liberté, et ne le fait jamais sans hésitation ni scrupules (René Rémond, 1959). Pour autant, dès la guerre finie, le débat politique est véritablement engagé. Les revues nouvelles sont les lieux indiqués de cette expression, et le resteront longtemps. Dans Les Temps modernes, Sartre et Merleau-Ponty, en accord avant la rupture, vont s’opposer sur la sortie du capitalisme, des projets et des moyens. L’humanisme des sociétés capitalistes, si réel et si précieux qu’il puisse être pour ceux qui en bénéficient, ne descend pas du citoyen jusqu’à l’homme, ne supprime ni le chômage, ni la guerre, ni l’exploitation coloniale, et, par là même, il est le privilège de quelques-uns et non le bien de tous. (Maurice Merleau-Ponty, Humanisme et terreur, 1947). Si les principes d’égalité et de justice sociale sont ainsi au cœur des discussions dans ce temps des communismes espérés et des « socialismes réels », des ambigüités dans les choix, les débats autour des enjeux politiques engagent la liberté comme une valeur essentielle.

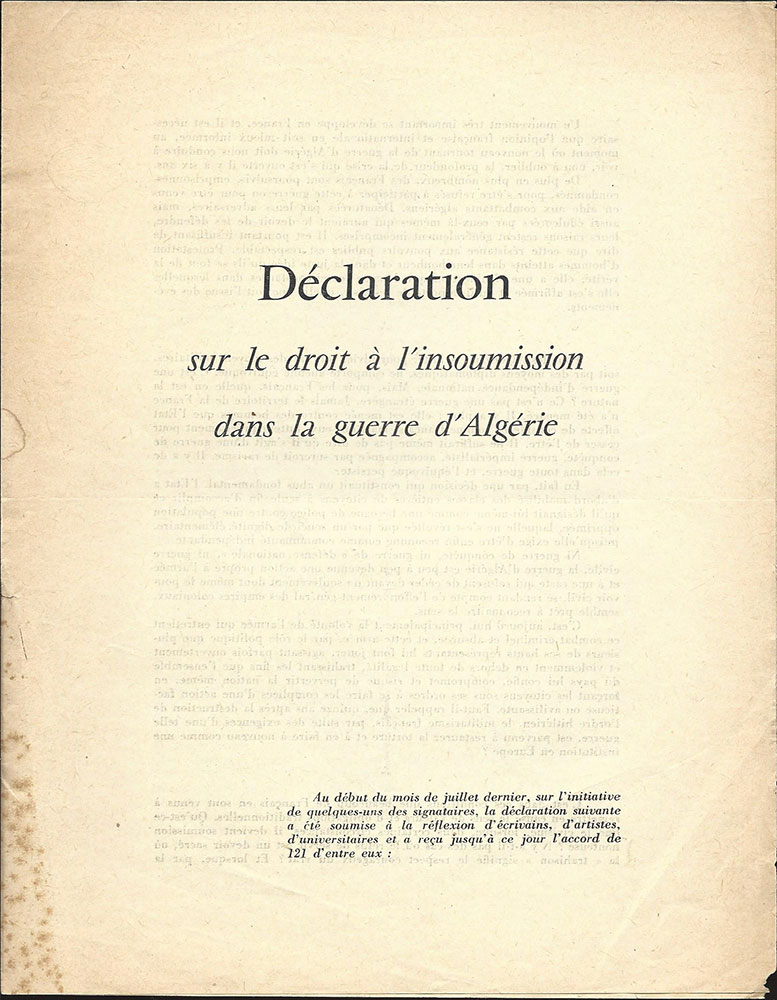

L’édition ne peut pas ne pas marquer son territoire de cette préoccupation majeure qu’est l’exercice de sa liberté d’expression. C’est aux éditions de Minuit que l’on trouve l’un des acteurs les plus convaincants de ce qui sera notamment un combat après 1955, pendant la guerre d’Algérie, combat contre la torture, et pour le droit à l’insoumission, et la faculté de les écrire comme de les publier. Si des éditeurs tels que Le Seuil ou Julliard participent activement à la défense de ce droit à l’expression, c’est chez Minuit et aux éditions Maspero qu’on trouve l’intransigeance la plus grande. Entre 1955 et 1962, concernant la guerre en Algérie, sont ainsi publiés deux cent cinquante trois titres, par soixante dix-neuf maisons d’édition. Avec vingt-trois titres, les Editions de Minuit représentent 10% de la production éditoriale française. Elles enregistrent la moitié des saisies. Les éditions Maspero assurent le reste.

Quant à la cause, elle est plus morale qu’idéologique, et l’expérience des années 40 n’y est pas étrangère. Depuis quatre ans j’ai vu tomber en poussière bien des raisons pour lesquelles nous avions combattu au cours de la dernière guerre. La plus claire, la plus évidente, était sans doute le refus de la torture, expliquera le jeune éditeur (Jérôme Lindon a alors 36 ans) au cours de l’un des procès qui lui est intenté, celui du livre Le Déserteur, en décembre 1961. La parution du livre La Question d’Henri Alleg, sera l’un des évènements marquants de cette période, et le déclic dans les prises de conscience. Jean-Paul Sartre sera l’un des acteurs les plus engagés dans cette bataille. Henri Alleg a payé le prix le plus élevé pour avoir le droit de rester un homme, déclare t-il en Mars 1958, lors de la sortie du livre et de son interdiction suivie de sa saisie. Ce sera l’argument de « communication » conçu par Lindon pour le livre, dans une affiche désormais célèbre. Sartre continuera son action quelques jours plus tard avec une « Adresse au Président de la République », contre toutes les saisies et atteintes à la liberté d’opinion qui l’ont récemment précédée. La « pétition » est signée de trois Prix Nobel, André Malraux, Roger Martin du Gard, François Mauriac.

Quant à la cause, elle est plus morale qu’idéologique, et l’expérience des années 40 n’y est pas étrangère. Depuis quatre ans j’ai vu tomber en poussière bien des raisons pour lesquelles nous avions combattu au cours de la dernière guerre. La plus claire, la plus évidente, était sans doute le refus de la torture, expliquera le jeune éditeur (Jérôme Lindon a alors 36 ans) au cours de l’un des procès qui lui est intenté, celui du livre Le Déserteur, en décembre 1961. La parution du livre La Question d’Henri Alleg, sera l’un des évènements marquants de cette période, et le déclic dans les prises de conscience. Jean-Paul Sartre sera l’un des acteurs les plus engagés dans cette bataille. Henri Alleg a payé le prix le plus élevé pour avoir le droit de rester un homme, déclare t-il en Mars 1958, lors de la sortie du livre et de son interdiction suivie de sa saisie. Ce sera l’argument de « communication » conçu par Lindon pour le livre, dans une affiche désormais célèbre. Sartre continuera son action quelques jours plus tard avec une « Adresse au Président de la République », contre toutes les saisies et atteintes à la liberté d’opinion qui l’ont récemment précédée. La « pétition » est signée de trois Prix Nobel, André Malraux, Roger Martin du Gard, François Mauriac.

C’est bien entendu dans le Manifeste des 121, Déclaration sur le Droit à l’insoumission dans la Guerre d’Algérie, que se symbolise le plus souvent cet engagement d’intellectuels et d’éditeurs. C’est à Maurice Nadeau, à Dionys Mascolo et à Maurice Blanchot qu’est due la rédaction du texte, à Jérôme Lindon son impression, à François Maspero sa diffusion publique dans sa librairie La Joie de Lire, à la revue Esprit sa diffusion « médiatique ». Même orienté à gauche, cet évènement n’est en rien le produit d’une union sacrée et programmatique. Il est un épisode de notre histoire nationale, et l’expression d’un moment collectif produit par une guerre insoutenable.

On trouve donc trois figures majeures de l’édition dans ce Manifeste. Jérôme Lindon, qui entame sa carrière d’éditeur en reprenant les Editions de Minuit à Vercors en 1948, se détermine au début des années 50 dans son engagement pour les auteurs du « Nouveau Roman », et pour les deux futurs Prix Nobel de Littérature 1969 et 1985, Samuel Beckett et Claude Simon. L’édition de la revue Critique, fondée par Georges Bataille, ouvre le chantier de la collection qui prolonge la revue, et qui accueillera Emmanuel Levinas, Jean-François Lyotard, les premiers travaux de Michel Serres, mais surtout l’ensemble de l’œuvre de Gilles Deleuze. C’est ainsi par l’usage de collections, confiées à des compagnons de route, que Minuit se taille une place exemplaire dans les domaines de la philosophie et des sciences humaines. Kostas Axelos y dirige dès 1960 la collection Arguments, où l’on trouve Roman Jakobson, Georges Bataille, Herbert Marcuse ou Léon Trotsky. A partir de 1966, Pierre Bourdieu publie dans sa collection Le Sens commun ses livres les plus importants, jusqu’à La Distinction en 1980, mais aussi Jean Bollack, Luc Boltanski, Ernst Cassirer, Erving Goffman ou Richard Hoggart. En 1980, Minuit et Le Seuil dominent largement par leur image le marché des sciences humaines et sociales. Contre toute attente, Jérôme Lindon, dans le courant des années 80, va se désengager progressivement de ces domaines. Quarante ans plus tard, seule désormais la collection Paradoxe, où l’on trouve les livres de Pierre Bayard ou de Georges Didi-Huberman, assure, brillamment et avec une grande originalité, la pérennité des essais dans la maison.

A partir des années 80, c’est à nouveau dans la littérature que Minuit va trouver son meilleur engagement. Avec Jean Echenoz, Jean-Philippe Toussaint, Bernard-Marie Koltès, bientôt Christian Gailly, François Bon, Marie Ndiaye, Christian Oster, ou Antoine Volodine, plus tard Yves Ravey, Laurent Mauvignier et Tanguy Viel, la maison à l’étoile bleue devient un lieu majeur, et jalousé, du roman en langue française.

François Maspéro

Même si elle n’est pas la route principale choisie par l’éditeur entre 1959 et 1982, la voie de la littérature est trouvée par l’écrivain et traducteur François Maspero, lequel sera, après son départ des éditions, l’auteur d’une soixantaine de traductions exemplaires depuis l’espagnol et l’italien, et d’une douzaine de livres très personnels, récits et romans, publiés par Denis Roche au Seuil dans sa collection Fiction et Cie. Maspero aime la littérature par dessus-tout, il a été éduqué avec le roman et la poésie, il a été libraire avant d’être éditeur. Tout dans la maison de la place Paul-Painlevé reste politique, de l’architecture à la couleur des murs, mais la politique ne se passe ni du récit, ni du mythe, ni du conte, qui fondent des sociétés, l’histoire des peuples. Le lecteur trouvera ainsi chez Maspero la collection Voix, celle des poètes turcs, grecs, arméniens, catalans, sud-américains : Akhmatova, Elitys, Hikmet, Ritsos ou Valente, l’éditeur ouvre aussi ses portes au récit et à l’histoire, aux « vies minuscules » avec la collection Actes et Mémoires du peuple, on y trouvera par exemple les Carnets de Louis Barthas, publiés en 1978 et qui resteront longtemps un best-seller inespéré pour la maison en difficultés, ici aussi furent les premières traductions des Récits de la Kolyma de Chalamov, que reprendront les éditions Verdier. Malheureusement, ces initiatives n’arrivent pas à endiguer les déficits chroniques de la maison accumulés à la fin années 70. La collection La Découverte, qui abritera une soixantaine de relations de voyages, de récits de pionniers, d’exploration et autres « de la conquête », et qui renouvelleront le genre, sera le dernier coup d’archet de François Maspero éditeur. Après Le Devisement du monde de Marco-Polo, La Découverte de l’Amérique de Christophe Colomb, après Darwin, Las Casas et Ibn Battuta, le libraire et éditeur laissera sa place à François Gèze et aux Editions La Découverte !

C’était il y a quarante ans. A cette heure des récits et autres relations que nous confiait la collection La Découverte, au lieu-dit Verdier, on entamait la découverte du métier d’éditer. Dans la maison des Corbières, on n’aimait pas plus que cela les comparaisons, mais on savait le mode de la reconnaissance. Paul Flamand, fondateur du Seuil, José Corti à sa façon, François Maspero, Jérôme Lindon, ont été des modèles pour leur engagement professionnel, pour leur science du catalogue. Il existe finalement aussi peu de figures de l’édition que de compositeurs de chansons mémorables. Parmi elles, celle de Maurice Nadeau, un homme engagé dans son siècle et un artiste de… la « découverte ». Nous redécouvrirons demain.

Variation 4

Par Gilles Hanus

On peut douter de la radicalité de la transformation que prétend accomplir la philosophie ; on peut rester sceptique quant à celle qui se trouve à son origine. Car transformer, c’est au fond changer de forme sans changer d’être. C’est donc rester dans le champ de l’être. Radical, le jeune Lévinas cherchera à penser davantage : ce qu’il appelle l’ « évasion ». Dans un texte de 1935 qui a pour titre De l’évasion, le philosophe encore inconnu cherche à mettre en question le geste philosophique lui-même dont il accuse la révolte contre l’être de s’en tenir cependant dans les limites de l’ontologie. Car l’affirmation de la liberté, du devenir, contre le poids des choses et l’inertie de l’être – thème philosophique de la modernité s’il en est – implique implicitement un sujet identique à lui-même malgré les luttes qui le déchirent. Au bout du compte, le sujet se retrouvera et conclura, par-delà les transformations qu’il a subies, la « paix avec soi-même ». Le romantisme fut essentiellement un avatar de « l’esprit petit-bourgeois » entendu comme une catégorie ontologique : celle d’un sujet dont l’identité à soi n’est remise en question que momentanément. « La philosophie occidentale n’est jamais allée au-delà » – ce que vise la « notion » d’évasion. Le texte de Lévinas est programmatique, c’est-à-dire qu’il pose un problème sans en connaître la solution. La tâche est clairement énoncée : par-delà tous les avatars du sujet, toutes ses transformations, parvenir à « briser l’enchaînement le plus radical, le plus irrémissible, le fait que le moi est soi-même. »

L'autre photo du jour

Corbières-Matin année 25

Le Banquet fête cette année son vingt-cinquième anniversaire. Et Corbières-Matin avec, qui accompagna, dès 1995, les journées du Banquet. On connait l’histoire : pendant les quatre premières années, la machine à impression numérique installée dans les salles de classes de l’école communale, la rédaction effervescente, la distribution à l’aube dans tous les villages des Corbières. Il fallut ensuite attendre le numérique et ses savanes sauvages pour que l’aventure reprenne.

Pour saluer ces prémices, nous vous proposons cette année de relire quelques uns des grands articles parus dans la version papier, entre 1995 et 1998. Aujourd’hui, l’aventure d’Al Housseini…

Bibliothèque

Dans toutes les bibliothèques du monde, dans toutes les langues du monde, les livres sont traversés par des histoires de transformation. Chaque jour, un extrait d’un de ces livres d’une de ces bibliothèques.

Aharon Appelfeld : « Quelque chose de radicalement différent… »

Né de parents juifs en 1932 en Roumanie, Aharon Appelfeld connaît très tôt le ghetto puis la déportation, en 1941, dans un camp de la frontière ukrainienne. Sa mère avait été tuée en 1940 tandis que le régime roumain instaurait une politique répressive et meurtrière à l’égard des juifs.

Parvenant à s’évader en 1942, Appelfeld se cache pendant plusieurs mois dans les forêts d’Ukraine avant d’être recueilli par l’Armée Rouge. C’est cette expérience extrême qui a transformé sa vie en même temps qu’elle façonnait sa mémoire et son destin qu’il raconte dans « Histoire d’une vie ». Le livre, dans sa traduction française de Valérie Zenatti, a obtenu le Prix Médicis étranger en 2004.

Aharon Appelfeld est mort le 4 janvier 2018.

La Seconde Guerre mondiale dura six années. Parfois il me semble que ce ne fut qu’une longue nuit dont je me suis réveillé différent. Parfois il me semble que ce n’est pas moi qui ai connu la guerre mais un autre, quelqu’un de très proche, destiné à me raconter précisément ce qui s’était passé, car je ne me souviens pas de ce qui est arrivé, ni comment.

Je dis : « Je ne me souviens pas », et c’est la stricte vérité. Ce qui s’est gravé en moi de ces années-là, ce sont principalement des sensations physiques très fortes. Le besoin de manger du pain. Aujourd’hui encore je me réveille la nuit, affamé. Des rêves de faim et de soif se répètent chaque semaine. Je mange comme seuls mangent ceux qui ont eu faim un jour, avec un appétit étrange.

Durant la guerre, je suis allé dans des centaines de lieux, de gares, de villages perdus, près de cours d’eau. Chaque lieu avait un nom. Je n’en ai aucun souvenir, ne serait-ce que d’un. Les années de guerre m’apparaissent tantôt comme un large pâturage qui se fond avec le ciel, tantôt comme une forêt sombre qui s’enfonce indéfiniment dans son obscurité, parfois encore comme une colonne de gens chargés de ballots, dont quelques-uns tombent régulièrement et sont piétinés.

Tout ce qui s’est passé s’est inscrit dans les cellules du corps et non dans la mémoire. Les cellules, semble-t-il, se souviennent mieux que la mémoire, pourtant prédestinée à cela. De longues années après la guerre, je ne marchais ni au milieu du trottoir ni au milieu de la route mais je rasais les murs, toujours dans l’ombre et toujours d’un pas rapide, comme si je fuyais. Je ne suis pas enclin à pleurer en général, mais des séparations insignifiantes me font sangloter violemment.

J’ai dit : « Je ne me souviens pas », et pourtant je me souviens de milliers de détails. Il suffit parfois de l’odeur d’un plat, de l’humidité des chaussures ou d’un bruit soudain pour me ramener au plus profond de la guerre, et il me semble alors qu’elle n’a pas pris fin, qu’elle s’est poursuivie à mon insu, et à présent que l’on m’a réveillé, je sais que depuis qu’elle a commencé elle n’a pas connu d’interruption.

Comme j’ai passé une grande partie de la guerre dans des villages, des champs, au bord de rivières et dans des forêts, ce vert s’est inscrit en moi. Chaque fois que j’ôte mes chaussures et que je marche sur l’herbe, je me souviens aussitôt des pâturages et du bétail tacheté éparpillé à l’infini, et la peur des grands espaces revient. Mes jambes se tendent, et il me semble un instant que je me suis trompé. Je dois retourner rapidement à la lisière de la forêt, car les lisières sont plus sûres. A la lisière on voit sans être vu. Il arrive que je me trouve dans un passage sombre, parfois à Jérusalem, et je suis sûr que bientôt le portail va se refermer et que je n’aurai plus d’issue. J’accélère alors le pas et je tente de me sauver.

Parfois c’est une attitude qui fait ressurgir devant moi une gare bondée de gens et de paquets, de disputes et de coups donnés aux enfants, et de mains qui ne cessent de supplier : « De l’eau, de l’eau ». Et soudain des centaines de jambes se redressent et se ruent d’un seul mouvement vers un récipient d’eau arrivé sur le quai d’on ne sait où, et un large pied se plante dans ma taille étroite et me coupe la respiration. C’est incroyable, mais ce pied est encore planté en moi, la douleur est récente, et il me semble, l’espace d’un instant, que je ne pourrai bouger d’un pouce tant la douleur est grande.

Un mois peut s’écouler sans qu’une vision de ce temps-là m’apparaisse. Ce n’est, bien entendu, qu’un répit. Il suffit d’un vieil objet posé sur le bas-côté de la route pour faire surgir des profondeurs des centaines de jambes pataugeant dans une longue colonne, où celui qui plie sait que personne ne le relèvera.

Les Russes revinrent en 1944 et reprirent l’Ukraine. J’avais douze ans. Une rescapée qui m’avait remarqué et avait constaté mon désarroi se pencha et demanda : « Que t’est-il arrivé, mon enfant ? Rien », répondis-je. Ma réponse dut l’étonner car elle ne posa pas d’autre question. Cette question fut posée de différentes façons sur les longues routes jusqu’en Yougoslavie et continua d’être posée en Israël.

Celui qui était adulte pendant la guerre avait emmagasiné des souvenirs et se rappelait les lieux et les gens, à la fin de la guerre il pouvait les recenser et en parler. Et il continuerait certainement ainsi jusqu’à la fin de ses jours. Chez les enfants ce n’étaient pas les noms qui étaient gravés dans la mémoire mais quelque chose de radicalement différent. Chez eux la mémoire est un réservoir qui ne se vide jamais. Il se renouvelle avec les années et s’éclaircit. Ce n’est pas une mémoire chronologique mais une mémoire abondante et changeante.

Aharon Appelfeld, Histoire d’une vie, traduit de l’hébreu par Valérie Zenatti. Éditions de l’Olivier.

Depuis 2004, les livres d’Aharon Appelfeld sont publiés en traduction française aux éditions de l’Olivier. Et ses textes sont traduits de l’hébreu par Valérie Zenatti. Citons notamment : « Et la fureur ne s’est pas encore tue », « L’amour, soudain », « Les eaux tumultueuses » etc…

Ils seront là pour les vendanges...

L’hiver dernier, et pour fêter le centième anniversaire de la première guerre mondiale, l’atelier de cinéma documentaire de la Maison du Banquet de Lagrasse a réalisé un film sur la vie au village pendant ce conflit : l’absence des hommes, la vie quotidienne, les premiers disparus et, à l’armistice, les chemins de mémoire jusqu’à l’érection du Monument aux morts…

Aujourd’hui, troisième épisode.

SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX…

![]() FACEBOOK : La Maison du Banquet et des générations / Le Banquet du Livre

FACEBOOK : La Maison du Banquet et des générations / Le Banquet du Livre

![]() TWITTER : @Banquetdulivre

TWITTER : @Banquetdulivre

PROGRAMME DU MARDI

9h : La diversité de la garrigue : balade avec Catie Lépagnole. (rdv à l’abbaye)

9h15 : Rebonds. avec Catherine Coquio (Récantou, Porte de l’eau)

9h30 : Atelier cinéma, autour des films d’Alain Guiraudie, avec Jacques Comets et Stéphane Habib.

10h : Muthos et logos vont en bateau. Dominique Larroque et Françoise Valon mêlent la littérature grecque et la Philosophie. (école du village)

11h30 : Entre pages. Jacques Bonnaffé, visite à voix haute entre les tables de la librairie.

12h30 : Conversations avec l’histoire. Patrick Boucheron, place de la halle.

14h : Séminaire de philosophie avec René Lévy, sur Moïse Maïmonide.

14h30 : Lire Verdier. Atelier lecture, avec Mélanie Traversier (complet).

15h15 : Arrêt provisoire. Lectures de Jacques Bonnaffé (sous la halle).

16h : Double voix. avec Jean-Michel Espitallier et Laurie Laufer. Le temps et ses fantômes.

17h45 : La Criée Verdier, avec Marielle Macé

18h : Daniel Franco, Au contraire d’Écho.

19h19 : Romain Bertrand, Qui a fait le tour de quoi ? : 20 mn avec Magellan.

21h30 : Lecture, Sophie Divry, Trois fois la fin du monde (extraits)

ARCHIVES