Philibert-Godefroy Robineau, un bourreau à Carcassonne

Ce ne sont pas les tribunaux révolutionnaires, à la fin du 18e siècle, qui ont inventé la peine de mort. Mais ils en ont fait un usage remarquable. Au point qu’il fallut, à Carcassonne comme ailleurs, adapter le matériel…

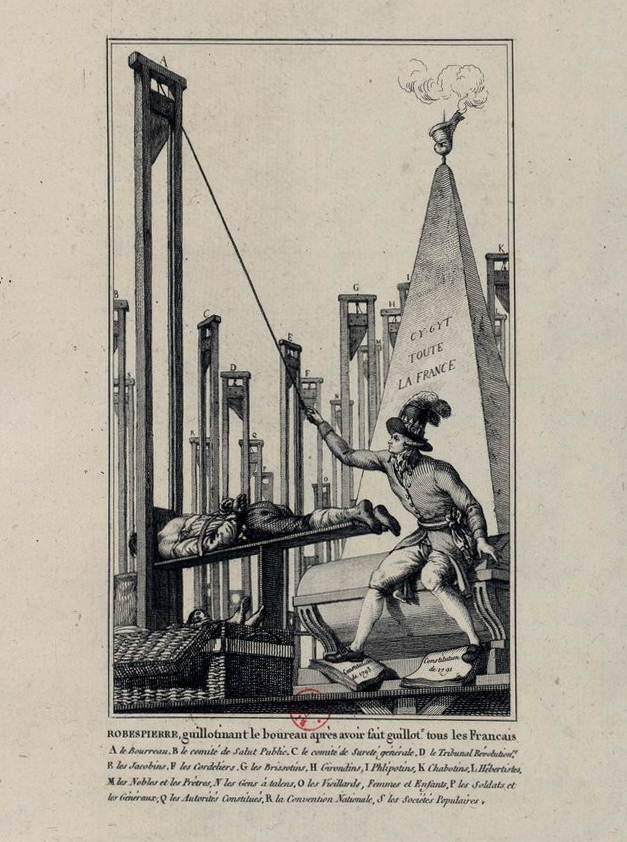

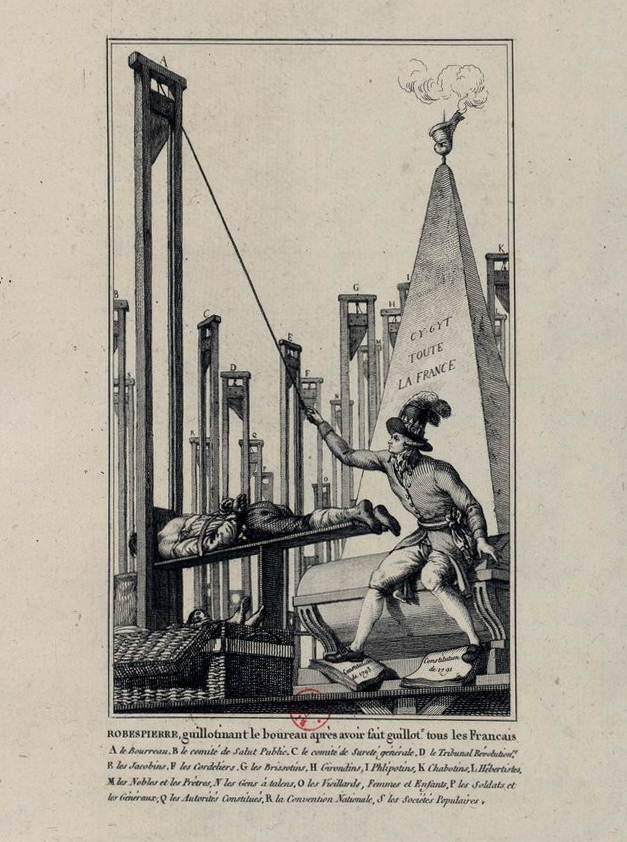

Le 30 août 1792, une « machine à décapiter » quitte les faubourgs de Paris dans un charriot anonyme, et prend la route de Carcassonne. L’expéditeur de la machine n’est autre que son inventeur, un musicien allemand, facteur de clavecin, Tobias Schmidt. Il est venu à Paris quelques années plus tôt pour rejoindre son maître, le grand compositeur Christoph Gluck. Mais Gluck est mort, cinq ans auparavant, et Tobias Schmidt, resté à Paris, s’est mis au bricolage. Il a d’abord inventé un modèle révolutionnaire de charrue, une cloche de plongeur, une échelle télescopique pour les pompiers, et quelques autres menues bricoles destinées à faciliter la vie des gens. Mais au hasard des soirées mondaines, il se lie d’amitié, au point de former avec lui un duo qui se produit plusieurs fois dans les salons, avec Charles-Henri Sanson, Monsieur de Paris, aimable violoniste et par ailleurs bourreau officiel de la capitale. Schmidt au clavecin, Sanson au violon. On discute aussi passionnément, une fois les concerts terminés. Et justement on parle de la campagne de Joseph-Ignace Guillotin, médecin et député qui tente de convaincre ses confrères de l’Assemblée Nationale Constituante d’adopter, pour exécuter les condamnés à mort, une nouvelle machine qui leur couperait mécaniquement le cou. Sanson plaide lui aussi pour cette nouvelle manière. Il se plaint des sommes importantes qu’il dépense pour renouveler son matériel, haches et cognées, merlins et serpes qu’il faut affuter et remplacer souvent. Et il trouve que, l’âge venant, les exécutions sont de plus en plus fatigantes pour lui, que son corps est toujours plus violemment sollicité. Enfin seulement, il évoque les souffrances des condamnés, que l’on n’occirait pas forcément du premier coup. Avec une machine, ce serait l’assurance de ne jamais faillir. Il en parle donc à Schmidt, le seul bricoleur qu’il connaisse, et effectivement, le claveciniste a deux ou trois idées. Avec le Docteur Antoine Louis, un chirurgien à qui Guillotin avait demandé de donner quelques validations anatomiques, il va mettre au point un prototype de trancheur de cou qui sera finalement adopté. Et le 17 avril 1792 à l’hôpital Bicêtre à Paris, Sanson dirige lui-même les essais sur des ballots de paille, puis sur des moutons vivants et enfin sur des cadavres humains. La rapidité et l’efficacité de la nouvelle machine convainc tout le monde. Une semaine plus tard, le 25, Sanson l’utilise pour la première fois sur un condamné vivant. Nicolas Jacques pelletier, voleur parmi les voleurs, restera dans l’histoire pour avoir eu, le premier, le cou tranché par une guillotine. Certes, la logique aurait voulu qu’on appelle l’appareil une Schmidine. Mais quand la logique en est à laisser trancher le cou des gens, les noms propres font ce qu’ils peuvent.

Bref, c’est bien cette « machine à décapiter », comme on l’appelle encore, qui prend la route de Carcassonne. Là-bas, un homme l’attend, avec l’impatience de l’ouvrier qui va toucher des outils neuf. C’est Robineau, le bourreau de Carcassonne. Il va lui-même réceptionner ces nouveaux bois de justice, expédiés simultanément dans 83 départements français.

Durant une vingtaine d’années, la guillotine va fonctionner selon l’inspiration des utilisateurs locaux. Dans chaque département, chaque bourreau va choisir sa manière. Au fond, il n’y a que le résultat qui compte.

Mais c’est bien connu, la France n’aime pas les particularismes locaux. Le 3 octobre 1811, le duc de Massa envoie dans chaque département un règlement, et propose l’évaluation des besoins de chaque bourreau pour s’y conformer. Avec l’aide de Robineau, le sieur Champagne, architecte-voyer de la ville de Carcassonne, présente un devis chiffré des fournitures et des travaux nécessaires. Un document qui en apprend beaucoup sur les modes d’exécution des arrêts criminels dans l’Aude, au tout début du 19e siècle.

L’exécuteur de Carcassonne dispose de deux échafauds. Le petit sert pour les flétrissures et les expositions publiques. Il est installé dans la cour de la halle au blé (1). Le grand échafaud, employé pour les exécutions capitales, est dressé sur des emplacements variables selon les époques : place Carnot, place Davilla, devant la caserne Laperrine ou devant la prison…

Pour les peines de flétrissure, le bourreau dispose d’un réchaud, de charbon, de pelles, de pincettes, de soufflets, ainsi que d’un jeu de fers à marquer portant des lettres différentes : V pour voleur ; T pour travaux forcés ; TP pour travaux forcés à perpétuité ; F pour faussaire. Ces marques cruelles d’infamie, supprimées par le code pénal de 1791, ont été rétablies dans celui de 1810.

Pour l’exposition publique, le bourreau dispose de carcans avec boulons, d’écrous, de chaînes et de cadenas. Au-dessus de la tête du condamné, on place généralement un écriteau qui renseigne sur son nom, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation. À partir de 1824, l’exécuteur de Carcassonne obtient l’aménagement d’un échafaud équipé de quatre postes, de manière à pouvoir répondre efficacement aux peines d’expositions multiples prononcées parfois par le tribunal.

En 1811, la moindre fourniture est répertoriée : graisse ou savon pour les glissières des montants, son, sable ou sciure de bois pour récupérer la tête et pour le nettoyage après l’exécution. Pour chaque département, la division comptable du ministère de la Justice épluche tous les documents. À Carcassonne, elle préconise que les vêtements de l’aide de l’exécuteur – veste, tablier et pantalon – soient « confectionnés dans des tissus moins coûteux que ceux qu’il prétend facturer ». Il n’y a pas de petites économies. Le tranchant du couperet est usé ? On propose de le remplacer par du « bon acier d’Allemagne. »

« Lors des exécutions capitales, un réservoir est placé sous la lunette pour recueillir la tête et le sang. Il est constitué par une caisse de bois doublée de plomb. Il mesure 1 mètre de longueur, 30 cm de large et 30 de hauteur. La planche à bascule est munie de deux sangles à boucle, en cuir de bœuf, pour l’immobilisation du condamné à hauteur des jambes et des reins. Après l’exécution, le supplicié est emporté au cimetière Saint-Vincent dans un panier d’osier revêtu intérieurement d’une garniture en cuir de veau, dont la confection a été commandée au sieur Fauginet, artisan vannier de Carcassonne. »

L’article 113 du code d’instruction criminelle de 1810 a rétabli un supplice particulier à l’encontre des parricides. L’exécuteur doit leur trancher le poing droit, avant de les décapiter. Il dispose pour cela d’un billot en bois d’orme d’un mètre de haut sur 30 cm de diamètre. Ce billot est muni de sangles pour l’immobilisation du bras du condamné.

Philibert-Godefroy Robineau, fils de bourreau, petit-fils de bourreau, est logé depuis des lustres dans un logement qui en manque singulièrement. De lustre. Par temps de pluie, il est même obligé, avec toute sa famille, de dormir sur des chaises, aucun lit n’étant épargné par les gouttières. On profite donc, du côté de la ville de Carcassonne, de cette remise à plat pour demander de l’aide, on prévoirait de raser le gourbi et de construire à la place deux logements – un pour le bourreau, un pour son aide – et un local pour entreposer tout le matériel. Refus du Ministère de la Justice.

En 1840, lorsque s’ouvre à Carcassonne le grand procès en appel d’une bande de féroces détrousseurs, violeurs et assassins qui sévissaient à la frontière espagnole, Philibert-Godefroy Robineau n’est plus en poste. Ce qui aurait dû être l’apothéose de sa carrière – l’exécution des quatre meneurs de la bande, condamnés par un verdict implacable – se déroulera sans lui : la loi du 7 octobre 1832 a ordonné la réduction de moitié du corps des exécuteurs. Sans jeu de mots. Leur nombre doit passer en France de 86 à 43. Il ne reste à Carcassonne qu’un seul aide, Miramon, qui expédie les affaires courantes et les petites condamnations. Pour les tranchages de cous, on fait venir le bourreau de Perpignan, ou celui de Foix.

Le 15 mai 1840, l’architecte Champagne, responsable de l’intendance des exécutions de justice, signale l’insuffisance du panier d’osier qui sert au transport des cadavres des suppliciés jusqu’au cimetière. Ça va bien pour un corps. Pour quatre, il faut trouver autre chose ! Il rédige alors un bon de commande pour la confection et la livraison urgente d’un panier plus volumineux (2 mètres de longueur, 1 mètre de largeur et 82 cm de haut) dont l’intérieur sera doublé en cuir de cheval. Estimation : 130 francs. On aurait bien sûr aimé assister à cette discussion où furent fixées les dimensions de la mort.

D’autant que deux mois plus tard, Louis-Philippe, qui rechigne à appliquer la peine de mort, va gracier deux des quatre condamnés. C’est malin : le panier sera maintenant trop grand.

L’exécution de Thomas Gibrat et de François Galy, dont les recours ont été rejetés, a lieu place Carnot une semaine plus tard, le 22 juillet 1840, à six heures moins le quart du matin. Le lendemain, le journal « L’Aude » raconte cette aube sinistre.

« Prévenus à trois heures précises après minuit que leur dernière heure était arrivée, les patients ont reçu du respectable aumônier des prisons, l’abbé Monginou, les consolations que le religion peut seule procurer. Ils ont entendu la messe avec un grand recueillement. Livrés aux exécuteurs à cinq heures, ils sont sortis des prisons 40 minutes plus tard, accompagnés par trois ecclésiastiques. Cinq minutes après, la société était vengée… Quoique l’heure pour cette exécution ait été fixée par extraordinaire au commencement du jour, une populace considérable, soit de la ville, soit des environs, couvrait les promenades et les places publiques. »

« Profitant de la disponibilité des exécuteurs », trois autres condamnés de la bande, Barnèdes, Goubert et Berdaguer sont exhibés pendant une heure, sur le coup de midi, sur le pilori de la place aux blés. Le journaliste de « L’Aude » ne cache pas sa surprise devant l’attitude des criminels : « Ils ont fait parade d’une insolence révoltante qui a indigné la nombreuse population agglomérée sur la place du pilori ; ils ont eu l’audace de saluer avec dérision non seulement les spectateurs, mais encore l’échafaud couvert du sang de leurs complices quand, rentrant dans la prison, ils ont traversé la voie publique contigüe à la place où les exécutions ont lieu. » On ne veut pas dire du mal des confrères, mais ce dernier point a toutes les chances d’être inventé : l’exécution avait eu lieu sept heures plus tôt, et il est vraisemblable que les bois étaient déjà démontés, et la place nettoyée, comme il était d’usage.

L’exécution capitale suivante, qui intervint en 1854, a lieu à Castelnaudary. Le 27 juillet, le commissaire de police Frédéric Larchevêque, envoie au sous-préfet Barre cette note laconique : « Demain, vendredi 28 du courant, aura lieu l’exécution du nommé Totorito Baylet, condamné à la peine de mort. Les quatre perruquiers qui doivent lui faire la barbe sont arrivés avec l’échafaud. »

Comme pour les deux assassins catalans, les bourreaux vinrent de Toulouse et de Montpellier. La guillotine aussi : lors de la suppression des postes d’exécuteurs, on avait aussi vendu le matériel. À des récupérateurs, ou à des collectionneurs de funestes passions. « Quelques collectionneurs achetèrent des guillotines, ainsi que quelques forains, qui montèrent de macabres attractions. Certains exécuteurs, et certaines veuves d’exécuteurs, dissimilèrent aussi des pièces, en particulier des couperets de guillotines « historiques » ou censés l’être, et les vendirent plus tard à des collectionneurs. C’est ainsi qu’il y eut plusieurs couperets ayant guillotiné Louis XVI dans diverses collections, en France et à l’étranger. » (2)

Le premier bourreau répertorié à Carcassonne s’appelait Pierre de Lafont. Il tint son office de 1538 à 1545. Jusqu’à Philibert-Godefroy Robineau, vingt-quatre autres exécuteurs se succédèrent en trois siècles. L’un, en 1603, s’appelait Jean Bon. On ignore si son patronyme l’aida à obtenir la place. Mais il ne resta en poste que moins d’un an.

(1) Actuelle place d’Enggelfelden, la place au cœur des halles du centre ville. L’emplacement de l’échafaud des flétrissures est matérialisé au sol par un dallage circulaire.

(2) « Le métier de bourreau », Jacques Delarue, Fayard 1989.

Sources :

« L’office du bourreau à Carcassonne », par Georges Galfano, Archives Départementales de l’Aude (cote 2 J 554)

« La guillotine, symbole révolutionnaire ambivalent – Toulouse, janvier 1794 », par Guillaume Debat, Cahiers de l’Institut d’Histoire de la Révolution française, 2020

« La cicatrice pénale. Doctrine, pratiques et critique de la marque d’infamie », par Michel Porret, n°10 de la revue Sens-Dessous, 2012