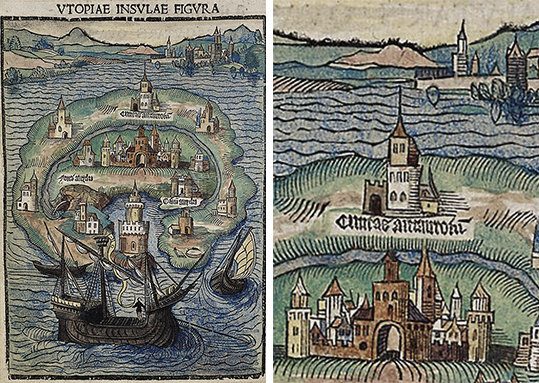

L’île d’Utopie, en sa partie moyenne, et c’est là qu’elle est le plus large, s’étend sur deux cents milles, puis se rétrécit progressivement et symétriquement pour finir en pointe aux deux bouts. Ceux-ci, qui ont l’air tracés au compas sur une longueur de cinq cents milles, donnent à toute l’île l’aspect d’un croissant de lune. Un bras de mer d’onze milles environ sépare les deux cornes. Bien qu’il communique avec le large, comme deux promontoires le protègent des vents, le golfe ressemble plutôt à un grand lac aux eaux calmes qu’à une mer agitée. Il constitue un bassin où, pour le plus grand avantage des habitants, les navires peuvent largement circuler. Mais l’entrée du port est périlleuse, à cause des bancs de sable d’un côté et des écueils de l’autre. A mi-distance environ, se dresse un rocher, trop visible pour être dangereux, sur lequel on a élevé une tour de garde. D’autres se cachent insidieusement sous l’eau. Les gens du pays sont seuls à connaître les passes, si bien qu’un étranger pourrait difficilement pénétrer dans le port à moins qu’un homme du pays ne lui serve de pilote. Eux-mêmes ne s’y risquent guère, sinon à l’aide de signaux qui, de la côte, leur indiquent le bon chemin. Il suffirait de brouiller ces signaux pour conduire à sa perdition une flotte ennemie, si importante fût-elle. Sur le rivage opposé, se trouvent des criques assez fréquentées. Mais partout un débarquement a été rendu si difficile, soit par la nature, soit par l’art, qu’une poignée de défenseurs suffirait à tenir en respect des envahisseurs très nombreux.

D’après des traditions confirmées par l’aspect du pays, la région autrefois n’était pas entourée par la mer avant d’être conquise par Utopus, qui devint son roi et dont elle prit le nom. Elle s’appelait auparavant Abraxa. C’est Utopus qui amena une foule ignorante et rustique à un sommet de culture et de civilisation qu’aucun autre peuple ne semble avoir atteint actuellement.

Après les avoir vaincus à la première rencontre, Utopus décida de couper un isthme de quinze milles qui rattachait la terre au continent et fit en sorte que la mer l’entourât de tous côtés. Il mit les habitants à la besogne, et il leur adjoignit ses soldats, pour éviter qu’ils ne considèrent ce travail comme une corvée humiliante. Réparti entre un si grand nombre d’ouvriers, l’ouvrage fut accompli en un temps incroyablement court, si bien que les voisins, qui avaient commencé par en railler la témérité, furent frappés d’admiration et aussi d’effroi à la vue du résultat.

L’île a cinquante-quatre villes grandes et belles, identiques par la langue, les mœurs, les institutions et les lois. Elles sont toutes bâties sur le même plan et ont le même aspect, dans la mesure où le site le permet. La distance de l’une à l’autre est au minimum de vingt-quatre milles ; elle n’est jamais si grande qu’elle ne puisse être franchie en une journée de marche.

Chaque ville envoie chaque année en Amaurote trois vieillards ayant l’expérience des affaires, afin de mettre les intérêts de l’île en délibération. Située comme à l’ombilic de l’île, d’un accès facile pour tous les délégués, cette ville est considérée comme une capitale.

Chaque ville envoie chaque année en Amaurote trois vieillards ayant l’expérience des affaires, afin de mettre les intérêts de l’île en délibération. Située comme à l’ombilic de l’île, d’un accès facile pour tous les délégués, cette ville est considérée comme une capitale.

Les champs sont si bien répartis entre les cités que chacune a au moins douze milles de terrain à cultiver tout autour d’elle et parfois davantage, si la distance est plus grande entre elle et la voisine. Aucune ne cherche à étendre son territoire, car les habitants s’en considèrent comme les fermiers plutôt que comme les propriétaires.

Ils ont à la campagne, au milieu des champs, des demeures bien situées en des lieux choisis, équipées de tous les instruments aratoires. Les citadins y viennent habiter à tour de rôle. Un ménage agricole se compose d’au moins quarante personnes, hommes et femmes, sans compter deux serfs attachés à la glèbe. Un homme et une femme, gens sérieux et expérimentés, servent de père ou de mère à tout ce monde. Trente ménages élisent un phylarque. Dans chaque ménage, vingt personnes chaque année retournent en ville après avoir passé deux ans à la campagne. Elles sont remplacées par autant de citadins. Ceux-ci sont instruits par les colons installés depuis un an et déjà au courant des choses de la terre. Ils serviront à leur tour d’instructeurs l’année suivante, car le ravitaillement ne doit pas souffrir de l’inexpérience des nouveaux venus. Ce roulement a été érigé en règle pour n’obliger personne à mener trop longtemps, contre son gré, une existence trop dure. Beaucoup cependant demandent à rester davantage parce qu’ils aiment la vie des champs.

Les paysans cultivent la terre, élèvent des bestiaux, procurent du bois et l’acheminent vers la ville par la vole la plus facile, par terre ou par mer. Ils élèvent des quantités incroyables de volailles, par une méthode curieuse. Les œufs ne sont pas couvés par les poules, mais tenus en grand nombre dans une chaleur égale où les poussins éclosent et grandissent. Dès qu’ils sortent de leur coquille, ils considèrent les hommes comme leur mère, courent après eux et les reconnaissent.

Ils élèvent fort peu de chevaux, et seulement d’une race très ardente, uniquement pour faire apprendre l’équitation aux jeunes gens. L’ensemble du labourage et des transports est exécuté entièrement par des bœufs. Les bœufs, pensent-ils, n’ont pas la vivacité des chevaux, mais ils sont plus patients et moins exposés aux maladies ; ils coûtent aussi moins de travail à soigner, moins d’argent à nourrir et, lorsqu’ils ont cessé de travailler, peuvent encore être utilisés comme nourriture.

La totalité du grain est utilisée pour faire du pain. Ils boivent du vin de raisin, du cidre, du poiré et de l’eau, souvent pure, parfois aussi mêlée à une décoction de miel et de réglisse qu’ils ont en abondance.

Lorsqu’ils ont évalué – et ils le font avec la plus grande exactitude – la consommation de leur ville et de la région environnante, ils font des semailles et ils élèvent du bétail en quantité très supérieure à leurs propres besoins, afin d’avoir un surplus à donner à leurs voisins.

Les ustensiles qui manquent à la campagne, ils vont les demander à la ville, où, sans contrepartie, sans formalité, ils les reçoivent des magistrats urbains. Ils se rencontrent nombreux chaque mois, pour une fête.

Quand approche le moment de la moisson, les phylarques des ménages agricoles déclarent aux magistrats urbains le nombre de citoyens dont ils ont besoin. La foule des moissonneurs arrive au moment voulu et il suffit parfois d’une journée de soleil pour enlever toute la moisson.

Celui qui connaît une de leurs villes les connaît toutes, tant elles sont semblables, pour autant que le terrain ne les distingue pas. Je n’en décrirai donc qu’une, et peu importe laquelle. Pourquoi ne pas choisir Amaurote ? Aucune ne le mérite mieux, puisque les autres lui ont accordé d’être le siège du Sénat. Il n’en est aucune du reste que je connaisse mieux, car j’y ai passé cinq années entières.

Amaurote se déroule en pente douce sur le versant d’une colline. Elle est à peu près carrée. La largeur prise un peu au-dessous du sommet jusqu’au fleuve Anydre est de deux milles. La longueur, en suivant la rive, est un peu plus étendue.

L’Anydre prend sa source à quatre-vingts milles au-dessus d’Amaurote. C’est là un petit ruisseau, bientôt grossi par des affluents dont deux assez importants, si bien qu’à son entrée dans la ville, sa largeur est d’un demi-mille ; puis, toujours accru, il se jette dans l’Océan après avoir parcouru encore soixante milles. Sur toute l’étendue entre la ville et la mer, et même quelques milles en amont, la marée, toutes les six heures, se fait fortement sentir. Quand une forte marée remonte le fleuve sur trente milles, elle remplit tout le lit de l’Anydre, refoule l’eau douce devant elle et en gâte le goût par son amertume. Après quoi le fleuve retrouve peu à peu son eau douce, pure, naturelle ; il traverse toute la ville et repousse le flot salé presque jusqu’à son embouchure.

La ville est reliée à la rive opposée par un pont qui n’est pas soutenu par des piliers ou des pilotis, mais par un ouvrage en pierre d’une fort belle courbe. Il se trouve dans la partie de la ville qui est le plus éloignée de la mer, afin de ne pas gêner les vaisseaux qui longent les rives. Une autre rivière, peu importante mais paisible et agréable à voir, a ses sources sur la hauteur même où est située Amaurote, la traverse en épousant la pente et mêle ses eaux, au milieu de la ville, à celles de l’Anydre. Cette source, qui est quelque peu en dehors de la cité, les gens d’Amaurote l’ont entourée de remparts et incorporée à la forteresse, afin qu’en cas d’invasion elle ne puisse être ni coupée ni empoisonnée. De là, des canaux en terre cuite amènent ses eaux dans les différentes parties de la ville basse. Partout où le terrain les empêche d’arriver, de vastes citernes recueillent l’eau de pluie et rendent le même service.

Un rempart haut et large ferme l’enceinte, coupé de tourelles et de boulevards ; un fossé sec mais profond et large, rendu impraticable par une ceinture de buissons épineux, entoure l’ouvrage de trois côtés ; le fleuve occupe le quatrième.

Les rues ont été bien dessinées, à la fois pour servir le trafic et pour faire obstacle aux vents. Les constructions ont bonne apparence. Elles forment deux rangs continus, constitués par les façades qui se font vis-à-vis, bordant une chaussée de vingt pieds de large. Derrière les maisons, sur toute la longueur de la rue, se trouve un vaste jardin, borné de tous côtés par les façades postérieures.

Chaque maison a deux portes, celle de devant donnant sur la rue, celle de derrière sur le jardin. Elles s’ouvrent d’une poussée de main, et se referment de même, laissant entrer le premier venu. Il n’est rien là qui constitue un domaine privé. Ces maisons en effet changent d’habitants, par tirage au sort, tous les dix ans. Les Utopiens entretiennent admirablement leurs jardins, où ils cultivent des plants de vigne, des fruits, des légumes et des fleurs d’un tel éclat, d’une telle beauté que nulle part ailleurs je n’ai vu pareille abondance, pareille harmonie. Leur zèle est stimulé par le plaisir qu’ils en retirent et aussi par l’émulation, les différents quartiers luttant à l’envi à qui aura le jardin le mieux soigné. Vraiment, on concevrait difficilement, dans toute une cité, une occupation mieux faite pour donner à la fois du profit et de la joie aux citoyens et, visiblement, le fondateur n’a apporté à aucune autre chose une sollicitude plus grande qu’à ces jardins.

La tradition veut en effet que tout le plan de la ville ait été tracé dès l’origine par Utopus lui-même. Mais il en a laissé l’ornement et l’achèvement, tâches auxquelles une vie d’homme ne saurait suffire. Leurs annales contiennent, soigneusement, scrupuleusement rédigée, l’histoire des 1760 années qui se sont écoulées depuis la conquête de l’île. Elles racontent que primitivement les maisons étaient petites, semblables à des baraques et à des huttes, construites vaille que vaille avec n’importe quel bois, les murs enduits d’argile, les toits pointus recouverts de chaume. Chaque maison à présent montre trois étages. Les murs extérieurs sont faits de pierre dure ou de moellons ou de briques ; à l’intérieur, ils sont revêtus de mortier. Les toits sont plats, couverts de certaines tuiles peu coûteuses, d’une composition telle que le feu n’y prend point et qu’elles protègent des intempéries mieux que le plomb. Ils s’abritent contre le vent par des fenêtres vitrées – on fait dans l’île un grand usage du verre – parfois aussi par une toile fine qu’ils rendent transparente en l’enduisant d’huile ou de résine : ce qui offre cet avantage de laisser passer la lumière et d’arrêter le vent.

Trente familles élisent chaque année un magistrat que l’on appelait syphogrante dans l’ancienne langue du pays, et philarque à présent. Dix syphograntes et les familles qui dépendent d’eux obéissent à un magistrat nommé autrefois tranibore et aujourd’hui protophylarque. Les deux cents syphograntes enfin, après avoir juré de fixer leur choix sur le plus capable, élisent le prince au suffrage secret, sur une liste de quatre noms désignés par le peuple. Chacun des quatre quartiers de la ville propose un nom au choix du sénat. Le principat est accordé à vie, à moins que l’élu ne paraisse aspirer à la tyrannie. Les tranibores sont soumis chaque année à réélection ; leur mandat est souvent renouvelé. Toutes les autres charges sont annuelles.

Les tranibores ont une conférence avec le prince tous les trois jours et plus souvent si c’est nécessaire. Ils délibèrent au sujet des affaires publiques et expédient rapidement les controverses entre les particuliers, s’il s’en produit, ce qui arrive rarement. Deux syphograntes sont convoqués par roulement à chaque séance du sénat. On veille que rien ne soit décidé qui concerne l’État sans avoir été mis en délibération au sénat trois jours avant qu’un décret soit voté. Discuter des intérêts publics en dehors du sénat et des assemblées constituées est passible de la peine capitale. Il en a été ainsi décidé pour rendre difficile toute entente du prince et des tranibores en vue de soumettre le peuple à une tyrannie et de modifier la forme de l’État. C’est pour cette raison également que toute question considérée comme importante est déférée à l’assemblée des syphograntes qui en donnent connaissance aux familles dont ils sont les mandataires, en délibèrent entre eux, puis déclarent leur avis au sénat. Il arrive que le problème soit soumis au conseil général de l’île.

Le sénat a pour règle de ne jamais agiter séance tenante une question qui lui est proposée, mais de la remettre au lendemain. On veut éviter de la sorte de bavardes improvisations que leurs auteurs chercheraient ensuite à défendre à tout prix afin de faire prévaloir leur opinion plutôt que pour servir l’État, préférant faire litière de l’intérêt général que de leur prestige personnel et, par une fausse honte fort intempestive, ne voulant pas reconnaître qu’ils ont tout d’abord trop peu réfléchi, alors qu’ils auraient dû commencer par parler moins vite, et plus sagement.

Une seule industrie leur est commune à tous, hommes et femmes, c’est l’agriculture, que personne ne peut ignorer. Tous l’apprennent dès l’enfance, par un enseignement donné à l’école et par la pratique, dans les champs voisins de la ville où les écoliers sont conduits en manière de récréation. Ils ne se bornent pas à regarder ; ils travaillent aussi et c’est pour eux une bonne gymnastique.

En dehors de l’agriculture, que tous connaissent ainsi que je l’ai dit, chacun apprend le métier qui lui plaît et qui sera le sien. C’est surtout le tissage de la laine ou du lin, le travail du maçon, ou du forgeron, ou du charpentier. Les autres métiers occupent des ouvriers si peu nombreux que ce n’est guère la peine d’en parler. Chaque ménage en effet confectionne lui-même ses vêtements, dont la forme est la même pour toute l’île – ils ne diffèrent que pour distinguer les femmes des hommes, les gens mariés des célibataires – et d’un modèle qui n’a pas varié depuis des siècles, plaisant à voir, bien adapté aux mouvements du corps et calculé pour protéger également du froid et de la chaleur.

Chacun apprend un des autres métiers, aussi bien les femmes que les hommes. Étant moins robustes, elles font les besognes les moins lourdes, comme de travailler la laine et le lin. Les ouvrages plus fatigants sont confiés aux hommes. La plupart des enfants sont élevés dans la profession de leurs parents, à laquelle les pousse d’habitude une inclination naturelle. Un enfant qui aspire à un autre métier se fait adopter dans un ménage où on le pratique. Conjointement avec son père, les magistrats prennent soin qu’il soit confié à un chef de famille sérieux et honnête. Si quelqu’un, connaissant un métier, veut de plus en apprendre un autre, on l’y autorise de la même façon. Une fois qu’il les sait tous les deux, il exerce celui qu’il préfère, à moins que l’État n’ait besoin de l’un plus que de l’autre.

La principale et presque la seule fonction des syphograntes est de veiller que personne ne demeure inactif, mais s’adonne activement à son métier, non pas cependant jusqu’à s’y épuiser du point du jour à la nuit tombante, comme une bête de somme, existence pire que celle des esclaves, et qui est cependant celle des ouvriers dans presque tous les pays, sauf en Utopie.

Le jour solaire y est divisé en vingt-quatre heures d’égale durée dont six sont consacrées au travail : trois avant le repas de midi, suivies de deux heures de repos, puis de trois autres heures de travail terminées par le repas du soir. A la huitième heure, qu’ils comptent à partir de midi, ils vont se coucher et accordent huit heures au sommeil.

Chacun est libre d’occuper à sa guise les heures comprises entre le travail, le sommeil et les repas – non pour les gâcher dans les excès et la paresse, mais afin que tous, libérés de leur métier, puissent s’adonner à quelque bonne occupation de leur choix. La plupart consacrent ces heures de loisir à l’étude. Chaque jour en effet des leçons accessibles à tous ont lieu avant le début du jour, obligatoires pour ceux-là seulement qui ont été personnellement destinés aux lettres. Mais, venus de toutes les professions, hommes et femmes y affluent librement, chacun choisissant la branche d’enseignement qui convient le mieux à sa forme d’esprit. Si quelqu’un préfère consacrer ces heures libres, de surcroît, à son métier, comme c’est le cas pour beaucoup d’hommes qui ne sont tentés par aucune science, par aucune spéculation, on ne l’en détourne pas. Bien au contraire, on le félicite de son zèle à servir l’État.

Après le repas du soir, on passe une heure à jouer, l’été dans les jardins, l’hiver dans les salles communes qui servent aussi de réfectoire. On y fait de la musique, on se distrait en causant. Les Utopiens ignorent complètement les dés et tous les jeux de ce genre, absurdes et dangereux. Mais ils pratiquent deux divertissements qui ne sont pas sans ressemblance avec les échecs. L’une est une bataille de nombres où la somme la plus élevée est victorieuse ; dans l’autre, les vices et les vertus s’affrontent en ordre de bataille. Ce jeu montre fort habilement comment les vices se font la guerre les uns aux autres, tandis que la concorde règne entre les vertus ; quels vices s’opposent à quelles vertus ; quelles forces peuvent les attaquer de front, par quelles ruses on peut les prendre de biais, sous quelle protection les vertus brisent l’assaut des vices, par quels arts elles déjouent leurs efforts, comment enfin un des deux partis établit sa victoire.