Mardi 9 août 2022

C’est aujourd’hui que commencent les rencontres autour de l’incroyable figure de François Tosquelles, qui contribua à bouleverser notre façon de considérer la psychiatrie. En parcourant tous ces livres sur les fous et la question de savoir qu’en faire, j’ai fini par me demander ce que j’avais longtemps su, moi-même, de la folie.

Je dois d’abord parler de l’homme au croc. J’avais dix ans, et je passais toutes mes vacances chez ma grand-mère, dans un petit village des environs de Béziers. Au milieu d’une ruelle, en dessous de l’église, l’homme au croc passait ses journées assis sur le perron de sa petite maison. Un béret vissé sur la tête, un croc de boucher, orthèse radicale, vissé au poignet gauche. Le regard fixé sur la chaussée en terre battue, il restait silencieux, indifférent à nos manigances. Dans le village, il passait pour un fou…

L’asile de Bedlam à Londres, gravure de William Hogarth, 1763

En fait, il était seulement dévoré par la tristesse. On était venu le chercher, un jour de 1916, dans son minuscule arrière-pays du Languedoc, pour le jeter avec des wagons entiers de collègues au fin fond d’une tranchée boueuse, du côté de Vrigne-Meuse. Quelques mois d’angoisse, de souffrance, et un éclat d’obus lui avait tranché la main. Et je pense aujourd’hui, en racontant cette histoire, à ces lignes de Jean Echenoz dans « 14 », son roman de la grande guerre (1).

La chirurgie orthopédique de l’époque en était à ses balbutiements. On choisit, sans lui demander son avis, de lui placer, pour subroger la main manquante, un magnifique croc de métal, courbé et aiguisé comme une épée. De toute ma vie, je n’ai vu le même, plus tard, qu’au bout du bras du capitaine Crochet ! Il vivait avec ce dangereux appendice depuis plus de quarante ans. Et ce croc était comme un reproche au village : « Vous continuez votre petite vie comme si rien ne s’était passé là-haut, comme si la plus grande injustice n’avait pas été faite, et vous ne voulez pas savoir que parce qu’elle m’a frappé, c’est vous tous qu’elle a frappé. Vous, vous continuez d’aller à la chasse, de faire les vendanges, de danser avec vos femmes, de jouer aux boules sur la place, et vous m’abandonnez seul sur mes trois marches… Je ne suis pas fou, je suis seulement cet inutile reproche dont vous détournez le regard. »

Et comme pour lui donner raison – la pédagogie familiale était à cette époque aussi rudimentaire que la science des prothèses – les parents du village en firent un épouvantail : « Finis ton assiette de sanquette, sinon j’appelle l’homme au croc ! »

Et ma grand-mère ajoutait à voix basse : « Moi il me fait peur, cet homme… »

C’était mon premier fou, qui ne l’était pas le moins du monde.

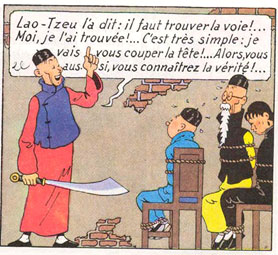

Le second était chinois. À l’époque, j’écrivais le scénario d’un petit film sur les représentations de la folie dans les Aventures de Tintin et Milou. Le film ne se fit jamais. [Aujourd’hui, quand je mets en balance tous ceux de mes films que je n’ai jamais faits avec ceux que j’ai réussi à tourner, évidemment, elle penche dangereusement du côté de mon œuvre putative : les seuls que j’aimerais voir, c’est ceux que je n’ai pas faits…]. J’avais donc relu les vingt-trois albums de Tintin pour y traquer toutes les images de fous. Le résultat était impressionnant. Pour Hergé (pour tout le monde ?), un fou était quelqu’un qui dansait sur place en chantant « Trou lala ïtou… » et qui éventuellement, était capable de vous trancher la tête d’un seul coup de sabre.

Mes recherches établirent donc que la folie était évoquée ou/et représentée dans cinq albums (Les Cigares du Pharaon, pages 36, 40, 41, 43, 44 et 45 ; Le Lotus Bleu, pages 3, 13, 14 et 23 ; Les Sept Boules de cristal, page 49 ; Le Crabe aux pinces d’or, pages 30 et 31 ; et enfin L’Étoile mystérieuse, page 4 et 20). Que l’intérêt d’Hergé pour ce topique de la maladie mentale avait peu à peu faibli au fur et à mesure qu’il avançait dans son œuvre. L’album Les Cigares datent de 1934, Le Lotus de 36, Le Crabe de 41, L’Étoile de 42, Les Sept Boules de 48, et les références s’amenuisent dans chaque album. Le film prétendait démontrer qu’Hergé, qui marchait beaucoup aux clichés, était comme tout le monde, ignorant des subtilités de cette mise en marge, et qu’il y rajoutait volontiers tous les préjugés racistes et coloniaux qu’il aimait tant ! On ne sait pas pourquoi, mais les ayant-droit, comme on dit si bien, ne souhaitèrent pas que le projet aboutisse…

Mon troisième fou était un ancien Premier ministre. Au printemps de 1973, Michel Debré, alors ministre de la Défense, promulguait une loi de réforme sur le service militaire qui prévoyait la réduction drastique des sursis pour les étudiants. La réponse fut immédiate : des dizaines de lycées et de facultés furent occupés, et des manifestations monstres enflammèrent les principales villes de France. « Les sursis on s’en fout, on veut plus d’armée du tout ! » était un des principaux joyeux slogans du mouvement. La jeunesse était dans la rue, pour la première fois depuis Mai 68, et la joyeuse équipe de Charlie Hebdo décida alors que Michel Debré n’avait plus toute sa tête. Qu’il fallait même être sacrément chtarbé pour imaginer une telle loi. Le journal ne le représentera plus qu’affublé d’un entonnoir sur la tête. Pour les années à venir, et jusqu’à sa retraite, Michel Debré sera, pour une grande partie de la jeunesse, le neuneu de la Cinquième République.

Le reste de mes fous sera plus classique. Michel Foucault était entre-temps venu nous conter une tout autre histoire. Et à Toulouse, beaucoup de soignants de l’hôpital Marchant entretenaient les troupes gauchistes de leurs expériences convaincues.

Et puis il y eut mon père. Les deux dernières années, celles où il ne me reconnaissait plus. Je m’asseyais à ses côtés, je lui prenais la main, et je me disais que soixante ans plus tôt, c’est lui qui prenait la mienne. Je réalisais que depuis tout ce temps, je ne l’avais plus touché. Assis côte à côte, on se taisait ensemble. Lui était ailleurs, longuement, avec application, puis tout à coup, en rigolant, il disait d’une voix forte :

« C’est comme au bureau, hier ! Ah ça plaisantait pas ! » Puis il replongeait dans son absence. Bizarrement, ça me rassurait. Je voyais bien que sa disparition était habitée. Qu’il s’y passait encore de sacrées choses, des engueulos et des rigolades, que le bureau du Sernam à Toulouse n’avait pas encore tout à fait fermé. Un jour qu’il s’était mis ainsi à crier, ce qui m’avait fait sursauter, le médecin qui passait par là s’était arrêté près de nous et m’avait dit en le regardant : « Rassurez-vous, ce n’est pas un Alzheimer ! Votre père a tout simplement une démence sénile… » Rassurez-vous ? J’ai bredouillé un truc incompréhensible, il m’a souri et est reparti à grandes enjambées dans le couloir de l’Ehpad.

« Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière »

Jean-Michel Mariou