Deux lettres, à Jean et Marcelle Ballard

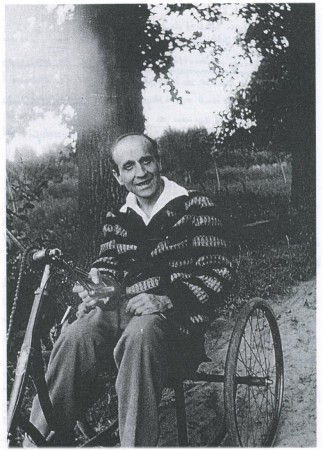

Jean Balard (1893 – 1973) : écrivain et éditeur, il sera l’homme de la revue Les Cahiers du Sud. Il tiendra la barre de celle-ci depuis le fameux « grenier » sur le vieux port de Marseille de 1919 à 1966. Il sut toujours s’entourer de collaborateurs aussi précieux qu’audacieux : André Gaillard qui dès 1927 ouvrit la revue aux influences surréalistes jusqu’à sa mort en 1929 ; Joë Bousquet ensuite, « totem pensant » de la revue, sa vigie selon lui – Jean Ballard faisait souvent le « voyage du cœur » jusqu’à la chambre de la rue de Verdun à Carcassonne – enfin André Bertin et Jean Tortel. Jean Ballard partageait ce jugement de Joë Bousquet au sujet des revues à savoir qu’un jour, elles « (témoigneraient) plus fidèlement que les livres en faveur de (notre) temps ».

Carcassonne[1]

4 octobre 1939 (la date n’est pas de Bousquet)

(de la main de Jean ou de Marcou Ballard : aussitôt répondu 8 ou 9 / 10 / 39)

Cette lettre ma chère marcelle, mon cher jean[2], vous avez failli l’attendre en vain, et recevoir à la place une lettre de ma sœur qui vous aurait appelée.

J’arrive à peine à Carcassonne où on m’a transporté couché à la première éclaircie, hors de danger, mais très faible encore (…)

Et les dix jours de repos qui me sont infligés, sans conversations, presque sans lumière, je vais les employer à mettre de l’ordre, à liquider le passé, à préparer l’avenir. A manger. Suralimenté, en effet, et condamné à trois repas par jour, je vais reconstituer mes forces et me donner une grande année de travail impersonnel : Cahiers du Sud, petites chroniques, lectures. Après nous verrons. Jamais on ne me lira aussi vite que je me suis écrit. Et cette publication massive que je viens d’accomplir, sans doute, me libère-t-elle, mais de la part d’un homme aussi malade, c’était un coup de folie. Vous l’avez, mieux que personne, compris. Les livres sont très travaillés. Ils sont extraits d’une véritable montagne poétique et critique.

Mais tout cela vous dit assez mal comment j’ai failli être la première victime de la guerre. En un mot, je n’ai pas pu supporter l’idée que cela recommençait. Je me croyais plus fort. La guerre, c’était pour moi la mort même de celui que j’avais tiré de mon cadavre. Des phrases ? Oui ! Mais penser que Bertin, Sire, Nelli, Gros, tant d’autres partaient, que tout sombrait quand, enfin, je pouvais croire que nous étions en place pour agir, c’en était trop. Depuis quinze jours l’angoisse m’empêchait de faire un seul repas. Je me nourrissais de petits beurres et de thé. Un jour une crise a commencé, air connu. Puis, entérite, cela va, j’étais en pays de connaissance. Mais une belle crise d’urémie s’est déclarée. En même temps, impossible d’avaler même une goutte d’eau ou de thé. Vomir du feu, un réflexe dans l’œsophage qui a fait croire un moment à un ulcère et, pour compléter le tableau, le cœur qui filait.

Mon père assez malade lui-même, faisait de son mieux. Mais je peux dire que c’est Adrien Gally[3] qui m’a arraché à la mort. Quand il a vu que cela tournait mal, il s’est transporté à Villalier et, sans une heure d’interruption, m’a veillé toutes les nuits, aidé seulement de ma sœur (…)

Coïncidence étrange ! J’avais deux ans et il n’était pas né, quand son père, déjà, pendant que le mien était aux manœuvres, m’avait une première fois arraché à la mort, vraiment par un miracle de vigilance et d’attention. Et j’ai été content de voir une deuxième fois comment un médecin peut tout quand il croit en la médecine plus qu’en lui-même, en la vie plus qu’en la médecine. (…)

Je suis encore très fatigué. Mais heureux d’avoir pu aller si loin ce soir, et prendre soin de vous mettre en paix avant de retourner un peu au sommeil. (…)

Je ne veux pas vous dire tout ce que le voisinage de la mort m’a inspiré. Mais je retiens qu’il n’y a plus rien de moi dans mon passé d’homme. Je suis né d’hier ; et j’en suis heureux.

A bientôt Jean, à bientôt Marcelle. Tout va reprendre comme jadis et mieux. Tout à l’heure, pour me délasser, j’ai relu une partie du passeur et d’Iris[4]. Oui ! c’est bien ce que je voulais écrire, et cette menace de mort est arrivée à point. Il y avait quelque chose de la mort de notre grand André Gaillard[5] dans cette rupture de mes forces quand se publiaient des livres que je ne saurais plus écrire, et dont l’existence soudain m’importe beaucoup. (…)

Je vous embrasse de toute mon âme

Joe

[1] Lettre publiée pour la première fois dans « Le génie de la vie », aux Cahiers du Centre Joë Bousquet et son temps, Carcassonne, 2000.

[2] Nous avons respecté la graphie de Bousquet.

[3] Médecin, Adrien Gally était aussi le cousin de Joë Bousquet.

[4] Le passeur s’est endormi, Iris et petite fumée, deux romans de Bousquet parus en 1939, le premier chez Denoël et le second chez Guy Lévis-Mano.

[5] André Gaillard (1898-1929), poète proche du surréalisme lié à l’aventure des Cahiers du Sud où l’ensemble de son œuvre est publié.

Deuxième lettre, du 1er janvier 39 (corrigé de la main de Ballard 40 – répondu le 14/1/40)

Carcassonne[1]

Mon cher Jean

Serai-je enfin remis en selle ? Je ne veux pas refaire l’histoire de mes malheurs. Elle dirait peu eu égard au tableau de mes craintes. Mon mal de septembre m’aurait moins alarmé si je n’avais dû, par la suite, y reconnaître tous les traits d’une nouvelle blessure… Et d’où sortait ce choc ? Il est à peu près prouvé que ma moelle s’est remise à saigner. Allais-je voir ma paralysie se paralyser à son tour ? Non, ce fut plus simple. Depuis vingt ans, je ne comptais plus qu’avec mon immobilisation et je l’avais classée. Les plaies sont revenues (…) J’ai connu tous les ennuis d’un séjour au lit sans repos possible, et je n’en parle enfin qu’à peu près acquise la certitude d’une guérison (…)

Me voici, en janvier 40, avec le chagrin d’avoir vu mes amis partir, les trois-quarts de mes exemplaires de presse accumulés à Villalier, à la disposition des rats, sans goût pour ces ouvrages d’avant-guerre. Intimement persuadé cependant que ce nouvel accès est pour m’arracher à mon passé ; et que tout va changer. Dans ces interminables semaines, étendu dans mon lit, incapable d’écrire car l’effort de m’asseoir retardait la guérison de mes plaies, j’ai pensé à beaucoup de choses. Il faudra renaître, et renaître différents, non pas traîtres à notre effort passé, mais hostiles à nous-mêmes à force de nous sentir fidèles à ce que prédisait notre action. Je crois que nous serons les premiers à comprendre la classe qui vient et à refuser en son nom tout ce qui ne plonge pas ses racines dans la vie. Les fictions étaient indispensables dans une société irrationnelle ; et les idées, aussi, correspondant comme les premières, à des défaillances du réel, toujours. Nous devons purifier l’imagination, en faire un instrument pour saisir la vie telle qu’elle est, c’est-à-dire débarrassée de l’idée que nous nous faisions d’elle. Il faudra être vrais, de cette vérité qui est le pressentiment de la vie telle qu’elle est ; une voie divinatoire pour y accéder. Car la pensée ne peut nous conduire à la vie, elle est le gage de son déséquilibre (…)

Si rien ne survient plus, peut-être bénirais-je mon mal. Car je ne veux plus écrire que des œuvres de maturité. Et je les vois se configurer en abandonnant de leurs ambitions. Qu’est-ce que ma contribution à la littérature moderne ? Un témoignage à mûrir. La preuve à faire que la vie inaugure un ordre de sentiments qui n’obéissent pas aux faits. La certitude à communiquer que nous ne faisons pas notre vie et que notre vie nous fait. Une méthode de communication à découvrir et dans un cadre où la fiction se refuse à entrer.

(…)

Je ne vous envoie que ce mot après un premier janvier calme et triste

(…)

Je vous embrasse affectueusement tous les deux

Joe

[1] Lettre publiée pour la première fois dans « Le Génie de la vie », aux Cahiers du Centre Joë Bousquet et son temps, Carcassonnne, 2000.