Lettre à Jean Paulhan

Février 1939

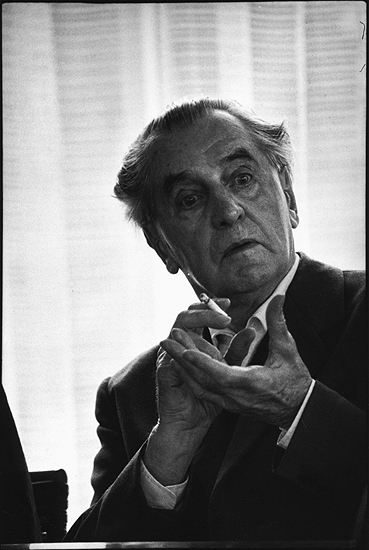

Jean Paulhan (1884 – 1968) : écrivain, critique, théoricien de la langue et de la littérature (cf. Les fleurs de Tarbes ou la terreur dans les Lettres, publié en 1941), membre de l’Académie française depuis 1963, son rôle dans le monde des Lettres et des Arts fut très important. Il dirigea la Nouvelle Revue Française entre 1935 et 1940 puis entre 1953 et 1968. Il joua un grand rôle entre 1940 et 1950 auprès de Joë Bousquet dont il publia Traduit du silence et auprès de qui il introduisit les peintres Fautrier et Dubuffet. Joë Bousquet lui a consacré un essai : « Les Capitales, de Jean Duns Scot à Jean Paulhan ».

Mon très cher ami[1]

J’ai vraiment fait un pas le jour où je vous ai écrit que tout effort d’invention s’appuyait, en ce qui me concernait, sur une image parfaite – et déjà caduque – de l’effet à produire. C’était de moi que je parlais quand je peignais l’embarras de l’écrivain obligé d’assigner à la logique un rôle rhétorique. Je sais maintenant que l’acte d’écrire revient à rassembler, qu’il faut sous le couvert du travail d’expression laisser agir une espèce de pesanteur qui est le fait du langage ; et qu’un texte est parfait quand on y voit l’ordre naître de la rigueur que mettent la pensée et la parole à suivre chacune sa loi. Coûte que coûte vous devez me prêter votre esprit pour achever de concevoir ce que je viens d’observer. Il vous faut opposer ce que je vois sous mon défaut – et ce que je crois reconnaître dans la rhétorique de Breton – à l’esquisse d’un jugement que j’ai tenté de tracer pour vous donner mon impression devant votre style. Je ne sais pas comment ceci vous apparaît. Je vous donnerais une idée plus fidèle de mon sentiment si c’était lui que je faisais parler. Je suis profondément intéressé. Il me serait difficile, maintenant, de revenir en arrière. Singulier ! Comment vous dire moi-même la source ordinaire de mon émotion poétique. Ce serait à mon passé de vous en parler puisqu’elle m’attache à lui ; puisqu’elle révèle combien il me tient étroitement attaché. Tout doit être là : et ma blessure agit peut-être comme une image : formant un symbole perdurable d’une situation que mon esprit accepte de maintenir. C’est la première fois que j’ai les moyens de le savoir. Vous m’avez fourni ces moyens. Et maintenant, vous me posez justement les questions qui me libèrent de toutes les résistances. Sans doute – à quel prix ? – avez-vous établi la paix entre votre esprit et votre cœur : on ne peut pas tout à fait vous comprendre sans être touché. On dirait parfois que votre pensée a des privilèges ; et peut-être n’est-ce là que le signe des nouveaux pouvoirs que vous avez acquis au penser. S’il en est ainsi, mon témoignage doit vous émouvoir car une telle réussite ne peut pas demeurer inconsciente ; et j’entends qu’elle doit nécessairement s’opérer sur une ligne qui sacre l’intention. Comment avez-vous fait pour obtenir de la raison qu’elle ouvre le cœur ? Je n’ai pas la prétention de caractériser avec pertinence une position si nouvelle, encore que si sûre d’elle. Je ne saurais vous en parler que sur un ton dont vous m’avez appris à me défier. C’est à la vie de répondre pour le cœur qui se trouve atteint.

Depuis assez longtemps je cherche à vous donner une idée de ce que je trouve quand je pense à moi ou que je me souviens. Des questions que vous me posez avec beaucoup de discernement et une intuition très sûre de ce que je n’ai pas résolu me pressent, même quand vous les reprenez, de vous montrer ma vie où quelque chose a toujours manqué. On aurait dit qu’elle prenait des couleurs pour se dispenser d’être réelle.

En 1913, ou je crois en 1912, j’étais en première, à Carcassonne, avec Jean Mistler ; et si je le nomme, c’est parce que nous étions rapprochés par notre extrême jeunesse. Sur une photo de la classe de rhétorique, que je vous enverrai aussitôt que je l’aurais retrouvée, nous sommes rapprochés par nos quatorze ans, au milieu des birbes de dix-huit ans qui l’avaient, avec mépris, affublé de deux noms : fabol qui veut dire en patois : haricot ; et Fifi qui retenait le tour très féminin de ses manies. Nous étions amis, nous avons gardé toutes les manières de l’amitié mais nous ne nous écrivons jamais[2] ; et s’il vient me voir chaque fois que les intérêts de son mandat l’appellent à Carcassonne[3], je crois qu’il ne ferait plus le déplacement dans le seul but de me parler. Stéphane, sa femme, est ennuyeuse et son silence est autour d’elle comme une cage.

A la fin de l’année scolaire, mon père qui m’avait obtenu la grosse dispense exigée, un peu embarrassé de me voir si jeune à la veille de choisir une carrière, a eu un système de défense dont j’ai perçu le bénéfice plus tard. Il ne voulait pas me voir en philo à quinze ans, il m’a demandé de faire une espèce de rhétorique supérieure, s’engageant à m’envoyer en Angleterre de mars à novembre, si j’acceptais de demeurer dans le latin et la rhétorique au lieu de suivre Mistler en philo. Ne vous hâtez pas de louer la prévoyance de mon père. Il s’agissait, avant tout, de me donner le ton du fils de famille, d’ajouter l’ombre de la culture aux leçons d’escrime et de cheval afin que je m’éveille à la grandeur des désirs qu’il nourrissait pour moi (c’est-à-dire ceux qu’il n’avait pu accomplir pour son compte). Banque : l’avenir est aux affaires ; la seule marchandise qui ne se dévalorise pas c’est l’argent, etc. Ai-je assez souvent entendu cette thèse en réponse à ma prétention de préparer une licence de lettres ou de parler dans une robe d’avocat puisque c’était un projet risible que de s’aventurer dans le journalisme (ainsi se prononçait le mot littérature dans ma famille, deux fois bourgeoise).

Mon père, d’abord médecin militaire, avait démissionné après son mariage avec une fille de négociant. Il avait une sorte de clientèle, un fort loyer, des domestiques. Ainsi ai-je vécu dans une de ces familles qui étaient, avant 1914, riches sans le savoir puisqu’elles cherchaient de nouveaux aménagements financiers ; et qui, la guerre finie, sont devenues enragées de n’avoir que de l’aisance ; et de ne plus puiser dans leurs revenus des moyens de s’élever ou de mépriser. Vous sentez mon aversion nourrie de leurs mécomptes ; et qui a commencé quand je suis parti, vers seize ans, pour l’Angleterre. Ce séjour m’a profondément marqué. Mon année de philo a été atroce. Je ne comprenais pas ce que l’on voulait faire de moi. Nous n’étions d’accord avec mon père que sur le choix de mes camarades qu’après cette année de liberté je voulais noceurs et qu’il souhaitait riches et bien apparentés. Le baccalauréat est arrivé. Je me souviens qu’on nous avait demandé en philo de choisir l’exemple d’une émotion éprouvée qui allait permettre au candidat de dégager des lois présidant aux manifestations affectives. Je me vois pataugeant dans mon sujet et, soudain, éclairé de je ne sais quelle lueur, faire dépendre les modifications physiques, précédant comme je le disais, l’émotion, d’un instinct d’imitation, d’un geste allumé par le regard. Ne riez pas trop. Ce n’est pas du Jousse que je remâche. J’ai eu un 32 qui a comblé les trous de mes épreuves scientifiques et un préjugé favorable qui m’accompagnait à l’oral m’a fait passer brillamment malgré mon zéro en géographie qu’heureusement l’examinateur n’a pas maintenu.

Nous sommes revenus de Montpellier, mon père et moi, en nous disputant. Et cette querelle consécutive à un succès en dit assez long sur notre état d’esprit à tous les deux. D’avoir assisté à mes épreuves orales qui montraient au naturel tout le débraillé de mon esprit, mon père, je crois, avait compris que quelque chose de plus fort que moi parlait dans mes protestations contre le choix qu’il faisait pour moi d’une carrière. Après mûres réflexions toutefois, il décida de m’envoyer en Espagne puisque mon goût des langues vivantes se rencontrait avec l’idée qu’il se faisait de leur utilité.

Quelques jours après, la guerre éclatait : il partait : je restais. J’aimais, j’aime beaucoup mon père, mais pas un instant je n’ai mis la peur de le perdre en balance avec la joie d’être libre.

Entre ma mère et ma sœur, avec tout au plus pour me tenir en respect mon grand-père maternel qui n’allait pas tarder à mourir, j’ai commencé à mener cette vie un peu ignoble de la petite crapule qui se permet tout, avec le chagrin de perdre mon grand-père. Il y avait bien eu pour me confondre la pensée que je le tuais un peu, sa maladie l’ayant saisi avec un accès de désespoir que j’avais causé. Devant son coffre-fort ouvert et pillé par mes soins, il m’avait donné le spectacle d’une vraie douleur d’honnête homme. Et je ne sais pas si l’idée de ma responsabilité ne m’a pas démoralisé davantage, dans les lentes nuits où je voulais le veiller, jouant un rôle, me faisant maudit. J’étais bien seul, tous mes camarades, plus âgés que moi, étaient à la caserne ou au front : mon père me refusait du front l’autorisation de m’engager. Une amie, de dix ans plus âgée que moi, vivait avec moi toutes ses folies et soudain, révoltée par mes trahisons, et poussée en pleine hystérie préparait les projets les plus absurdes, depuis la tentative d’empoisonnement jusqu’à la fuite en Suisse, qui, quelques jours, m’a tenté.

Mon père, heureusement, avait été mis au commandement de la place médicale de Creil. Averti que cela allait tourner mal, il s’est arrangé pour revenir, m’a trouvé couché avec un phlegmon à la cuisse consécutif à une piqûre de morphine. Il m’a soigné : et j’ai dû le rejoindre à Creil. Ses projets ne l’avaient pas abandonné. Après m’avoir tenu au vert quelques semaines, il a intrigué pour qu’on m’accepte, en cours d’année, aux Hautes Etudes Commerciales. Je n’avais rien à dire. Tout était bon pour me faire oublier. Trois mois dans ce sinistre bâtiment du boulevard Malesherbes, j’ai partagé la vie de ces futurs brasseurs d’affaires. Rien : pas une lueur ! A peine noterais-je la satisfaction d’un professeur de lettres qui venait, deux heures par semaine, s’ennuyer aux Hautes Etudes et qui, tout en faisant de moi son premier, s’étonnait tout haut de me voir dans cet établissement.

Les vacances : la fin de cette année 15 passée à Narbonne, ma ville natale, où la relève des médecins avait envoyé mon père ; la rencontre du pédant Raynal qui m’a ébloui. Janvier 1916 : j’ai été incorporé avec la classe 1917 dont je faisais partie, à Aurillac.

Vous connaissez cette chute dans la vie de soldat. Mais souvenez-vous que je n’étais rien, que je n’étais attaché à rien : le passé absurde était un si lourd fardeau que je suis allé le quinzième jour débiter à mon capitaine un petit plaidoyer que, depuis des mois, je me répétais tous les jours : j’avais des raisons personnelles et fort graves pour demander à partir au front avec le premier détachement. Au lieu de me répondre en invoquant ses instructions, le brave homme intrigué, inquiété peut-être, m’a longuement interrogé. J’étais décidé à tout pour le convaincre. Il a fait sortir le sergent-major. La gorge serrée je lui ai raconté le drame de mon amour sans issue, le trouble apporté dans un ménage. Sur sa table, il y avait un chien jaune, de bois découpé, une image de Benjamin Rabier[4], que je devais revoir – la même, sur le bureau de notre sergent-major de ma compagnie au front. Tout dansait : à travers les vitres je voyais tomber la neige. Le capitaine Demestre n’a pas ri : il m’a demandé si j’étais bachelier, assis soudain à sa table a feuilleté quelques papiers, a souligné que je parlais l’anglais couramment. J’étais ahuri. J’ai cru qu’il allait m’offrir un poste d’interprète aux armées. Mais non. C’était, me dit-il, le moyen de monter au front avec le grade qui me permettait de rendre des services. J’allais partir avec un peloton de candidats élèves-aspirants et passer un concours pour entrer à Saint-Maixent. Il n’y avait pas d’autre moyen, me dit-il, de me donner satisfaction. Sa gravité commençait à m’éclairer mon enfantillage : « Est-ce qu’il a un fils, me suis-je dit, est-ce qu’il a une femme ».

De mon séjour à Saint-Maixent, il n’y aurait rien à dire si ma mère n’était, avec ma sœur, venue me voir. Au café de la terrasse où je l’avais amenée un soir de sortie, après quelques hésitations, avec la simplicité, la camaraderie qui avaient été la règle dans nos relations, elle m’a avoué qu’elle était allée à Bordeaux voir une tireuse de cartes qui avait deviné qu’elle avait un fils. Et sûre de me faire plaisir : « Elle m’a dit que tu irais à la guerre, que tu serais un peu blessé et que tu deviendrais écrivain : on parlera de lui, ajoutait la devineresse, dans les journaux ».

J’ai eu un accès de colère que je trouve aujourd’hui chargé de sens. Je me suis servi de cette prophétie pour démontrer à ma mère l’absurdité de sa croyance : « D’abord, on ne peut pas être un écrivain : ce n’est pas un métier », disais-je avec une rage de raté. Ma mère battait en retraite, et afin de sauver son illusion, donnait de la vraisemblance à l’horoscope : « Elle voulait dire journaliste, tu comprends, c’est une femme qui ne sait pas, elle voit ton nom dans les journaux, tu seras célèbre ». Quelque chose de bien vivant en moi était en jeu, car j’ai réagi avec fureur : « Les gens qui font parler d’eux me dégoûtent, ai-je dit, il n’y a pas de profession qui me fasse horreur comme celle d’écrivain ». Où avais-je pris cela ? Depuis des années j’écrivais mon journal et je l’écrivais en anglais pour le tenir à l’abri des indiscrétions. J’y parlais des femmes que j’aimais, et, orgueilleusement, y notais tous les témoignages de sympathie quand ils émanaient d’un garçon plus âgé, plus élégant, plus aimé que moi. Je crois que j’ai toujours craint le mépris.

En novembre 16, montant enfin dans un bataillon d’instruction, j’ai refait avec plus d’habileté le coup de la demande. Apprenant sur la route qui menait à mon nouveau cantonnement qu’un détachement devait, le lendemain, se diriger en renfort sur un régiment du vingtième corps, j’ai feint, malgré mon accent méridional, de trouver dans cette permutation une occasion unique de rejoindre des membres de ma famille et d’être immatriculé dans une région où ma famille avait des intérêts. Le commandant hésitait. Il avait reçu les aspirants de la jeune classe avant les instructions qui les concernaient. Un adjudant, père de trois enfants, apprenant le fait, s’est dit malade. Et cet incident a aidé l’officier responsable à se décider. Le lendemain, au milieu de la nuit, sous une pluie fine, je suis parti avec deux cents hommes commandés par un certain lieutenant Bloch. Sur la route de la gare, tenu encore par mes habitudes de l’école, j’ai demandé aux hommes mornes que je commandais pourquoi ils ne chantaient pas : une pauvre face à moustaches noires s’est tournée vers moi, et si épaisse que fût la nuit, je crois que c’est sur l’expression qui vint alors sur ses traits que je saurais le reconnaître : « Ceux qui chantent, m’a-t-il répondu, c’est de ne pas savoir où ils vont ».

Le sort était joué. Je n’étais pas sans angoisse. Toutefois, du dépôt divisionnaire où nous devions attendre que les pertes de Sailly-Saillisel[5] nous ouvrent les rangs du 156[6] j’ai écrit à un colonel ami de ma famille pour qu’il use de son influence pour que je sois le premier chef de section réclamé par le régiment. L’atmosphère de ce dépôt divisionnaire était étouffante. Les baraques de bois sont le premier endroit où j’ai vu la lumière souffrir. Ce milieu de peureux et d’habiles, avec quelques indifférents, toujours ailleurs, était plein d’histoires absurdes concernant les hautes têtes du régiment. Et deux sous-officiers entre lesquels je m’asseyais à table parlaient d’un grand lieutenant, complètement fou qui était toujours celui qui ramenait le moins de survivants des attaques. A la Somme, il avait fait massacrer sa compagnie en s’installant sous le barrage français. Il avait tué avec son couteau… etc. J’ai pu passer dix-huit mois dans la compagnie d’Houdard, devenir son premier lieutenant après avoir été son aspirant, sans reconnaître en lui l’homme dont me parlait le sergent Benoît. C’est après ma blessure et ce baiser de sang que sa mort allait suivre de quelques heures, une fois arrivé à l’hôpital, que j’ai compris, que j’ai pu me faire une idée de celui que voyaient en moi les sergents en panne au dépôt.

Tout ce que je vous ai rapporté ne doit pas manquer de monotonie. Ma vie commence au moment où j’ai rencontré Houdard. Vous vous souvenez quelle impression il avait faite sur Pourrat qui ne le connaissait que par un lieutenant tard venu au régiment, Granet, un très brave homme qui n’a vu du grand capitaine que quelques traits d’héroïsme. J’ai été l’ami d’Houdard. Il m’a fait. Ce ne serait rien qu’il m’ait à plusieurs reprises arraché à la mort. Près de lui, j’ai eu toutes les audaces, et dès qu’il s’éloignait, j’éprouvais l’épouvante. J’ai pris le singulier goût d’un vertige sans nom au contact d’un homme qui était prêtre, impossible à connaître tout à fait, si réel et si grand qu’on ne pouvait, à son école, aspirer qu’à la faveur de paraître quelque chose. Notre serrement de mains voulait dire quelque chose, car nous avions parfois sous le feu des disputes à tout casser, comme si nous avions eu pleinement conscience que c’étaient des vies humaines que nous nous arrachions. Et notre rencontre, dans cette compagnie si dure et disciplinée, avait bouleversé toutes les valeurs reçues puisque, outre la médaille militaire, quand j’étais aspirant, j’ai eu cinq citations et la croix en quelques mois, dans une série d’affaires où il a eu à me reprocher des refus d’obéissance devant ses soldats, et sur deux abandons de poste – dont il a peut-être ignoré le moins grave – l’un au moins sous le feu, en plein combat, qui ressemblaient trait pour trait à ces incidents qui font casser un officier ou le mènent au poteau…

Je m’interromps. Je ne voudrais pas me relire. Je sais maintenant que je dois aller au bout de mon récit. Ai-je besoin de vous dire qu’il me contient des faits dont je n’ai jamais parlé et que de ces mouvements de lâcheté auxquels je fais allusion et qu’il sera salutaire de vous dénoncer, ma pensée même ne voulait pas. Ce qu’ils supposent dans la nature d’Houdard et dans la mienne n’est rien auprès de ce qu’ils disent de nos liens qui furent sa vérité et l’occasion pour la mienne de se connaître – et depuis, mon exil, qui se partage avec ma blessure le privilège de m’égarer, le penchant à m’accommoder de tout ce qui est excessif – avec ce sentiment d’être déchu, toujours en reste – même en art – sur celui à qui l’on tenterait de m’identifier.

Houdard qui n’avait encore que deux galons commandait la troisième compagnie qui, dans ce régiment de choc, était chargée des missions spéciales. Les unités du 20e corps, dont était le 156, comme les Thabors et la légion, ne tenaient pour ainsi dire pas les tranchées. Et quand un bataillon séjournait en première ligne, c’était le temps nécessaire pour se familiariser avec la topographie d’un prochain secteur d’attaque. Ceux de ces régiments qui n’avaient pas un groupe franc comptaient pour les opérations de nettoyage et les coups de main sur une compagnie bien commandée, alimentée par des renforts les plus sûrs, où régnait un régime de permissions excessivement favorables. Aussi la troisième, qu’Houdard était très fier de voir bénéficier de ces avantages et hériter de ces devoirs, recevait-elle, avec les nouveaux venus bien notés les repris de justice en voie de rachat, les hommes cités, les sergents athlétiques. Deux des trois sous-lieutenants étaient de l’armée active, rengagés de la cavalerie et le troisième qui se nommait Destin avait des titres magnifiques, l’adjudant avait fait les deux premières années de la guerre ; et c’était sa section que j’allais commander pendant qu’il reprendrait les fonctions d’un chien de compagnie.

Je me demandais si ces soldats si disciplinés ne se moquaient pas de moi quand ils me saluaient avec tant de correction. M’étant ouvert de mon inquiétude auprès du sergent-major qui était un homme intelligent, et que la surveillance du bureau tenait loin des balles, j’ai provoqué une réponse un peu obscure : « Ils vous respectent parce qu’ils pensent à ceux qui sont passés ». On n’était pas encore montés en ligne. Ce n’est que dans un régiment d’attaque que l’on peut ainsi passer, en pleine guerre, des mois sans se battre. On attendait le printemps 1917 qui devait nous ouvrir la route de Laon. On allégeait les voitures de compagnies. L’adjudant et l’aspirant n’avaient plus à eux deux, droit qu’à une cantine. Je regardais avec une angoisse extraordinaire ces soldats si semblables. Dans le milieu des sous-officiers où je prenais mes repas, par contre, j’étais l’objet d’un solide mépris justifié par ma qualité de méridional. Les officiers mêmes, tous Parisiens ou Lorrains, parlaient avec intention devant moi d’un détachement méridional envoyé en renfort et qui s’était couvert de honte au premier feu.

Nous devions attaquer le 16 avril 1917[7]. Nous ne savions pas la date exacte de la bataille, mais tout en annonçait l’imminence. Huit jours, nous sommes montés en première ligne examiner le secteur et la parallèle de départ. Puis, à Longueval, nous sommes revenus ficeler nos ballots individuels. On nous a alors distribué les plans directeurs et nous avons appris que la division devait prendre Laon.

Le bataillon devait franchir l’Ailette le premier jour : et attendre sur le Chemin des Dames qu’un aspirant chef de reconnaissance ait déblayé l’autre rive et couvert un détachement de pontonniers chargé d’édifier, sous les ordres d’un lieutenant, un pont pour les troupes. J’ai demandé que l’on me confie cette mission, ce que l’on m’a accordé sans difficulté. On m’a présenté le 15 avril à Bourg-et-Comin[8] à l’officier pontonnier. Et il a été convenu que nous sauterions le parapet avec la troisième qui, devant assumer un rôle de nettoyeuse de tranchée, s’engageait en deuxième ligne, derrière la vague d’assaut.

Vous savez que les Allemands attendaient l’attaque. En exécution des ordres reçus, les compagnies de première ligne ont fui vers l’avant, sautant les tranchées ennemies derrière le barrage roulant, pendant que les nettoyeuses se heurtaient aux mitrailleuses servies par les Allemands qui s’étaient ressaisis. Pour comble de déveine, le 146e qui attaquait à notre droite, de tout le matin n’avait pu déboucher de sa tranchée de départ. De traverser au loin l’Ailette, il n’était plus question quand il fallait lutter pied à pied pour anéantir les compagnies allemandes que les nôtres avaient imprudemment dépassées. Quand nous avons pu sauter dans la troisième ligne allemande et prendre les mitrailleuses qui la défendaient, les Allemands en position à notre droite et que le 146e n’avait pas pu enfoncer ont tourné vers nous leurs mitrailleuses et, du haut du pan coupé d’Asch, ont tiré quelques bandes sur ces malheureux alignés dans un boyau rectiligne que les balles prenaient d’enfilade. Les deux lieutenants sont tombés les premiers, l’officier du génie a eu la figure partagée par une balle : en quelques minutes, des deux sections auxquelles il fallait ajouter la reconnaissance prévue pour la traversée de l’Ailette, il restait treize hommes que je commandais dans une tranchée où les hommes étaient tombés les uns sur les autres et s’entassaient sur une terre qui ne buvait pas leur sang, ce qui m’a laissé le hideux souvenir des ruisselets qui chantaient en tombant de haut dans les flaques. Je commandais, mais c’est un sergent qui nous a sauvés : ce brave homme s’appelait Descombes. Il était malade en sautant le parapet ; et, dans ce charnier où il se démenait comme quatre, s’interrompant parfois de servir le fusil mitrailleur qu’il avait ramassé, il lui arrivait de s’asseoir sur une branche et comme je l’interrogeais anxieusement du regard il levait vers moi de pauvres yeux injectés de sang, et les mains tremblantes, transformé en un instant en une pauvre loque, d’une voix chargée par la douleur, il criait : « Non, Bousquet, tu ne peux pas savoir quel martyre c’est d’avoir des hémorroïdes ! ». C’est parce que la douleur le rendait fou, sans doute, qu’il a eu le cran d’accomplir l’acte qui a sauvé les survivants : dans la tranchée allemande que nous occupions, il y avait une sape. Comprenant que des ennemis avaient pu s’y réfugier et comme nous n’avions plus de grenades il est descendu seul dans cet abri, en a arraché douze Allemands qui avaient traîné avec eux une mitrailleuse. A l’entrée de la sape où, dans le réseau de balles qui continuaient à claquer, je me tenais, ivre d’angoisse et de colère, le premier Allemand a sorti sa tête, et poussé par les cris d’un soldat, ordonnance du lieutenant Destin, qui, les larmes aux yeux, me suppliait de tuer le prisonnier, j’ai levé mon revolver. Mais je ne savais pas qu’il était difficile de tuer un homme, et on sait ce qu’il advient d’un geste irréfléchi qui trouve une vision sur son chemin. Ma main ne m’a pas obéi. Je voulais la mort de cet Allemand et ce visage d’agonie au bout de mon revolver m’a glacé le geste de tirer.

Cette déroute de ma volonté a précipité les événements. Il me restait treize hommes. Le feu des Allemands redoublait. J’ai jeté les prisonniers sous les balles de mitrailleuses. Il en est tombé deux. Les Allemands, qui par leur position dominante voyaient tout, ont cessé le feu et, dix minutes après, dévalaient les pentes pour nous attaquer. Pendant que le lieutenant de pontonniers, avec sa mâchoire qui pendait, maintenait nos prisonniers, nous nous efforcions de ralentir à coups de fusil l’avance des Allemand sept ou huit fois plus nombreux que nous. Alors, des tranchées françaises de départ, des compagnies du 146 ont pu sortir et, marchant droit sur un ennemi qui se présentait de flanc, en quelques minutes, ont balayé la position d’où étaient partis tant de coups mortels.

Tout était fini quand Houdard, suivi d’une trentaine d’hommes, a pu me rejoindre dans la tranchée où étaient accumulés les cadavres de ses hommes et de ses officiers. Il m’a serré la main et m’a donné l’ordre de me porter avec les débris de sa compagnie jusqu’au Bois-Brouzé où je formerais un élément de soutien derrière les compagnies de première ligne que leur bond du matin avait aventurées jusqu’à l’éperon de Braye où on les voyait suspendues comme des grappes de naufragés. Dans les trous de torpille où nous avions aménagé des positions de soutien nous avions eu quelques heures de repos, et Descombes même, en s’étendant sur le sol comme une barre, paraissait moins souffrir. Et soudain, je me suis souvenu que j’avais à lire des lettres distribuées au moment de franchir le parapet et qui étaient restées dans une poche de ma vareuse. J’ai ouvert avant les autres celle qui venait de mon père. C’était une semonce imbécile, très déplacée, sans ironie. Descombes a dû me voir verdir. Il m’a demandé ce que j’avais. Je lui ai tendu la lettre. J’aime mieux vous taire sa réflexion.

Quelques jours avant l’attaque, mon père était venu me voir. Descendu à Château-Thierry, il avait eu la surprise de me trouver dans cette ville où j’étais venu avec le sergent Tissot, un charmant parisien, acheter des galons réglementaires et des boutons pour remplacer les 8 boutons de dragon qu’une erreur de taille avait cousus sur la vareuse. Cette permission déguisée était une surprise faite à son aspirant par un bon bourru de commandant ; et la faveur d’amener Tissot m’avait été accordée. Mon père, comme les médecins militaires de son temps, officier sans avoir servi, n’avait pas la moindre idée de ce qui pouvait entrer dans l’amitié des hommes qui allaient se battre ensemble. Dans tout ce qu’il voyait, il cherchait ses principes. Il s’efforçait de me les inculquer. Pendant que Tissot qui avait eu la jambe cassée par une balle attendait les brancardiers dans un trou d’obus, je lisais avec ahurissement le jugement porté sur lui. Je comprenais quelle pudeur sociale avait fait une notion réputée claire de ce mot incompréhension où tant de choses se cachent.

Quand Houdard m’a déclaré que je serai cité à l’ordre de l’armée et décoré de la médaille militaire pendant que ma position de sous-lieutenant suivait son cours, j’ai été un peu étonné. Je ne savais pas que le mérite de gradés survivants était évalué d’après le nombre des morts. Et quand, très peu de jours après, dans la prairie de Courcelles, on a rassemblé le régiment, qui n’avait pas encore reçu ses renforts, pour décorer avec moi un sergent proposé aussi d’urgence, devant cette mise en scène correspondant à une prise d’armes sur le champ de bataille, j’ai senti toute mon indignité et le côté fabriqué de la cérémonie. La veille encore, Houdard un peu ennuyé, était venu me dire que le colonel (Michaud) s’opposait à l’attribution de récompenses si hautes au lendemain d’une bataille désastreuse. Et c’est au milieu de la nuit précédente qu’un agent de liaison était venu me dire comment l’opposition du colonel avait été contrariée, pour galvaniser un peu des troupes durement éprouvées, le général commandant le corps d’armée passait dans les unités les plus décimées avec des décorations à donner sur-le-champ et devançant toutes les autres récompenses. Quand le colonel, une heure avant moi, avait été éveillé par la nouvelle que le général allait passer avec deux médailles militaires, il n’avait eu qu’à faire rebrousser chemin aux deux propositions déjà aiguillées vers la corbeille à papiers. Ce détail que je connaissais gâtait ma joie, empoisonnait ma vanité. Mais quand le régiment a défilé devant nous j’ai été tout à fait fixé. Avec le sergent qui venait de recevoir, lui aussi, la médaille nous présentions les armes derrière le drapeau et tout près du général Maziller qui tout en répondant au salut des troupes qui défilaient, causait : « Est-ce que Courcelles est un bon lieu de repos pour le 146 ? » demandait le général. – « Du tout, avait répondu Michaud, six pièces de 305 de marine, qui sont en batterie derrière le village tirent tous les soirs, attirent des obus en contre-batterie et des avions et, parfois, la nuit, rendent le sommeil impossible : les hommes sont énervés ». « Enervés ! hurla le général furieux, vous avez, Michaud, des soldats énervés ? Vous leur direz que je les emmerde et que je suis plus énervé qu’eux ! ».

Cette révélation tombait bien. Nommé sous-lieutenant quinze jours après j’étais malgré moi installé dans la réputation d’un soldat à tout faire. Bon pour toutes les missions. J’aurais voulu protester. Mais Houdard croyait à cette légende, il l’accréditait. Le jour où j’avais reçu mon galon d’officier en même temps que cinq camarades, il était venu triomphalement m’annoncer qu’il obtenait du colonel la faveur exceptionnelle de me garder dans sa compagnie malgré mon changement d’état. Il paraît que les soldats me respectaient. Et je crois qu’ils avaient de l’amitié pour moi. J’étais officier depuis un mois quand ils m’en ont donné la preuve : au Chemin des Dames où nous étions montés, j’ai reçu l’ordre de guider jusqu’aux trous d’obus de la première ligne une section chargée de bidons et de pots à lait remplis d’eau à boire. Pas de boyau, un tohu-bohu de trous d’obus où un agent de liaison désorienté, depuis une heure, me promenait sans arriver à trouver les guetteurs, et nous mettait en grand danger d’aborder en face. A la longue, l’angoisse a été la plus forte. Pris d’une colère d’enfant et pire, dans mon inconscience que le général énervé, je me suis couché dans un trou d’obus, certifiant que je n’irai pas plus loin et que je me foutais de la première ligne, des pots à lait, de la corvée que je menais. Quelques minutes après, je dormais. J’ai été réveillé par un homme qui tapait sur mon épaule : « Mon lieutenant, la mission est accomplie ». Les hommes étaient là, impassibles, ils étaient allés au bout de l’ordre que je n’avais pas eu le courage d’exécuter. Et c’était mal les connaître que de concevoir l’inquiétude qui, aussitôt, m’a serré le cœur : aucun n’a parlé. Personne au 146 n’a su que je m’étais dégonflé. Quelques jours après, monté dans les trous d’obus à mon tour, j’ai été cité à la suite de l’incident affreux que j’ai raconté dans Minotaure[9] : ils ont eu l’air de trouver cela naturel. Et moi-même ? Je devenais officier. J’oubliais cette lâcheté que j’évoque pour la première fois. Même l’incident de la tranchée du Culot me laissait une vague impression de fierté. Les deux Allemands abattus flattaient mon amour-propre…

Le sergent Canet que j’avais stupidement sacrifié venait de mourir à l’hôpital. Et quand je revoyais la blessure qu’il avait reçue à la colonne vertébrale je me disais que la mort l’avait tranché comme une grâce. Il me restait onze mois à vivre avant de tomber à mon tour à quelques centaines de mètres de l’endroit où il était tombé, sous le même ciel où le rouge annonçait le soir avec le même espoir dans la nuit qui me faisait dire que le salut allait me venir de l’ombre, comme j’avais dit à Canet : « La nuit est là, on va t’emporter ». « Tu m’auras porté en terre », m’avait-il répondu…

Je m’interromps. Il n’était pas dans mon intention de vous donner ces détails. Leur importance se révèle à mesure que je suis obligé de vous les écrire. Pourquoi se pressent-ils sous ma plume ? On dirait qu’ils sont la rançon d’un silence, d’un silence plus fort que moi. Que veulent-ils que je taise ?

Au mois de juillet, dans un petit poste, à deux pas du château de Climery, j’ai reçu une grenade allemande : des éclats dans les cuisses, dans le bras droit. A Belleville où j’avais d’abord été évacué, mon père est venu me voir. Il n’y avait alors entre nous que de l’affection. Nous avons parlé de mon avenir. La prolongation de la guerre changeait la situation de ma famille. Les vignes, laissées depuis des années aux mains des régisseurs, ne donnaient rien. Où serait, après la fin des hostilités, la clientèle du médecin qui avait repris sa pelure de médecin-major ? C’est très singulier : dans cette ambulance du front, entre les masures de bois, devant un massif de tournesols, mon père, dont le pessimisme m’étonnait, m’a décrit la situation réservée à la bourgeoisie provinciale d’après la guerre. Et quelques mois après, revenu au régiment, je devais entendre Houdard, à son tour, sur un autre ton et les yeux agrandis, prophétiser aussi, mais sans aucun secours de sa clairvoyance, avec des obscurités dans la voix.

Si mon père était venu à Belleville, c’est qu’il voulait, à la faveur de ma blessure, me ramener des armées. Ses galons allaient l’aider à aborder le médecin-major de l’hôpital d’évacuation. Chef de la place à Béziers où s’écoulerait ma convalescence, il pourrait toujours à l’issue de ce congé, m’hospitaliser, mettre fin aux inquiétudes de ma famille. Mais après ? J’avais vingt ans, entendre mon père sous les tournesols, tandis que mes pansements tiraient un peu sur mes déchirures, reparler des Hautes Etudes Commerciales me remplissait d’une joie amère. Plutôt rester dans l’armée. Dans toutes les paroles de mon père, je lisais la crainte de perdre non ses revenus, mais le pouvoir d’un homme qui les emploie à soutenir sa fortune. Et je voyais de quel secours lui étaient tant de vues idéalistes et la science de ne savoir qu’à moitié ce qui ruine une thèse avantageuse. M’embusquer tout en me poussant à rester dans l’armée, c’était une contradiction, mais tant que des ambitions plus chères la tenaient dans l’ombre on pouvait la prendre pour une idée.

J’avais, au front, appris à rire. J’ai répondu à mon père qu’il importait d’abord de m’évacuer sur une ville gaie et grande, et que son crédit n’était pas trop pour me diriger sur Nancy.

A Nancy, j’ai passé deux mois. Août et septembre 1917. Je m’échappais quelquefois pour aller voir une amie à Paris. Je lisais beaucoup : hélas ! Anatole France et Renan et j’apprenais par cœur la Prière sur l’Acropole[10]. Mais aussi Stéphane Mallarmé et Verlaine.

J’arrive au moment qui a décidé de ma vie. Je n’ai jamais connu le soulagement de le raconter. En vous l’écrivant, je m’autorise, sans doute, à n’y plus penser ; car si ma sœur, comme vous allez le voir, l’a connu, nous en avons fait un secret, même entre nous.

Un beau jour, j’ai eu assez de Nancy. J’étais un peu jaloux de l’amie que j’avais à Béziers[11], j’avais hâte de la revoir. Mon père qui n’avait pas renoncé à ses projets a été surpris de me voir arriver avec une permission de sept jours. Ma mère, ma sœur qui vivaient à Béziers avec lui étaient nerveuses. Je devinais qu’en mon absence il n’était question que d’aménagements financiers, de mariages possibles pour ma sœur, de redressements budgétaires où l’incertitude générale introduisait une inconnue redoutable.

Un matin de ma permission, sur un prétexte imbécile, parce que mon amie parisienne n’avait pas résisté à l’envie prétentieuse de mettre son nom sur les enveloppes qu’elle m’adressait et que sa qualité de femme de théâtre avait abasourdi et affolé ma famille, une scène a éclaté entre mon père et moi. Chez lui, l’obsession avait gagné. Avec une naïveté monstrueuse il me demandait si je pensais à ma situation et, ne comprenant pas quelles visions avaient peuplé mon silence, les bras croisés devant un homme absent, triomphait, jouait au naturel le rôle d’un homme qui, toujours, pense, prévoit. Je pensais à une lettre d’un camarade qui venait de m’être remise ; ma section avait essayé de tuer l’adjudant qui m’avait remplacé à sa tête. Je me suis dit qu’Houdard devait rendre hommage à ma clairvoyance et apprécier trop tard mon conseil de ne pas me remplacer par cette brute. La balle, tirée par un soupirail, dans la cave où dormait le sous-officier avait manqué son but parce que le tison enflammé jeté d’abord par le tireur s’était brisé en touchant le sol et n’avait qu’à peine éclairé le corps à viser. Houdard était ennuyé. Il avait injurié l’adjudant, lui avait reproché le bruit qu’il menait autour d’une histoire aussi peu honorable pour lui. Je suis sorti de la chambre où mon père continuait à gesticuler. La détermination que je venais de prendre devait me coûter un effort car ma sœur qui m’avait vu prendre une plume a insisté pour savoir ce que je faisais. J’étais trop son ami pour lui cacher que j’annonçais à Houdard mon retour tout proche et que je le priais de régulariser ma situation avec le concours du colonel. Quelques jours après, ayant soigneusement évité le dépôt divisionnaire, je me retrouvais à la troisième compagnie ; sous les ordres d’Houdard, dans un bataillon commandé par un homme magnifique, le commandant Briot : son adjudant-major qui m’avait donné le goût d’Anatole France et qui préférait La Révolte des anges à La Rôtisserie[12] était René Mortemart de Boisse, un milieu, des amis, des êtres qui me voyaient où j’étais, qui se donnaient pour ce qu’ils étaient.

[1] Cette lettre a été publiée pour la première fois dans le numéro 12 de la revue Jungle en avril 1989 avec une préface de Christine Michel.

[2] La correspondance avec Jean et Stéphane Mistler, publiée par René Nelli aux éditions Albin Michel, s’interrompt momentanément en 1938 pour reprendre dès octobre 1939 et ne quasiment plus s’arrêter jusqu’à la mort du poète en 1950.

[3] Jean Mistler a été député de l’Aude (arrondissement de Castelnaudary) du 29 avril 1928 au 31 mai 1942.

[4] Auteur de bandes dessinées, Benjamin Rabier (1864-1939) est le créateur du célèbre canard Gédéon et du moins célèbre dessin de La Vache qui Rit.

[5] Commune du département de la Somme où se déroula une bataille en octobre-novembre 1916.

[6] Le 156e régiment d’infanterie auquel Joë Bousquet a été incorporé au mois de décembre 1916.

[7] Il s’agit de l’offensive Nivelle sur le Chemin des Dames, dans l’Aisne, où Bousquet sera blessé un an plus tard, le 27 mai 1918.

[8] Commune du département de l’Aisne située au sud du Chemin des Dames.

[9] Revue surréaliste qui parut entre 1933 et 1939.

[10] Livre dans lequel Ernest Renan raconte sa découverte de la Grèce en 1865.

[11] Il s’agit de Marthe Marquié qui, en instance de divorce, fut la maîtresse de Bousquet entre 1917 et 1918.

[12] La révolte des anges (1914) et La rôtisserie de la reine Pédauque (1893) sont deux romans d’Anatole France.