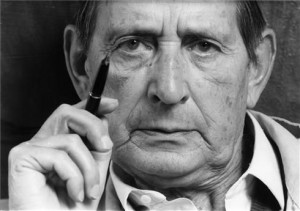

UN SIÈCLE D’ÉCRIVAIN : MIGUEL DELIBES

Le 13 mai de l’an 2000, dans la belle collection de France 3 dirigée par Bernard Rapp, le portrait de Miguel Delibes dévoilait au grand public la vie et l’œuvre du grand écrivain espagnol.

En cette année du centenaire de sa naissance, nous vous proposons de revoir, en six épisodes, ce film documentaire.

Miguel Delibes, Trilogie rurale…

2-LES RATS

Pour l’édition de ses œuvres complètes, en 2007, Miguel Delibes écrivit une note de présentation de son roman, publié en 1962, plus de quarante ans plus tôt :

« Je dois dire que mon roman Les rats m’a été servi sur un plateau par la censure du journal. La campagne d’El Norte sur l’abandon de la Castille s’était mal terminée : par une fin de non-recevoir du ministère. De cette affaire nous ne pouvions pas reparler, c’était fini. Que fallait-il faire ? Fort heureusement, les administrateurs de la censure étaient plus intelligents que les censeurs eux-mêmes. Les coupures, qui étaient quotidiennes dans les films et dans les journaux, à cause de leur facile diffusion, étaient moins fréquentes dans les essais et les romans, et pratiquement inexistantes dans les livres de poésie, aux tirages très limités et à l’interprétation difficile, et où l’on aurait du mal à trouver, de l’avis de l’institution, des possibilités d’endoctrinement. Je pouvais donc être condamné tous les jours par la censure du journal, mais cela importait peu aux autres censeurs. Le grave problème de l’abandon rural avait été longuement traité dans mon journal El Norte de Castilla. Face à un verrouillage sans appel, il ne me restait plus, en tant qu’écrivain, qu’une seule carte à jouer : en appeler au roman. Écrire un roman sur un village de Castille étouffé par le manque de tout ce qui était essentiel. Le livre serait en quelque sorte le point culminant de nos dénonciations, il mettrait fin dignement à notre campagne. »

D’après lui, cette peinture d’un petit village oublié, sans le moindre confort, a réveillé l’administration et il fut enfin convoqué aux Ministères de l’Agriculture et à celui des Travaux Publics pour y discuter d’un Plan des Territoires Ruraux qui n’aboutit pas mais dont les préliminaires, hausses des prix des produits agricoles, de meilleures communications et l’arrivée des premières machines agricoles « soulagèrent la situation dramatique de la vielle Castille. Une petite victoire, incomplète, mais une victoire quand même. »

Fort heureusement, la fiction n’est en rien la simple illustration de l’enquête journalistique. Comme le souligne lui-même pudiquement le romancier : « Un enfant savant, à qui j’ai donné le premier rôle, a adouci l’âpreté de l’exposition mais pas la dureté de la dénonciation ». Et s’il estime, avec cette création « avoir pris (sa) revanche en mettant les points sur les i », son œuvre va bien au-delà.

Il s’agit, comme toujours chez Delibes, non pas de « La » réalité mais de réalités multiples qui chacune disent quelque chose d’un monde soumis aux mêmes contraintes mais traversé de contradictions. La dénonciation est patente et brutale : les paysans d’un village de Castille en sont réduits à manger des rats. Et c’est parce qu’il a effectivement rencontré un homme qui vendait des rats pour survivre que l’auteur en a fait le point de départ de son roman. Quelle image plus forte pouvait-on donner de la misère ? Mais l’imagination créatrice prend aussitôt le dessus. Les chasseurs de rats vivent dans les dernières grottes qui surplombent le village. Car les paysans étaient autrefois plus misérables encore et vivaient dans les creux des rochers. Les autorités locales voudraient effacer cette image d’eux-mêmes en obligeant les derniers habitants des cavernes à quitter leurs abris ancestraux pour s’installer au village. Faute de quoi, ils menacent constamment de les faire exploser. Or cette descente vers « la civilisation » n’est qu’un leurre puisqu’il s’agit en fait de rejoindre la pauvreté générale dans une société profondément inégalitaire :

« Depuis qu’il avait l’âge de raison, le Nini avait toujours entendu dire que Mme Clo, la Buraliste, était la troisième fortune du village. Devant elle il y avait don Antero, le Puissant et doña Resu, le Onzième Commandement. Don Antero, le Puissant, possédait les trois quarts du territoire de la commune ; doña Resu et Mme Clo représentaient à elles deux, les trois quarts du quart qui restait, et le dernier quart se répartissait, moitié moitié, entre le Prudent et les trente habitants du village. Ceci n’empêchait pas don Antero, le Puissant, d’exposer avec légèreté dans ses réunions en ville que ‘grâce à ce qu’il faisait pour son village, la terre y était fort bien répartie’… »

En résumé de ce décompte à l’ironie mordante, les « trente habitants du village », les paysans qui y résident en permanence, n’ont quasiment rien pour vivre et les rats peuvent bien leur apparaître comme un morceau de choix. Et de fait, dans le roman, ils n’ont rien à attendre des fausses innovations que l’on souhaite leur imposer pour « améliorer le rendement ». A l’image de ce reboisement réalisés par des brigades d’Extrémaduriens selon un « plan » conçu ailleurs et voué à l’échec car il ne tient aucun compte du climat et des réalités locales. Paradoxalement, c’est des grottes qu’ils s’efforcent d’oublier que leur vient le secours nécessaire. Plus précisément du Nini, l’enfant qui habite la dernière avec son père, le Ratier. Le Nini a appris à connaître les mœurs des rats qu’il chasse pour les vendre aux villageois mais aussi bien d’autres choses. D’une part par l’observation d’une nature où il passe ses journées mais aussi en recueillant l’expérience des anciens. Ainsi, lui, le sauvageon, il est le seul à fréquenter régulièrement le père Rufo, le Centenaire, celui que personne n’écoute plus, qui parle par proverbes et sait tout du rapport entre le temps et le calendrier. Auprès de lui, l’enfant a appris « à épier les hérissons et les lézards, à distinguer le rollier du guêpier, la tourterelle du ramier ». De même c’est auprès de ses grands-pères qu’il apprend les techniques de chasse et de culture. Son grand-père Abundio, l’Émondeur, lui a tout appris de la taille de la vigne et de la fabrication des vins. De son grand-père Román il a appris les techniques de chasse qui lui serviront pour les lièvres et pour les rats. De ce savoir et de bien d’autres qui recouvrent presque la totalité de ce qu’il est nécessaire de connaître dans une vie de paysan, le Nini est devenu le maître. Être marqué dès sa naissance car issu d’étranges relations consanguines, l’Enfant mythique, dieu pour les uns, diable pour les autres, est constamment appelé pour prodiguer ses conseils sur la conduite à suivre. Maître du sauvage dans une nature qu’il connaît par cœur et maître du domestique grâce à son recueil du savoir des anciens, il est notre guide, à nous qui le lisons, dans la vision d’un monde rural aujourd’hui disparu.

Comme Pierre Lepape l’a écrit dans Le Monde, à l’occasion de la parution de la traduction française du roman : « En ce début des années 60 la mémoire de la guerre civile est moins vive et, si la modernité frappe aux frontières de l’Espagne, si les premiers touristes arrivent sur ses rivages ensoleillés, la Castille, elle, reste immergée dans une léthargie millénaire (…) Miguel Delibes aurait pu recourir à la nouvelle sociale, à la fresque paysanne, à l’épaisse et dense pâte de l’écriture réaliste. Au témoignage cru, il a préféré la poésie, la transparence, la cruauté nue, une écriture sobre qui choisit le mot juste et cherche toujours le nom exact, d’une plante, d’un oiseau, d’un animal. De cette précision, de cette simplicité inquiétante né un sentiment de magie […] Nini est un être pur, une vieille âme dans un corps d’enfant chétif, le déchiffreur privilégié de tous ces cycles, saisons, fêtes religieuses, que les paysans supportent et desquels ils sont les serviteurs et les prisonniers ; Il est le seul qui sait s’extraire du cercle magique et maléfique dans lequel les villageois de ce lieu sans nom, et par conséquent sans identité, restent enfermés de leur naissance à leur mort. »

Les Rats (extrait)

Auprès du grand-père Román, le Nini apprit à connaître les lièvres ; il apprit que le lièvre détale longtemps à l’avance, ou bien se tapit entre les mottes ; que les jours de pluie, il évite les vignes et les jeunes arbres ; si le vent souffle en direction du nord, il se couche au sud du bois ou de la vigne, et s’il souffle au sud, il se couche au nord ; lors des matinées ensoleillées de novembre, il recherche la tendre protection des coteaux. Il apprit à distinguer le lièvre des vallées – brun comme la terre de la combe – du lièvre des coteaux – roux comme la terre de la colline. Il apprit que le lièvre voit aussi bien le jour que la nuit, et même quand il dort ; il apprit à reconnaître le goût du lièvre que l’on tue au fusil de celui qu’on assomme, et de celui qu’on chasse au lévrier, un tantinet acide à cause de la course. Enfin, il apprit à les découvrir au gîte avec la même aisance que s’il s’était agi d’un corbeau, et à distinguer, dans le silence épais de la nuit leur appel rude et guttural.

Mais auprès du grand-père Román, l’enfant apprit aussi à sentir la présence de la vie autour de lui. Au village, les gens maudissaient la solitude, et face aux orages, à la sécheresse, aux fortes gelées, ils juraient et disaient : « On ne peut pas vivre dans un tel désert. » Nini, le gamin, savait maintenant que le village n’était pas un désert et que dans chaque arpent de terre semée ou en friche respirait une centaine d’êtres vivants. Il lui suffisait de se baisser et d’observer pour les découvrir. Des traces, des entailles, des excréments, une plume sur le sol, lui suggéraient immédiatement la présence des outardes, des belettes, du hérisson ou du butor.

Traduit par Rudy Chaulet, Les rats, Verdier, 1990.